乌海日报

编辑:段继文

2025-03-18 08:56:29

穆凤岐创作中。

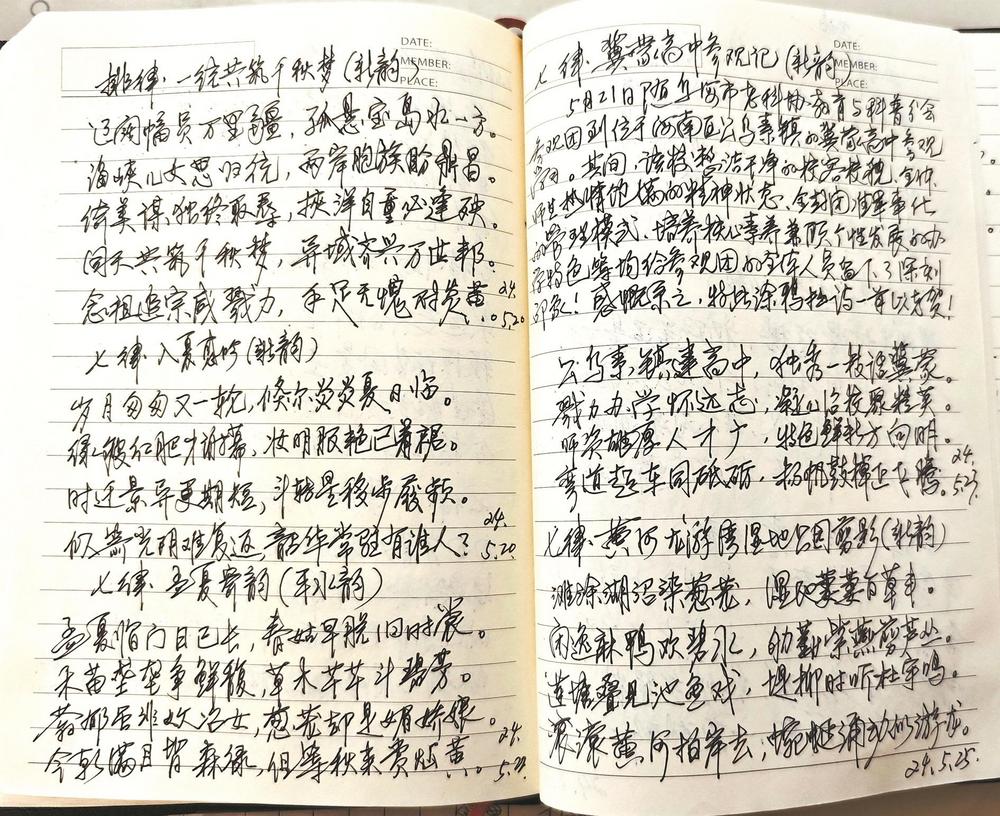

穆凤岐创作的诗歌手稿。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

归老蜗居度晚年,附庸风雅种诗田。

才贫岂有清嘉句,手拙何来俊逸篇。

滥调牵强羞韵律,陈词拼凑耻云笺。

聱牙佶屈殊难读,吟罢低眉味索然。

这是穆凤岐用新韵写的一首诗,他给起了一个《七律·学诗自嘲》的诗名。初见穆凤岐,他面色红润、精神矍铄,根本看不出是一位年近八旬的老人。在交谈中得知,春节前的一次意外,他的腿受伤了,已经好几个月没有出门了。他一边乐乐呵呵地聊着天,一边拍了拍腿说:“我是个非常热爱运动的人,这几个月不能出门,真是坐不住,要不是看书、写诗,这几个月可真就难熬了。”

苦难中的求学路

1947年,穆凤岐出生于乌兰察布市凉城县。在那个教育资源极度匮乏的年代,求学机会对于大多数孩子来说都非常难得。1960年,穆凤岐凭借自身努力考上初中,他回忆道:“在当时的凉城县,能考上初中的孩子并不多,我特别珍惜这个机会,一心就想着能多学点知识,改变自己的命运。”也就是这段学习经历,让穆凤岐对知识有了更多的渴望,也成为他改变命运的起点。

1963年,穆凤岐迎来了人生中又一个重要时刻——他以优异的成绩考入凉城一中。“我考上了凉城一中,那真的是我最开心的时刻。在全县只有45个人能上高中,我就是其中之一,现在想起来都觉得自豪。”上高中后,浓厚的学习氛围让穆凤岐感到如鱼得水。

然而,命运的轨迹并不是按照每个人的想法设定的。“高一上学期结束后,家里的情况实在太艰难了。”穆凤岐微微叹了口气,语气中带着一丝无奈,“我父亲是榨油师傅,挣的钱不多,家里兄弟姐妹又多,根本供不起我读书,每个月6块钱的伙食费,对家里来说都是个沉重的负担。”面对生活的重压,父亲无奈地做出了让穆凤岐辍学的决定。尽管心中满是不舍与不甘,穆凤岐还是只能听从父亲的安排,回家参加劳动。

但穆凤岐心中对知识的渴望如同暗夜里的火种,从未熄灭。“我真的太想回学校了,每天都盼着能和同学们一起学习。”穆凤岐感慨地说道,母亲看出他的心思后,偷偷给了他二斤鸡蛋,让他回学校去了。穆凤岐回忆起这一幕,眼中闪烁着感动的泪花。

于是,穆凤岐独自一人徒步50多公里山路,又回到学校。“那100多里山路,我走得又累又饿,但一想到能回到学校,就浑身充满了力量。回到学校后,班主任知道了我的情况,特别照顾我,给我申请了助学金。”穆凤岐感激地说,“虽然每个月只有4块钱,但帮了我大忙,让我能继续留在学校学习。”然而,好景不长,高一结束后,家庭的困境再次将他拉回现实,他最终还是无奈辍学,开始了长达8年的农村劳动生活。

在农村的日子里,劳动虽然艰辛,但并没有磨灭穆凤岐对知识的热爱。“白天干活虽然很累,但晚上我还是会看书。《光明日报》《人民日报》《参考消息》,这些报刊都是我的宝贝。”穆凤岐说。为了找到更多的书来读,穆凤岐还经常向村里的人借书,甚至跑到邻村去借阅。邻村一同干活的朋友王堂孩得知穆凤岐喜欢看书,跟他说:“你想看书,尽管去我家拿吧!我表哥寄放在我家好几箱书,闲占地方,没人看。”这好几个大纸箱里装满了各种书籍:《中国通史》《中国文学史》《鲁迅全集》和《红楼梦》《三国演义》《悲惨世界》《死灵魂》《隋园诗话》《诗词格律》等各种中外名著。此后,他白天干农活,夜里秉烛漫读,这些书籍伴随穆凤岐度过了8年的务农生活。

淋过雨更懂为他人撑伞

幸运总是会眷顾那些有准备的人。1972年,穆凤岐迎来了人生的重要契机,他成为一名民办教师。穆凤岐回忆起当时的情景,脸上绽放出幸福的笑容,“虽然学校条件很差,就是个破庙,但我一点也不觉得苦,反而充满了干劲。”他全身心投入教学工作,在教学之余,他继续坚持阅读和学习,不断提升自己的知识水平。“我知道只有自己不断进步,才能给学生更好的教育。”穆凤岐认真地说。

在教学过程中,穆凤岐发现很多农村孩子因为家庭贫困、学习条件艰苦,对学习缺乏信心。“我一定要想办法让他们喜欢上学习,让他们知道知识可以改变命运。”穆凤岐说道。他经常给学生们讲自己的求学经历,鼓励他们要坚持梦想。凭借着扎实的知识基础和对教育事业的热爱,穆凤岐的教学水平得到广泛认可,后来顺利转正,并通过函授学习取得本科文凭。“拿到本科文凭的时候,我特别激动,觉得自己这么多年的努力没有白费。”穆凤岐欣慰地说,“这不仅是对我自己的肯定,也是对我教育工作的鼓励。”

1984年,穆凤岐的人生迎来了又一次重要转折。乌海市海南区新成立了一所中学,急需优秀教师。经人介绍,穆凤岐带着家人从家乡来到乌海,开启新生活。“当时,我带着一家人来到乌海,生活很艰苦,但我对未来充满了希望。”穆凤岐说道,“在海南区中学,我教三个高中班的语文,还当班主任,工作特别忙,但我觉得很充实,因为我能看到学生们在我的教导下不断进步。”

为了提高学生们的语文成绩,穆凤岐花费了大量的心血。他不仅认真备课,还经常组织各种语文活动,如诗歌朗诵比赛、作文比赛等,激发学生们的学习兴趣。“我希望通过这些活动,让学生们感受语文的魅力,提高他们的语文素养。”穆凤岐说道。在他的努力下,学生们的语文成绩有了明显的提高,他也得到了学生的尊敬和喜爱。由于教学成绩突出,穆凤岐后来被调到市教研室,担任中学语文教研员。

在教师培训中,穆凤岐结合自己的教学实践,给老师们分享,如何引导学生进行阅读积累,如何培养学生的语感。“我会告诉老师们,要让学生多读经典作品,在阅读中感受语言的魅力,同时,要注重培养学生的思考能力和表达能力。”穆凤岐说。他的培训内容丰富实用,受到了老师们的一致好评。这段经历,不仅体现了穆凤岐在教育领域的专业素养,更展示了他对教育事业的无私奉献。

把余晖散在诗韵中

退休后的穆凤岐并没有选择安逸的养老生活,而是开启了他的文学创作之旅。“有一次,我看到同事在网上写诗,觉得挺有意思,就想自己也试试。”穆凤岐笑着说,“刚开始写的时候,平仄韵律把我难住了,但我不服气,开始一点一点研究韵律,慢慢地就掌握了技巧。”

穆凤岐的创作主题广泛,涵盖了对老一辈无产阶级革命家的歌颂、对国家作出重大贡献的先进人物的赞美、对祖国大好河山的描绘以及对家乡乌海的宣传等方面。“这些年,我写了1500多首诗,通过诗歌,我能把自己对生活的热爱、对祖国的热爱以及对社会的责任感都表达出来。”穆凤岐自豪地说。

在创作过程中,穆凤岐始终坚持自己的原则。“写诗一定要有真情实感,不能无病呻吟。”谈到AI写作时,穆凤岐严肃地说:“我最反对用AI写诗,就是写得再丰富,那也是没有灵魂的。现代科技我们不能排斥,但也不要轻易否定人的创造价值。”

穆凤岐的文学创作不仅是一种个人爱好,更是他对社会的一种贡献。“我的诗在《乌海日报》上发表了不少,我也经常给各平台投稿,发表赞美家乡的诗歌,我对乌海很有感情,尤其这些年,变化也很大,能为宣传乌海出份力,是很开心的一件事。”穆凤岐欣慰地说,“希望我的诗能让更多人了解乌海,热爱乌海。”

与穆凤岐的交谈,让人感受到,人生的起起落落绝非个体所能决定。但无论风云如何变幻,心中那团不灭的火,就是奔赴美好生活的动力。穆凤岐的人生经历,从艰难求学到辛勤教学,再到退休后的文学创作,他的每一步都充满了挑战,但他始终坚持不懈,努力追求自己的梦想。“知识改变命运,这句话在我身上得到了验证。我希望年轻人能珍惜现在的好时光,多读书,努力实现自己的价值。”穆凤岐感慨地说。 (张文杰 文/图)

人物小传

穆凤岐,笔名牧野,现为内蒙古作家协会会员、内蒙古诗词学会会员。曾编辑出版《阅读旗舰》《阅读训练》《中学生作文选》等数种书籍。在《中华辞赋》《文史杂志》《诗词报》《内蒙古诗词》《诗文艺》《乌海日报》《文学百花苑》《北方诗歌报》《华中文学》《中国诗歌网》《语文报》等各级各类报纸刊物和网络平台发表诗词、论文500余篇。

乌海日报社 | 2025-03-18 08:56:29

乌海日报社 | 2025-03-04 10:44:49

乌海日报社 | 2025-02-26 09:47:02

乌海日报社 | 2025-02-18 09:05:09