乌海日报

编辑:段继文

2025-03-04 10:44:49

乔禹通阅读书法杂志。

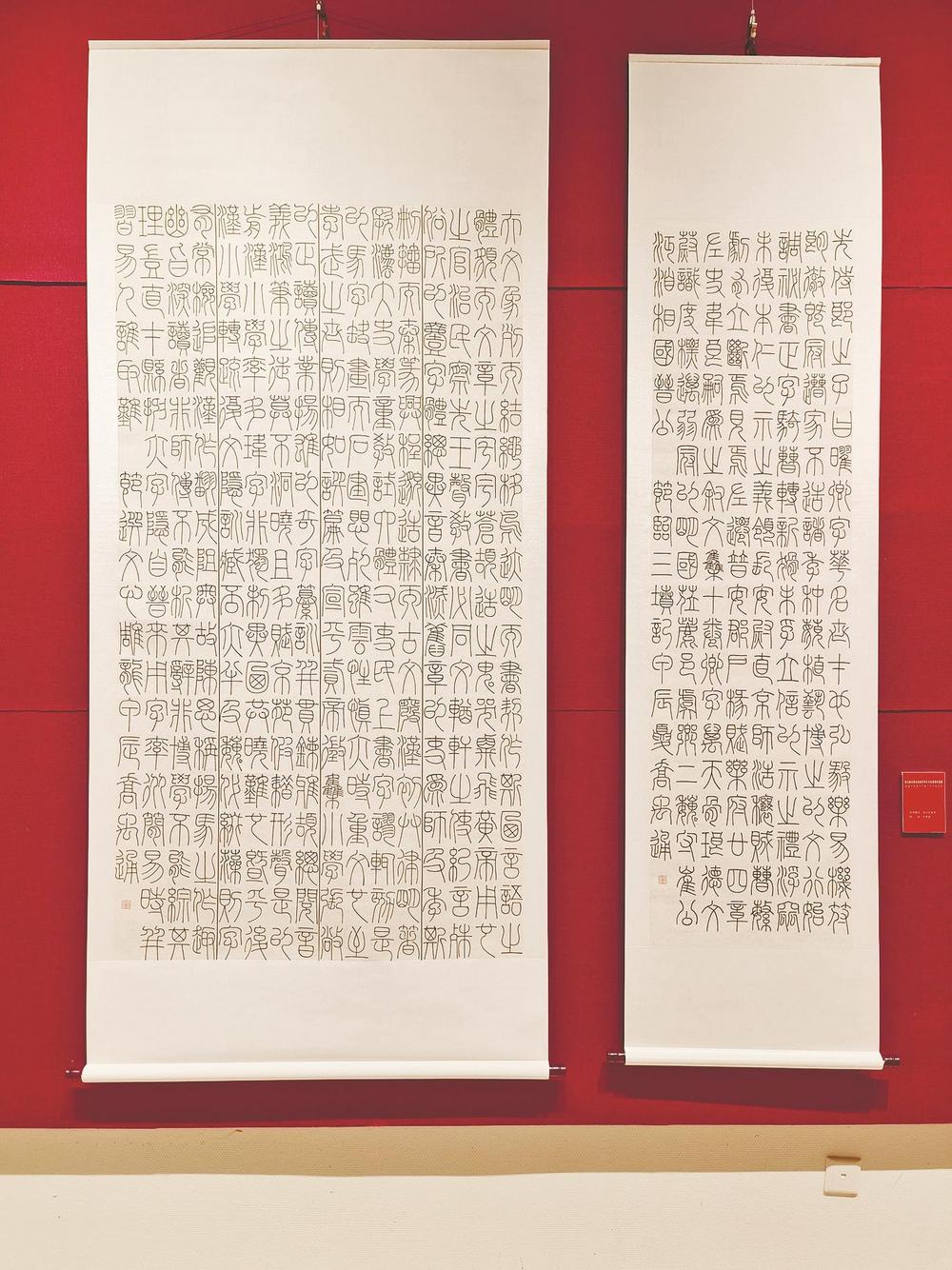

乔禹通创作的篆书书法作品,节选自《文心雕龙》。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 李浩 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

在我市有一位专攻篆书的青年,他从书法“小白”到内蒙古书法家协会会员仅用10余年,他就是乔禹通。作为我市书法界一颗冉冉升起的新星,在岁月静好的年纪里与书法相伴。

不辞辛苦

逐梦书法之路

见到乔禹通时,他正在临帖一幅小篆作品,临帖是他每天雷打不动的习惯。2004年出生的他,青春的活力气息与墨香浸染的书卷气在他身上合二为一。

乔禹通出生于我市,他的书法之路始于小学。小学一年级时,父母将他送到培训班学习硬笔书法。“当时年纪小,老师讲得也不是特别深入,就是说一些汉字字形、结构这方面的东西,教我们如何握笔、用力等。虽然学的是硬笔书法中最基础的东西,却让我爱上了写字。”他说。有了兴趣,乔禹通写的汉字越来越好。

在学校举办的相关比赛上,他的硬笔书法作品获得了很多奖项。小学三年级时,班上的书法老师建议他学习软笔书法,并向他推荐了书法老师王松松,这一年,他年仅10岁。

王松松是中国书法家协会会员,是具有全国影响力的书法家。针对乔禹通的情况,王松松为他制定了适宜的学习计划。最开始,王松松在宣纸上写范字,给他讲解范字的字形、结构,让他进行临摹。随着学习的深入,王松松教他中锋用笔、侧锋用笔等书法技巧,直至最终的独立创作。“老师讲得很细心,也给我们留作业。当时听老师的课程总是听不够,两个多小时的课程感觉很快就过去了。”乔禹通说。当时他学的是楷书,楷书形体方正、笔画平直,多为书家学习书法的入门书体。“我当时临帖临得最多的是颜真卿的《多宝塔碑》书帖,老师给我讲了颜真卿的故事,让我在幼小的心灵中对做人做事多了一些思考。”乔禹通说。他跟随王松松学习书法到小学六年级,通过这三年的学习,为他以后的书法创作打下了坚实的基础。

进入初中后,随着学业压力的增大,乔禹通练习书法的时间变少了。他很珍惜每周一节的书法课,在课堂上他对书法的发展源流,历史上著名的书法家有了一些了解。休息天和假期,他在作业外总是抽一些时间去临帖创作。初中时,他认识了书法老师王凤昌,了解到可以通过参加书法艺考考高中。知道自己的兴趣可以成为成长路上的助力后,他决定参加书法艺考考高中。在王凤昌的指导下,他开始准备书法艺考。他作出决定的时候,距离艺考只有几个月的时间了,时间很紧张。“那两三个月,我在老师的指导下,天天临《多宝塔碑》书帖。我将大部分的时间投入其中,一本崭新的《多宝塔碑》书帖被我翻得最后都卷边了。”他说。功夫不负有心人,精心准备之下,他的书法艺考成绩很不错,顺利考入乌海市第一中学。

作为书法艺术生,高中期间,他开始接触其他书体。在每天固定的两小时书法专业课上,他充分吸收课堂知识,积极临帖创作。“各种书体都有自身独特的魅力,《圣教序》我临了很多遍,孙过庭的《书谱》我也仔细地读过,临帖和读书让我收获很大。”他说。2021年夏天,他前往杭州参加书法集训。集训期间,乔禹通初次学习篆书。“老师在课堂上给我们写小篆,小篆笔画横平竖直,字形结构上紧下松让我痴迷,字体整体展现出的对称美让我爱上了篆书。我当时就决定将篆书作为我的主攻书体。”乔禹通说。集训期间,他每天早上7点到教室,一直临帖创作到晚上10点半。“那时都没有时间概念,每天都是在临帖创作中度过。艺考各种书体都要考,各种书体都要练习。相比其他书体,我每天都会在篆书上多花费一点时间,临自己喜欢的书帖是很开心的。”他说。晚上临帖创作结束后,他会再学习一会儿文化课,等他进入梦乡已是深夜。2022年,他考入内蒙古艺术学院书法专业,开始更加系统地学习书法。

坚持创作

取得累累硕果

进入大学,乔禹通学习了《中国书法史》《书论》《文字学》等课程。他阅读了《文心雕龙》《说文解字》等书籍,为自己的书法创作打好理论基础。学习期间,他先后临摹了篆书、行书等书体历代名家的书帖,让他对书法的认知有了显著的提高。“学习过程中,我对篆书更加热爱了。临《峄山碑》《三坟记》等名帖,篆书的那种美感让我痴迷。”他说。乔禹通在校期间,每天至少临帖创作8个小时,在学习书法之余,他选修了国画课程,绘画与书法有许多相通之处,彼此促进发展,拓展了他的创作视野。

在校期间,乔禹通参加了学校组织的书法游学活动,前往郑州、开封、洛阳、景德镇等地游览当地的博物馆、书法历史遗迹,感受书法的历史风貌。“在景德镇,我们一行人体验了制瓷和画瓷的过程。我们在自己制作的瓷器上写书法,感受瓷文化与书法文化的结合。游学活动让我体验了祖国的壮美山河和书法这门艺术的博大精深。”他说。

随着学习的深入,乔禹通有了投稿参展的想法。机会很快就来了,2023年,“艺韵北疆”乌海市第二届书法精品展组委会发布征稿启事。得知消息后,乔禹通根据征稿要求,选择自己最为擅长的篆书。他从篆书名帖《三坟记》节选了一段,开始创作。“那一段总共100多个字,我写了3个多小时,可以说是一气呵成完成了这幅作品。写完后,我才发现手腕已经肿了。”乔禹通说。不出意外,他的书法作品顺利入展。

2024年3月,第五届内蒙古自治区青年书法篆刻作品展征稿启事发布。乔禹通得知消息后,立即行动起来。他根据征稿要求,节选了《文心雕龙》的一章作为创作内容。这一章有400多字,字数多,创作难度就大。乔禹通首先观看了前几届的入展作品,了解入展书家作品的艺术风格、创作内容、整体布局等情况,做到心中有数。然后他通过查阅资料、咨询老师等方式,确定所选内容每个字的篆书写法。由于小篆的象形色彩浓厚,又距今历史久远,字形结构与当下文字差异很大。“这个工作很费时费力,我一个字一个字地查,生怕哪个字出错。”乔禹通说。

准备工作就绪后,乔禹通开始创作。他每次写完,挑出感觉写得不错的作品拿给老师看。老师提出修改意见,他根据修改意见继续创作。“这个过程是非常消耗人的,也是非常崩溃的。感觉写得不错的作品,老师指出了很多问题。有时候真是写不下去,我就休息一会儿再写。”乔禹通说。先后经历了十几遍的修改,乔禹通创作的作品获得了老师的认可,他将作品寄给展览组委会。最终,他的作品顺利入展。“这次创作过程对我是一次很重要的历练,让我成长了很多。”乔禹通说。

除此以外,乔禹通创作的书法作品在“红心向党 墨韵乌海”乌海市第六届全民书法临帖大赛作品展、“黄河流域高校金石书画研究与创新发展联盟”首届联盟成员高校大学生书法作品大赛作品展等相关展览都有不俗表现。2024年,他成为内蒙古书法家协会会员。

乔禹通认为书家写好书法要有耐心,需要持之以恒地练习书法。日常生活中,要多练多写,写不好书法一个很重要的因素就是写得少。“学习书法10余年,书法对我的性格改变很大。以前我的性格有些急躁,练习书法让我现在遇到事情可以很冷静地去思考。每次拿起毛笔写书法,全身心地沉浸在书法创作中,我就很享受这个过程。”他说。

人物小传

乔禹通,2004年出生于我市。他自幼学习书法,现为内蒙古书法家协会会员、乌海市书法家协会会员。

2020年,其作品获乌海市第十九届中小学师生书法绘画摄影作品展一等奖。

2021年,其作品入展“红心向党 墨韵乌海”乌海市第六届全民书法临帖大赛作品展。

2024年,其作品入展“艺韵北疆”乌海市第二届书法精品展;作品获“黄河流域高校金石书画研究与创新发展联盟”首届联盟成员高校大学生书法作品大赛作品展三等奖;作品入展第五届内蒙古自治区青年书法篆刻作品展;作品获“走进乌海”全区书法篆刻艺术观摩展优秀奖。

乌海日报社 | 2025-03-04 10:44:49

乌海日报社 | 2025-02-26 09:47:02

乌海日报社 | 2025-02-18 09:05:09

乌海日报社 | 2025-02-11 09:36:07