乌海日报

编辑:段继文

2025-02-26 09:47:02

创作中的郭海荣。

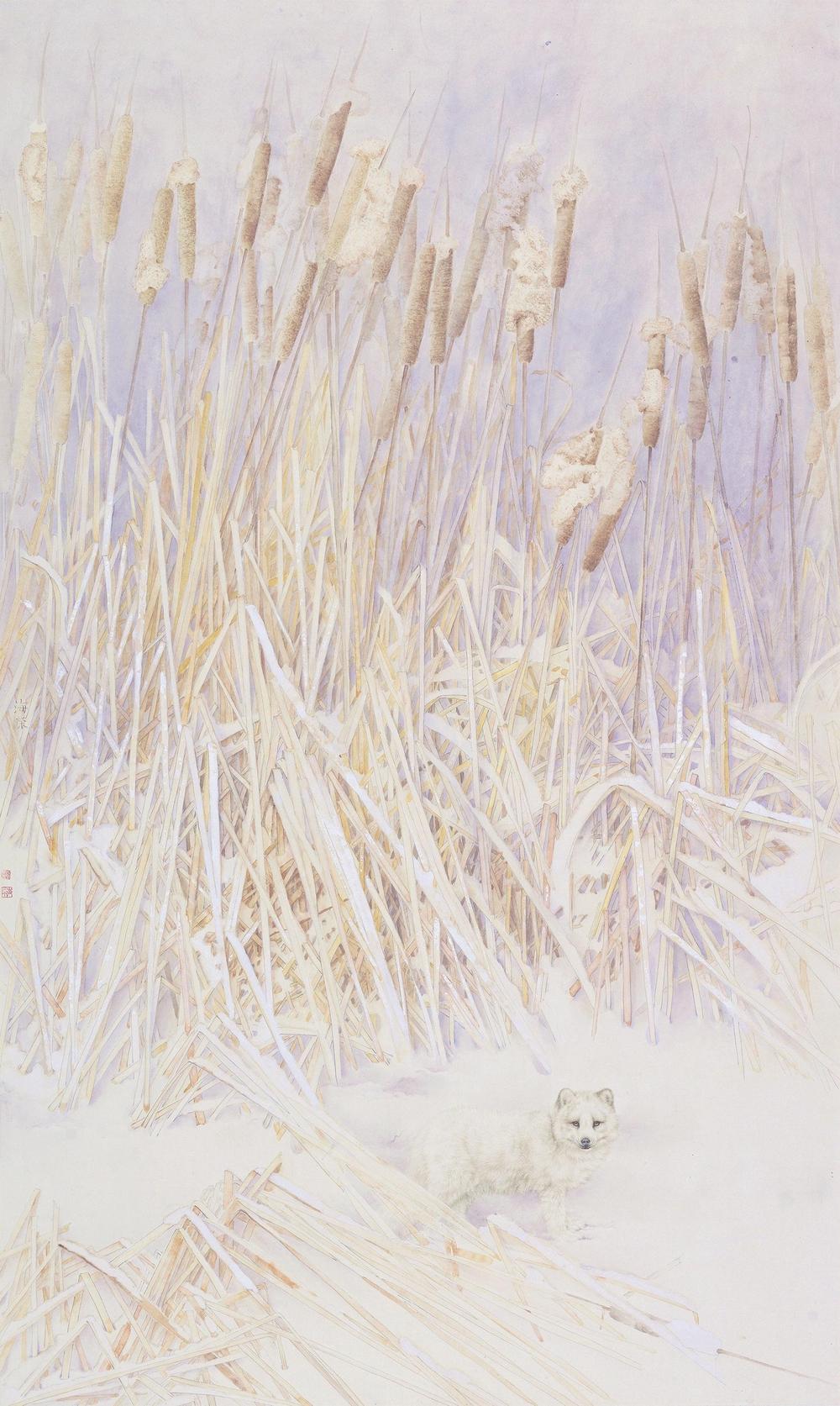

工笔画 《知我者谓我心忧——乌海湿地》

张文杰 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

初见郭海荣,她正专注地给学生们改画,简单利落的发型,散发出一股干练的气质。在与郭海荣的交谈中,率真是她留给人最直接的印象。“在我的作品中,有很多都是表现自然草木生发之气的。因为我就是一个阳光、开朗、积极向上的人。绘画艺术风格的形成,与画家的性格有着千丝万缕的联系,甚至可以说是直接相关。”她说。

在郭海荣看来,自然是最震撼人的,那些或娇艳的花朵,或摇曳的枝叶,都有鲜活的生命力。自然也是最好的创作源泉,草木生长,从破土而出的坚韧,到蓬勃生长的热烈,再到凋零时的坦然,就像人生的缩影,充满了希望与力量。正因为对大自然和生命的感悟,这种热爱生命的思想也渐渐融入她的画作之中,她的作品在展现自然美的同时,也传递出一种积极乐观的生活态度。

以墨香开启艺术之门

郭海荣与艺术的缘分,早在童年时期便已悄然萌生。

她的父亲喜欢书法,家中常常墨香四溢。“小时候,我最爱看父亲写书法,他专注的神情,好像整个世界只剩下他和那一方宣纸。”郭海荣回忆起童年时光说道。

一次偶然的机会,郭海荣因考试成绩优异,获得了老师奖励的塑料墨盒。“那个墨盒挺普通的,但对我来说却是很大的鼓励。后来,我又因成绩出色得到一支毛笔,从此,我便跟着父亲开始学习书法。书法的练习,为我之后的绘画奠定了扎实的基础。”

学生时代的郭海荣,对艺术的热爱愈发明显。读初中时,学校的黑板报成了她施展才华的舞台。“每次出黑板报,我都感觉特别骄傲。同学们的夸赞和羡慕的目光,让我感受到了艺术带来的快乐。”同时,她还加入了学校的书法小组,在书法老师康庭良的悉心指导下,书法水平有了明显提升。

后来,郭海荣参加了乌海书画院的书法班学习,期间,发生了一件趣事。“有一次,我心血来潮,用一张六尺大纸写了个‘鹅’字。当时我也没什么章法,就是凭着感觉写。写完后,老师看到了,惊讶得很,直说一个小姑娘能写出这么大的字,真是不简单。现在回想起来,那时的自己真是充满勇气。”

心中的梦是一团不灭的火

尽管在书法领域有着很好的天赋,但郭海荣对绘画的偏爱从未消减。

大学时,郭海荣选择成为一名理科生。然而,数学与艺术看似不相关,却在她身上碰撞出奇妙的火花。她说,“很多人觉得学数学和绘画是风马牛不相及的事情,但我却觉得数学中的逻辑思维和空间感,会让画面更和谐、更有层次感。”

工作后的郭海荣,迎来了人生的重要转折点。一次偶然的机遇,她得知可以去中国人民大学学习工笔画课程,便毫不犹豫地抓住了这个机会。在那里,她感受到了浓厚的艺术氛围,也正是这次北京之行,让她获得进入现代工笔画院学习的机会。

在现代工笔画院,郭海荣有幸接触到了国内许多顶尖的专业老师,在他们的指导下,她的绘画技艺突飞猛进。“我第一次走进现代工笔画院,看到绢上绘制的古画,那种高级感深深触动了我,感觉每一幅画都有自己的故事。我当时就下定决心,一定要在这里好好学习。”

“艺术源于生活,又高于生活。画画时,我不会刻意规划每一个细节,而是根据当下的心境、手中的纸张和颜料的特性来创作。”

在艺术理念上,郭海荣有着自己独特的见解。她认为艺术创作不应被固定的模式所束缚,而应注重感性的表达和灵感的捕捉。“有时候,一些意外的效果反而能让画面更加生动有趣。”同时,她也强调绘画基础的重要性:“虽然灵感很重要,但扎实的基础是创作的基石。在创作之前,我会认真构思画面的整体布局,确定好色调和构图。只有打好基础,才能更好地发挥灵感,创作出优秀的作品。”

把家乡藏进画里

“乌海是我的根,无论我走到哪里,心中都始终牵挂着这片土地。”

谈到家乡时,郭海荣说,对乌海的热爱,如同她对艺术的执着一样深沉。她在北京学习和工作期间,每次离开乌海,都无比想念家乡的山水、亲人和朋友。每当回到家乡,那种亲切感和归属感更是无法用言语来形容的。也正是这份对家乡的深厚情感,自然而然地融入她的艺术创作中。

郭海荣发现,在全国美术作品展览中,沿海文化大省的作品占据了主导地位,而乌海等西北地区的作品却寥寥无几。这让她决心用自己的画笔为家乡发声,让更多人了解乌海的美。她说:“乌海有着独特的自然风光和丰富的文化底蕴,不应该被忽视。我希望通过我的作品,让全世界都看到乌海的魅力。”于是,她多次走进乌海的湿地写生,用心观察湿地在不同季节的变化。

“我画了很多乌海湿地的作品,但总觉得缺少一些灵魂。有一次,我在湿地偶然看到了一只狐狸,它的身影一闪而过,却给我留下了深刻的印象。我想,要是能把狐狸融入画作,说不定能让画面更加生动。”经过反复思考和尝试,郭海荣决定将在湿地看到的土黄色狐狸,艺术加工成白狐融入画作。“白色的狐狸给人一种神秘而灵动的感觉,我觉得它可以为画面增添一份独特的魅力。”

最终,这幅名为《知我者谓我心忧——乌海湿地》的作品诞生了。“这个名字蕴含着我对家乡的深情,我希望看到这幅画的人,能够理解我对乌海的热爱,也希望更多的人关注乌海,保护这片美丽的土地。”

这幅作品一经展出,便引起了广泛的关注,并成功入选全国美术作品展览。很多美术馆对这幅画十分欣赏,希望能够收藏。但郭海荣却婉拒了这些邀请。“这幅画是我对家乡的一份心意,它应该留在乌海,在家乡的土地上展示给大家看。虽然美术馆的收藏是对我作品的认可,但对我来说,让这幅画回到乌海才最有意义。”

让工笔画孕育新芽

如今,郭海荣不仅自己在艺术创作上不断追求卓越,还致力于培养乌海的绘画人才。在郭海荣的工笔画课堂中,有各个年龄段的学生,他们都被工笔画的精致深深吸引,而郭海荣会根据每个学生的特点和需求进行指导。“每个学生都有自己独特的天赋和风格,我会认真观察他们的作品,发现优点和不足,然后给予针对性建议。鼓励他们发挥自己的想象力和创造力,不要害怕犯错,勇敢地尝试新的绘画技巧和风格。”

她还将自己在北京学到的先进知识和理念传授给学生,比如中央美院的色彩理论和工笔画创作技巧等。她说,“这些知识和技巧可以拓宽学生的视野,让他们接触到更前沿的艺术理念,提升他们的绘画水平。我希望能够把我所学的知识和经验传授给更多热爱绘画的人,让他们在艺术的道路上少走弯路,也希望能够帮助他们实现自己的艺术梦想。”

在郭海荣的悉心指导下,学生们进步显著。很多人的作品入选内蒙古自治区美术展览,还有人入选了全国美术作品展览。“看到学生们的作品得到认可,我比自己获奖还要开心。说明我的努力没有白费,也证明了乌海的艺术人才辈出。”

从一个怀揣艺术梦想的小女孩,到如今成为工笔画领域颇有建树的画家。一路走来,她的每一步都写满了执着与热爱。她笔下那些细腻、灵动的作品,仿佛在诉说着她的艺术旅程,作品的每一处细节都蕴含着对生活的热爱和对艺术的追求。

与郭海荣接触,让人不禁想起那句:“人生有梦不觉寒,此心光明万物生。”

人物小传

郭海荣,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,北京重彩画会会员,乌海市工笔画学会会长,乌海市美术家协会副主席。

2012年,其作品《晨曲》入选2012年全国中国画作品展,在上海中华艺术宫展出并被收藏。

2013年,其作品《序曲》入选相聚宜兴全国中国画展,在宜兴美术馆展出并被收藏。

2015年,其作品《卫士功绩》入选蜀都文脉全国中国画展,在四川美术馆展出并被收藏。

2016年,其作品《鹿城卫士的功绩》入选“吉祥草原·丹青鹿城”全国中国画展。

2017年,其作品《老院子》获第十届西部大地情全国中国画油画展最高奖。

2018年,其作品《知我者谓我心忧——乌海湿地》入选升庵诗画全国中国画展。

2019年,其作品《脉——生生不息》入选庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第十四届全军美展。

2020年,由郭海荣主创的重大军事题材工笔重彩作品《为了人民》获《解放军报》第九届长征文艺奖。

乌海日报社 | 2025-02-26 09:47:02

乌海日报社 | 2025-02-18 09:05:09

乌海日报社 | 2025-02-11 09:36:07

乌海日报社 | 2025-01-22 09:20:39