乌海日报

编辑:段继文

2025-02-11 09:36:07

安敬东阅读自己出版的的诗集。

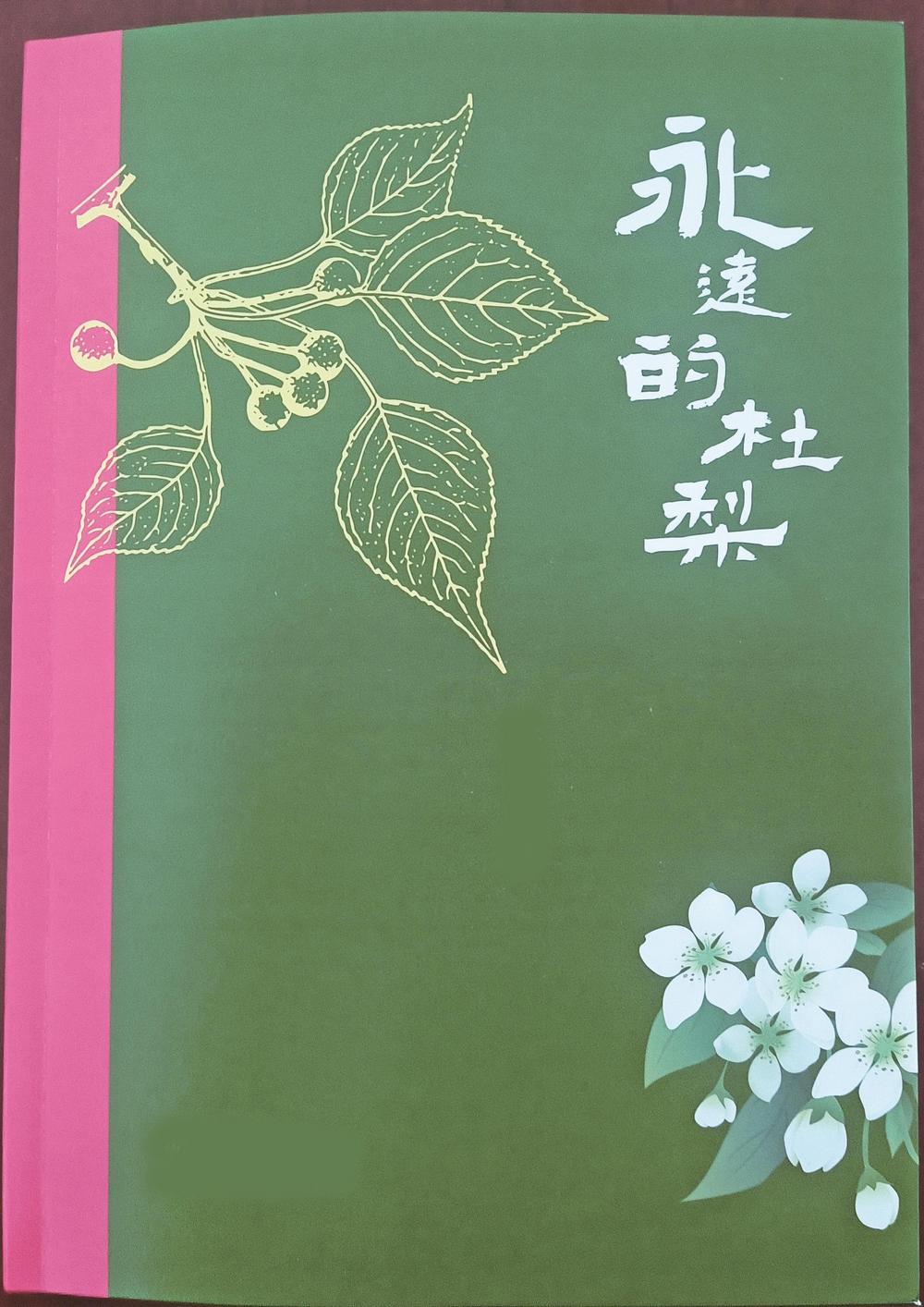

安敬东近期出版的诗集《永远的杜梨》。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 李浩 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

现为内蒙古文艺评论家协会会员、乌海市作家协会会员、乌海市诗词学会副主席的安敬东,笔名安泰,他以杜梨树为主题的文学作品比比皆是。杜梨树在他心中的地位非比寻常,杜梨树代表的是他勤劳善良的祖辈和父辈,是在辽阔草原上幸福成长,创业进取的自己,是和杜梨树一样茁壮成长,并最终支撑一片天地的孩子们……安敬东的创作源泉来源于他的人生经历,平淡生活中遇到的人和事成为他文学创作中不竭的源泉。他的文学创作也正如杜梨树之花一样,在树上悄然绽放。

杜梨树下:

文学之花悄然绽放

安敬东的文学创作始于1985年,那时的他正值青春年华,他拿起笔将自己所想变成笔下文字。自从拿起了笔,他就再也没有停下。他在繁忙工作之余常常写到深夜,生活和岁月给予他的酸甜苦辣,在他的笔下得以书写,这既是光阴的记录,也是生命的留痕。

1960年,安敬东出生于伊克昭盟鄂托克旗。在他的童年中,辽阔的草原、青色的牧草、湛蓝的天空是他最为常见的景色。他的外祖母对他百般呵护,给他讲了很多故事。潜移默化之中,他了解了许多草原外的故事。他的母亲会拿回一些报纸,教他读书识字。“我认识的字越多,母亲越高兴,我逐渐懂得要汲取知识的力量。”安敬东说。随着慢慢长大,他读过的书越来越多,也愈加向往草原之外的世界。在一次集会上,一位小女孩将一首《南飞的大雁》唱得悦耳动听,瞬间拨动了他的心弦。“大雁有远去的南方,人生也有追求的远方。”他说。

后由于父母工作调动,安敬东来到我市生活。那时候书籍还很匮乏,远没有现在这么多。同学们谁有一本课外书,那真是珍贵得很,大家都是小心翼翼地翻看,互相借阅。“书看得多了,我开始尝试写一些散文、读后感啥的,现在再看很是幼稚。”他说。1979年,他以优异成绩考入内蒙古农牧学院(现内蒙古农业大学前身之一)。安敬东在大学学的是工科专业,但他却有一颗热爱文学的心。进入大学后,他的很多时间都是在阅读中度过的。大学四年匆匆而过,他也阅读了大量文学类书籍。他说:“在大学看了不少书,看的书多了,自己心中就有一种冲动,想用自己手中的笔描写自己的所见所闻和所依所恋。”

安敬东大学毕业后回到我市工作,他对文学的热爱不减,用阅读各类书籍,提升自身的知识储备。基于对文学的热爱,工作3年后,他作出了一个大胆的决定。他通过自考参加了内蒙古师范大学汉语言文学专业课程的学习。“当时我基本都是抽时间看书。有时候晚上看完书了,发现外面是漆黑一片,家人早就进入梦乡。”他说。随着学习的深入,他开始写东西,向报纸、杂志投稿。文学创作路上,他先后写过散文、杂文、评论、小说等。

杜梨树下:

文学之花姹紫嫣红

2004年,安敬东的外祖母去世,家人遵照其遗愿,将老人家与外祖父一起合葬安息。外祖父母坟头上有一棵老杜梨树,杜梨树硕大参天、枝繁叶茂。每次回去扫墓,安敬东总有一种感觉。“我一见到杜梨树,就仿佛见到了外祖母。我感觉外祖母就是杜梨树,我就是杜梨树上的杜梨籽,在草原上生根发芽,开花结果。我的喜怒哀乐、悲欢离合,都离不开杜梨树。”他说。2017年,他的母亲去世。母亲走后,家人发现在母亲保留的一个小铁盒中存放着一些泛黄的报纸。“那些报纸上有我年轻时发表的一些文章。这是母亲对我寄托的巨大希望,哪怕我的一丁点进步,母亲都铭记在心。每次回想起母亲留存的这些记忆,我就给自己设定一个目标,每天至少写几十个字,在夜深人静的时候,写给母亲看一看。这是母亲的期待,也是自己的心愿。”安敬东说。

安敬东创作的代表性作品有评论《内蒙古乌海全景式沉浸歌舞剧〈三线印记〉》艺术特色点评》《还英雄人物以本来面目》,杂文《婚变曲》,散文《三顾拉僧庙》《乌海湖畔杜梨园》《从油柴到四合木》《我家住二三事》,诗歌《办公室的故事》《红船之歌》等。这些文章大都在各类征文比赛上获奖,抑或被国内主流网站所刊载。踏上文学创作道路至今,他已创作发表文学作品稿件70余万字。

随着创作的作品越来越多,安敬东希望出版自己的文学作品集。2022年,他在朋友们的鼓励下,筛选出自己创作的一部分诗歌,结集出版了诗集《杜梨树》。诗集中既有对外祖母和母亲回忆的诗篇《杜梨树》《母亲节致母亲》《寒衣节致母亲》,也有追忆自己童年生活的诗作《鄂托克的童年》《鄂托克的夏天》,更有对我市经济社会发展充满喜悦之情的《葡萄酒的颜色和味道》等各类诗篇。知名作家乔澍声对诗集《杜梨树》给予了高度评价。“安泰先生在诗歌创作上广学博采,既探得中国传统诗歌创作韵律的精髓,又知晓当代诗歌创作手法的精要,而且为将二者巧妙融会贯通正凝神助力。”乔澍声说。

诗集《杜梨树》在正式付印出版前,女儿安然写过一篇附记。在附记中,女儿期待父亲《杜梨树 2》《杜梨树 3》的诞生。安敬东承诺:“今后,自己肯定还会一直用自己的拙笔去记录人间最美好的春暖花开。”因为这个承诺,安敬东与杜梨树的故事有了延续和发展,最终引发出《杜梨树2》的诞生,那便是诗集《永远的杜梨》。

诗集《杜梨树》收集了安敬东在2022年以前创作的一部分诗歌。2022年迄今,他新创作了一部分诗歌。2024年春天,安敬东从诗集《杜梨树》中精选了一小部分诗歌,另外选择了一些在《杜梨树》中未收录的诗歌。他将诗集命名为《永远的杜梨》。该诗集已于2025年1月正式出版。

诗集《永远的杜梨》收录了安敬东创作的近300首现代诗歌。诗集分为杜梨之根、杜梨之叶、杜梨之恋、杜梨之情、杜梨之花、杜梨之果6个部分,“杜梨树”这一艺术形象是全书的主线和灵魂,串起了书中众多的人物故事和场景意蕴。诗集诗篇以祖辈为原型,以故乡亲情为纽带,讴歌了母爱和乡情,赞美了爱情和友情,抒发了对故乡和草原的思念,倾诉了对乌海和家乡的热爱,关注着社会民生,表达着理想信念,凝聚着强烈的家国情怀,践行着主旋律,充满了正能量。《永远的杜梨》出版后被部分地方中小学校列入馆配图书。

亘古的杜梨,亘古的情怀,亘古的忧伤,亘古的爱情,在历史的长河里一直生长着、流淌着。“我以为,每个人心中都有属于自己的、寄托了许多情感和意志的杜梨树。”安敬东说。杜梨树下,安敬东的文学之花已是姹紫嫣红。

今年,安敬东创作的评论散文集《长河夜话》也将出版。著作收录了安敬东自20世纪90年代至今发表于报端的90余篇文艺评论、散文随笔作品,展现了作者对文学、艺术以及生活的敏锐洞察与深刻思考。在著作评论部分,他对鲁迅、巴尔扎克、钱钟书等著名作家的代表作以及写作风格进行了探究与剖析,对《铁人》《上海的早晨》《苍生》等电视连续剧,对《菊豆》等电影进行了解读和点评。在著作随笔部分,他以细腻的笔触,勾勒出生活百态。附录于书后的现代诗歌,闪烁着作者灵感的火花。著作分为六辑,结构清晰,内容丰富,富有启发。

让我们期待安敬东这一最新力作早日面世。

人物小传

安敬东,笔名安泰,1985年开始文学创作。截至目前,他已创作发表文学作品稿件70余万字。现为内蒙古文艺评论家协会会员、乌海市作家协会会员、乌海市诗词学会副主席。

2022年,出版诗集《杜梨树》。

2024年,评论《内蒙古乌海全景式沉浸歌舞剧〈三线印记〉艺术特色点评》由光明网刊载;

2025年,诗集《永远的杜梨》由陕西太白文艺出版社出版;评论散文集《长河夜话》列入陕西太白文艺出版社出版计划,预计今年5月出版。

安敬东创作的评论、杂文、散文、小说、诗歌等作品先后发表于光明网、中国诗歌网、《乌海日报》等网站、报刊杂志。

乌海日报社 | 2025-02-11 09:36:07

乌海日报社 | 2025-01-22 09:20:39

乌海日报社 | 2025-01-21 09:27:05

乌海日报社 | 2025-01-14 12:26:40