乌海日报

编辑:段继文

2025-01-14 12:26:40

沈树林(右)与爱人观看拍摄的照片。

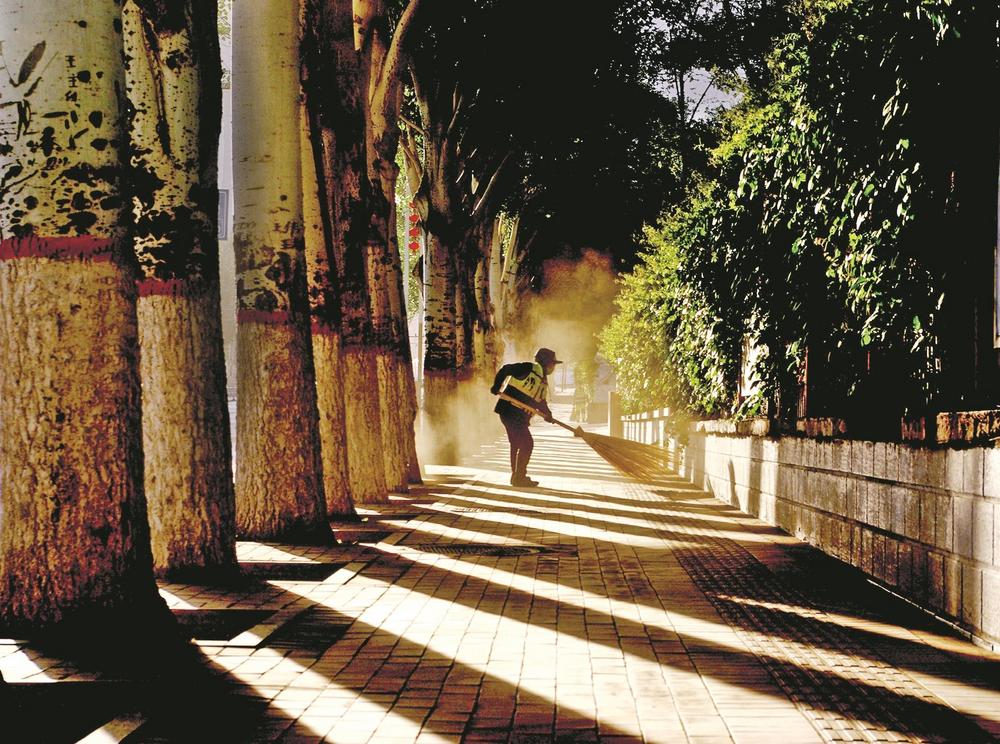

沈树林的摄影作品《晨》。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 李浩 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

摄影是一门通过镜头捕捉瞬间、记录时光的艺术形式。在我市有这样一位摄影家,将自己近30年的青春岁月投入到摄影中去,用镜头记录烟火人间,记录平凡生活,她就是内蒙古摄影家协会会员沈树林。摄影对沈树林的影响,正如她自己所说:“在光影世界中回味生活,让自己在平淡的日子里泛着光。”

因为生活

阴差阳错走上摄影之路

2024年年底,沈树林加入了内蒙古摄影家协会,成为我市又一位自治区级摄影家。这份荣誉,沈树林期盼了几十年,也努力了几十年。

“这是我拍摄的荷花,夏天和秋天的荷花是不一样的。”“这是我拍摄的建筑工地,农民工兄弟们挥汗如雨的场景,我至今难忘。”“这些都是我来乌海后拍摄的照片,能拍摄到这么多美景,我内心感觉很幸福。”……走进沈树林家中,她向记者展示着这些年拍摄的照片,语气间满是对摄影的热爱。

1963年,沈树林出生于乌兰察布盟。高中毕业后,她到五金公司上班。她在工作中遇到了自己的丈夫,婚后的生活过得有声有色。她的丈夫张宪云喜欢摄影,在1978年,便斥资120元购买了一台海鸥牌相机。张宪云曾干过6年的流动照相生意,是一名技术娴熟的摄影师。结婚后,她看着丈夫每天鼓捣相机、冲洗胶卷。相机拍的东西变成照片,她感觉还是很好玩的。“丈夫给我讲摄影的基础知识,相机的操作和保养,相片的冲洗方法等,让我对摄影有了粗浅的认识。我就抱着好奇的心态去学习摄影,也就学了皮毛,并没有实践拍摄。”沈树林说。

生活并不是一帆风顺的,20世纪90年代,沈树林与张宪云双双从国企下岗。离开国企后,张宪云干起了婚庆摄影摄像生意。由于技术过硬服务好,很快在当地打开了局面,生意干得红红火火。1998年“五一”国际劳动节假期,张宪云接到了两单生意,由于记错了时间,两单生意时间冲突,急需安排人手去摄影摄像,沈树林只好匆匆顶上。“拍摄的前一天,丈夫给我讲光线、构图等知识,我拿着相机拍了一晚上。说实话,我是很紧张的,首次拍摄就是这么重要的一个活,就怕给人家拍不好。”沈树林说。

婚礼当天,沈树林跟随接亲团队从乌兰察布市集宁区到乌兰察布市察哈尔右翼后旗贲红镇接亲,来回一百多公里,她全程跟拍。“婚礼现场,我布置好机位。根据丈夫教我的步骤,装胶卷、调焦、拍摄,全程跟拍下来。”她说。让她没有想到的是,她拍的照片很受客户喜欢,这让她大受鼓舞。“我当天非常担心,就怕她给人家拍不好。等她回来,我洗出照片,发现拍得很不错,我悬着的心放下了。”张宪云说。

一回生、二回熟。首次拍摄成功后,沈树林也做起了婚庆摄影摄像。日常生活中,她与丈夫讨论摄影技巧。“开始是她和我学摄影,后来双方就是平等交流了。我们两个人讨论如何拍得好,经常讨论到深夜。”张宪云说。到后来,沈树林拍的婚庆照片比丈夫拍的照片更好,也更受客户的欢迎,许多客户都是点名让沈树林去拍照。

日常拍摄过程中,沈树林经历了很多事情。有一次去拍摄的路上,她乘坐的车辆发生侧翻。“当时我从车里爬出来,首先想的是相机怎么样了,摔没摔坏,丝毫没有想自己怎么样。那一刻,我感觉自己干的不是生意了,而是爱上了摄影。”她说。

拍摄过程中,沈树林去了很多地方。有一次拍摄场地在山西省朔州市应县木塔附近,为选择一个好的拍摄角度,她走了很远的路,爬上了一座小山,拍摄了古迹应县木塔。在牧区,她拍摄了很多草原风景照和蒙古族婚礼场景的照片。“草原一年四季都很美,蒙古族的婚礼富有民族特色。湛蓝的天空、洁白的羊群,一对新人举行婚礼,真是非常浪漫。”沈树林说。让她遗憾的是,她在牧区拍摄的照片,一张都没有保留下来。即使现在已过去了十几年,每每谈起,她都感觉到非常惋惜。

2012年,沈树林全家搬迁至我市。

因为热爱

追寻梦想再出发

来到我市,沈树林有了较多的空闲时间。她带着相机去我市各处采风拍照,市人民广场、市人民公园、甘德尔山、黄河岸边都留下了她拍摄的足迹。拍摄过程中,沈树林感觉自己对摄影知其然,而不知所以然。她决定寻找机会,详细学习一下摄影理论与技法。她了解到我市摄影家崔鹏飞组织了摄影公益大讲堂,她经人介绍报名参加。大讲堂上,崔鹏飞从最基本的摄影理论讲起,逐步过渡至现场实践。“老师讲的课程很实用,既有理论知识,也有相机的操作和保养,还有光圈、快门、焦距相互配合的摄影技巧。老师带我们去矿山、企业取景拍摄,现场点评我们拍摄的照片,让我收获很大。”她说。2019年至今,沈树林一直坚持去公益大讲堂听课,没有耽误过一节课。

老师课堂上所讲的知识,沈树林课下在实践中消化吸收,自己也有了很多新的体会。她经常去我市及周边地区看各种摄影展,学习前沿的摄影理论和创意摄影知识。她有一个习惯,在摄影展上看到好的作品,她总是喜欢拿手机拍下来,回家研究作品,仔细揣摩。摄影展看得多了,沈树林萌生了投稿参展的想法。

2021年,得知庆祝中国共产党成立100周年“百年风华”乌海市摄影作品展征稿的消息,她立即着手准备。

她根据征稿要求,确定拍摄主题,将镜头对准环卫工人。为拍出环卫工人最真实的工作场景,沈树林拿出自己最好的摄影装备。她踌躇满志,现实却给了她当头一棒。首次拍摄,沈树林早早地起床,却依然去晚了,她败兴而归。第二次拍摄,她更早起床,由于去得太早,天很黑,自然光线不好,她拍了几十张,没有达到自己的标准,那一天她闷闷不乐。第三次拍摄,她选择自然光线较好的时间去拍摄。“我去现场等了一会儿,环卫工人到现场开始工作。当时天蒙蒙亮,光线比较柔和,我抓住时机,拍了100多张环卫工人工作的照片。当时天气已经很冷了,拍照的时候没感觉,回家后才感觉自己冻得不行了。”她说。这次拍摄,沈树林拍到了满意的照片,她选择其中最好的一张寄给展览组委会。最终,她拍摄的照片《晨》顺利入展。“首次投稿就入展,真是很鼓舞我。摄影展开幕当天,我专门去看,还与自己入展的照片合了个影。”沈树林笑着说。

2023年的一天清晨,沈树林还在梦乡中,突然听到张宪云喊她起床,让她赶快拿相机下来拍照。张宪云发现清晨家门口有位骑行人员的自行车抛锚了,一位路人上前检查,帮助骑行人员修车,现场氛围很感人。当时的自然光线也很好,非常适合拍照。“当时我还在二楼房间里睡觉,听到丈夫在一楼喊。我当时完全是应急反应,拿上相机就从二楼跑了下来。”沈树林说。她连续拍摄了10多张,放下相机,过去帮忙修车。在大家的齐心协力下,自行车很快修好了。骑行人员迎着朝阳继续赶路,沈树林用相机记录下了这温馨的一幕。最终,她拍摄的照片《帮助》入展“视觉影像”——内蒙古自治区第二届女摄影家作品展。

除此以外,沈树林拍摄的《晨光》《城市美容》《城市建设者》等摄影作品在自治区级或我市摄影展上都有不俗表现。她先后成为海勃湾区摄影家协会会员、乌海市摄影家协会会员、内蒙古摄影家协会会员。

谈及摄影对自己的影响,沈树林说:“我感觉自己拍摄的照片都是有生命的,它们和我一起呼吸、对话。每次一拿起相机拍摄,我就沉浸在拍摄环境中,会忘掉生活的嘈杂和喧嚣,那个世界只有我自己和拍摄的物体。今年,我计划多去一些地方,争取多拍出一些好的照片。”

人物小传

沈树林,1963年出生,现为内蒙古摄影家协会会员、市摄影家协会会员。

2021年,摄影作品《晨》入展庆祝中国共产党成立100周年“百年风华”乌海市摄影作品展。

2022年,摄影作品《晨光》入展喜迎党的二十大“我们的新时代”全市摄影作品展。

2023年,摄影作品《帮助》入展“视觉影像”——内蒙古自治区第二届女摄影家作品展。

2024年,摄影作品《城市美容》荣获艺韵北疆·“印象鄂托克·温暖瞬间”摄影大赛业余组三等奖;摄影作品《城市建设者》入展2024年海南区“艺韵北疆”群众文化系列活动——“丹青颂盛世·艺彩映华年”庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影作品展;摄影作品《城市建设者》入展“大河向北”乌海市摄影作品展。

乌海日报社 | 2025-01-14 12:26:40

乌海日报社 | 2025-01-07 09:28:16

乌海日报社 | 2024-12-31 09:21:10

乌海日报社 | 2024-12-24 11:37:22