乌海日报

编辑:段继文

2025-01-07 09:28:16

▲书法成为韩燚生活的一部分。

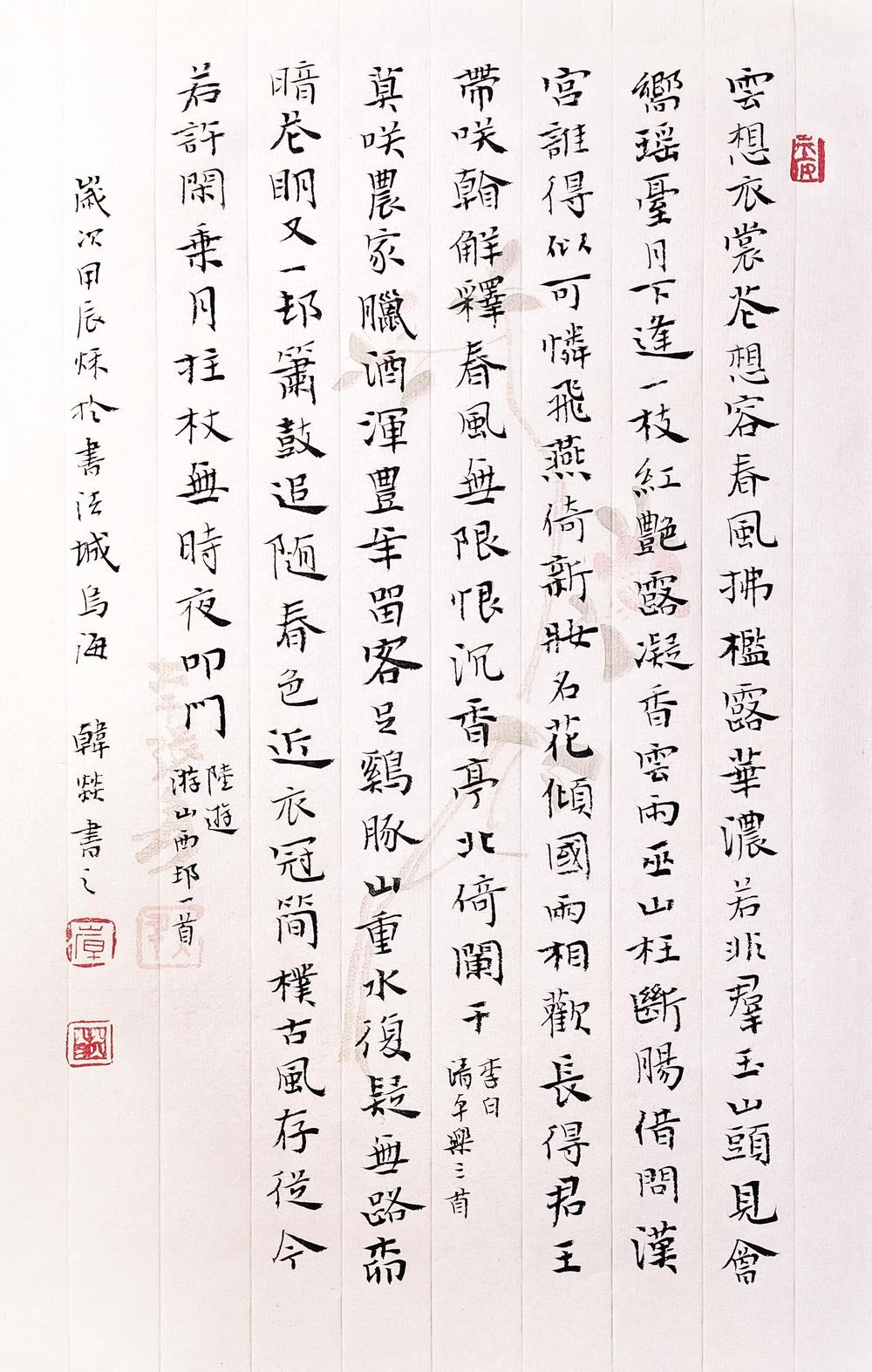

楷书 古诗选抄 ▲

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

书法,是乌海的特色文化,不仅生长在这里的人深受书法熏陶,热爱书法,就连不少外地人都慕名而来,巴彦淖尔市“90后”小伙儿韩燚就是其中之一。在乌海落地生根的12年中,韩燚拜师肖海星等我市书法家名下,刻苦练习书法技艺,作品多次入选自治区级书法篆刻展览,并成为内蒙古自治区书法家协会会员。

书法之路从写春联起步

韩燚喜欢上书法是受父亲影响。他的父亲虽然是农民,却酷爱写字,每到闲时总喜欢拿出笔墨伏案书写,那潇洒恣意的状态深深吸引了韩燚,幼小的他也执笔在纸上涂鸦。

每年春节,对于其他孩童来说,最深的回忆是穿新衣、买年货,但对于韩燚来说却是父亲忙碌书写对联的身影。“进入腊月,上门请父亲写对联的人络绎不绝。那时候,家家户户不仅主房的大门、窗户要贴对联,就连猪圈、羊圈都被贴得喜气洋洋。一户人家少则八九副,多则十几副。”韩燚说。从八九岁开始,韩燚便开始书写对联,寒假期间,他要持续书写大半个月,这种状态一直持续到初中,因课业繁重才逐渐结束。

“那时候没有字帖,也毫无章法,书写完全凭自己的经验和感觉。现在看来,那就是书家们常说的‘民间书法’。”韩燚表示。

2012年,韩燚大学毕业求职时,恰逢我市某厂招聘,韩燚毫不犹豫地报名前来。“其实我早知道邻市乌海是‘中国书法城’,一直想要去看一看,却苦无时机。招聘给了我机会,经过笔试、面试我就来了。”他笑着说,“到乌海后人生地不熟,也不知道去哪儿找老师,就先熟悉这座城市。在当代中国书法艺术馆接受了书法艺术的熏陶,也到一些少儿书法培训班观摩过,后来,朋友介绍我到乌达区文化馆看看。”

一天下班后,韩燚到乌达区文化馆拜访了我市书家肖海星。在韩燚当场书写后,肖海星中肯地评价其作品:“字型把握得挺好,但不入古。”肖海星向他讲解了学习书法的步骤,推荐其从《张玄墓志》练起。

“听君一席话,胜读十年书。”韩燚表示,肖老师的指点让他醍醐灌顶,鼓起了自己学习的劲头。不断地学习中,韩燚的书法从毫无章法到初具韵味,从“江湖”到“专业”,习书之旅充满了惊喜与挑战。

在乌海接受专业熏陶

《张玄墓志》峻宕朴茂,结体扁方,既有北魏的神韵,又有唐楷的法度,其字型美、有韵味,韩燚很是喜欢。

韩燚说:“我不是书法小白,却不如书法小白。”因为有着“民间书法”自由随性的印迹,他刚开始练习专业碑帖十分困难。“从民间书法到专业书法的转变涉及多个方面的提升和改变。专业书法需要经过系统的训练和专业的指导,这意味着我需要从零开始。不仅要学习和掌握专业的笔法、字结构和章法等技法,在实践中不断磨炼和提升,还需深入研究书法的历史和理论,了解各种书法风格的特点和发展脉络,借此形成自己的风格。”韩燚说,“《张玄墓志》用笔方圆兼备,横画或圆起方收,或方起圆收,长捺一波三折。细品之下皆是学问,这就要求勤学、苦练、多总结。”

因为在厂里工作,韩燚常常是三班倒。下班后,他第一时间不是忙着洗漱,而是端坐桌前提笔练字,一坐就是四五个小时,并坚持将每天的练习发给老师点评。2013年,中国书法家协会在我市开展书法临创班,求知若渴的韩燚请假去上课。“国内顶尖书法大咖授课、全国各地的书法爱好者齐聚一堂,点拨、学习、讨论。我不停地学,不停地写,真是大开眼界。”他说:“书海无涯,学无止境。不断深入学习书法,才知自己的浅薄,也明确了努力的方向。”

购买婚房时,韩燚专门为自己留了一间习书练字的书房。2016年,肖海星的书法公益课堂开班授课,韩燚立即报名。遇到书法公益课堂和上班冲突时,他辗转找同事换班,只为汲取更多的书法专业知识。在这里,他遇到了志同道合的书友,听专业、系统的书法知识,获益匪浅。

在这一锤炼心智的过程中,韩燚先后迎来了两个宝贝的降生。看着父亲在书房中沉浸式习练,孩子在耳濡目染之下也爱上了书法。“我没有给他们进行专门的书法培训,但每次学校、乌达区或者全市有书法竞赛时,读三年级的老大都会要求我教她,年幼的老二也在一旁‘依葫芦画瓢’。”韩燚笑着说,“老大学习能力强,字型把握得特别好,学校的比赛基本上每次都是一等奖,咱们市级的比赛也拿了二等奖。”

艺无止境 追求卓越

在临摹《张玄墓志》一段时间后,韩燚处于瓶颈期,好几天没有发动态。肖海星得知后,建议其可以穿插临摹《董美人墓志》。

“这本志是小楷,写的话必须打格,我的时间一半花在打格上,一半用来书写,很是考验耐心。”他说,刚开始因为字写得太工整,老师给出了“字呆板,缺少灵动变化,像是用毛笔字写钢笔字一样”的评价。回到家,韩燚对字的大小搭配、线条的粗细变化、行距控制等方面进行了大刀阔斧的整改。为了节省时间,他先用小片纸书写,逐渐扩大,最后达到不打格子可以用四尺整张纸来书写作品。

楷书是一种曲线较多、线条柔和、自由流畅、意境丰富的书法艺术。看似雅俗共赏,写好了还是要下一番功夫。韩燚认为,临了帖,不会创作,那还是学习得不够。当临帖到达一定程度,他开始着手书法创作。他从各类名家的作品入手,分析书写、看排版、学落款;选定书写内容进行创作时发现,同一字体的很多字在字帖中没有,即便是查字典也只能查到类似的,想要通篇统一,还需精心加工。“一个字一个字地查、一个字一个字地准备,这一集字过程既难又慢。”韩燚说,走过艰难便是坦途。

他实现了“对临”到“默临”的实质性跨越,也创作出不少优秀作品。他的作品曾入展2017年内蒙古书法新人新作展、“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程——2020年蒙汉文书法篆刻作品展,个人于2022年加入内蒙古自治区书法家协会。

学书法的初心是热爱,作品的一次次入展是对韩燚最大的鼓励。“每次看展览时,好多入选作品的下方会简单介绍作者,别人的是‘某某书协会员’,而我的就是一个名字。”他说,“当我成为自治区会员后,也有了新的目标—作品入选国展,朝着中书协会员努力。”

2023年年底,中国书法家协会发布了全国第十三届书法篆刻展览征稿启事。韩燚得知后着手准备了一幅小楷作品,经过内蒙古自治区书法家协会筛选后,被推送至中国书法家协会,遗憾的是最终未能入展。“国展高手如云,一次落选给我的不是打击,而是越挫越勇的韧劲。”韩燚说。

人物小传

韩燚,内蒙古书法家协会会员,乌海市书法家协会副秘书长,乌海市职工书法家协会理事。

2017年,作品入展内蒙古书法新人新作展。

2018年,作品获“中国梦·劳动美·改革颂”庆祝改革开放40周年全区职工书画展一等奖。

2020年,作品入展“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程——2020年蒙汉文书法篆刻作品展。

2021年,作品入展第四届内蒙古自治区青年书法篆刻作品展。

2021年,作品入展“弘典杯”首届国际硬笔书法大赛。

2023年,作品入展 扎实开展主题教育 建功自治区两件大事——2023年内蒙古自治区政协书画作品展。

2024年,作品获乌海市弘扬延安精神书法比赛一等奖。

乌海日报社 | 2025-01-07 09:28:16

乌海日报社 | 2024-12-31 09:21:10

乌海日报社 | 2024-12-24 11:37:22

乌海日报社 | 2022-07-11 09:24:13