乌海日报

编辑:段继文

2025-09-11 09:54:28

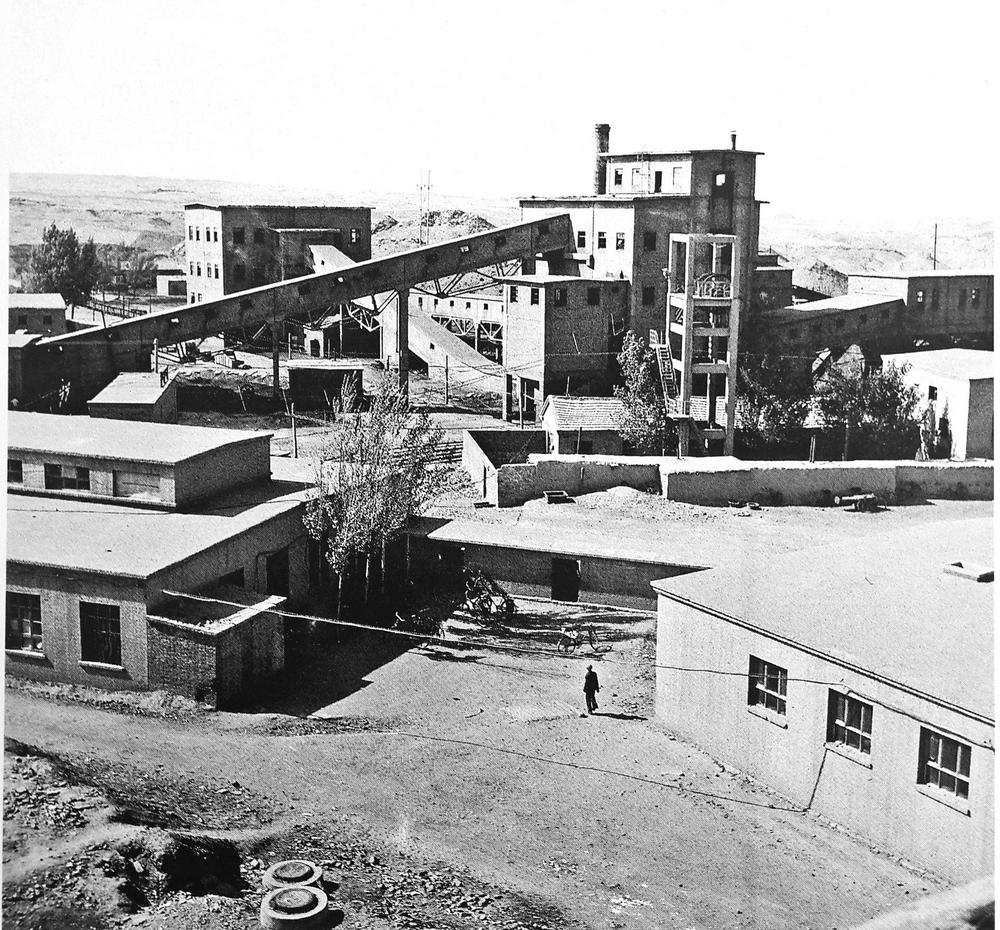

五虎山煤矿的洗煤厂。(资料图)

矿工入井前准备。(资料图)

五虎山脚下年代久远的老房子。(邱克远提供)

■城市里的工业印迹 15

本报记者 赵荣

高耸的烟囱、老旧的厂房、废弃的矿井、锈迹斑斑的机器……工业印迹不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家、从无到有的发展史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

五虎山煤矿因坐落于五虎山而得名。据《乌海市地名志》记载,五虎山煤矿1965年正式建井,1970年投产,隶属于乌达矿务局。其所辖矿井,东抵乌达逆断层,西至十七号煤层露头,南起乌达区巴音赛沟煤矿,北接教子沟煤矿,地质储量达30722.06万吨,年设计生产能力为150万吨,服务年限107年。该矿所产原煤以肥煤、肥焦煤、焦煤为主,均属国家统配煤种,在国家能源供应体系中占据重要地位。

建矿初期,五虎山煤矿便配套建设了基础生产生活设施,拥有一对斜井、一座洗煤厂及一套综合采煤机组,同时设有职工医院、学校等保障机构,为矿区运营与职工生活提供支撑。其中,洗煤厂与煤矿同步于1970年建成投产,设计年选煤选矸能力120万吨,采用重介质洗选工艺,配备3台震动筛、1台重介机等核心生产设备。

谈及五虎山煤矿的建设历程,曾参与其中的范玉河回忆,建矿之初的五虎山一片荒芜,建设者们面临着无水无电、缺衣少粮的困境。即便如此,他们仍迎难而上,历时5年攻坚克难,逐步完成了生产与生活基础设施的搭建。1970年5月,煤矿实现简易投产,但受限于当时的技术条件,一线采煤作业主要依赖人工操作:先通过打眼放炮开采煤炭,再由矿工用铁锹将煤倒至矿车上。落后的生产方式不仅让矿工承受着高强度的劳动,更因安全管理水平低、技术措施不完善,导致通风、瓦斯、顶板等方面存在诸多安全生产隐患。

技术革新成为五虎山煤矿突破发展瓶颈的关键。1983年,该矿第一台综采设备正式投入使用,标志着煤矿迈入机械化采煤时代。这一转变不仅大幅改善了矿工的生产环境,更显著提升了生产效率,当年原煤产量达到165万吨,首次超出设计生产能力,实现了历史性突破。

从1989年起,五虎山煤矿迎来发展鼎盛期:综采机械化程度提升至75%,掘进机械化程度达47%,质量标准化水平达到部颁特级标准,原煤产量成功突破200万吨。辉煌的发展成果也为煤矿赢得了诸多荣誉,“国家行业二级企业”“花园式煤矿”“内蒙古自治区文明企业”等40余项荣誉称号,成为其高质量发展的有力见证。

时光流转,随着时代发展与行业变革,五虎山煤矿在历经多次改制重组的同时,加快智能化矿山和绿色矿山建设步伐,企业转型升级驶入快车道,今年获评国家安全生产标准化管理体系一级矿井,持续为区域矿业发展注入动力。

乌海日报社 | 2025-09-11 09:54:28

乌海日报社 | 2025-08-27 09:47:45

乌海日报社 | 2025-08-20 10:42:40

乌海日报社 | 2025-08-13 09:54:38