乌海日报

编辑:段继文

2025-08-13 09:54:38

20世纪80年代乌达矿务局办公大院 (资料图)

原乌达矿务局大门 (资料图)

落成于1960年的乌达矿务局党委办公室 (资料图)

井下采煤工作面 (张宝玉提供)

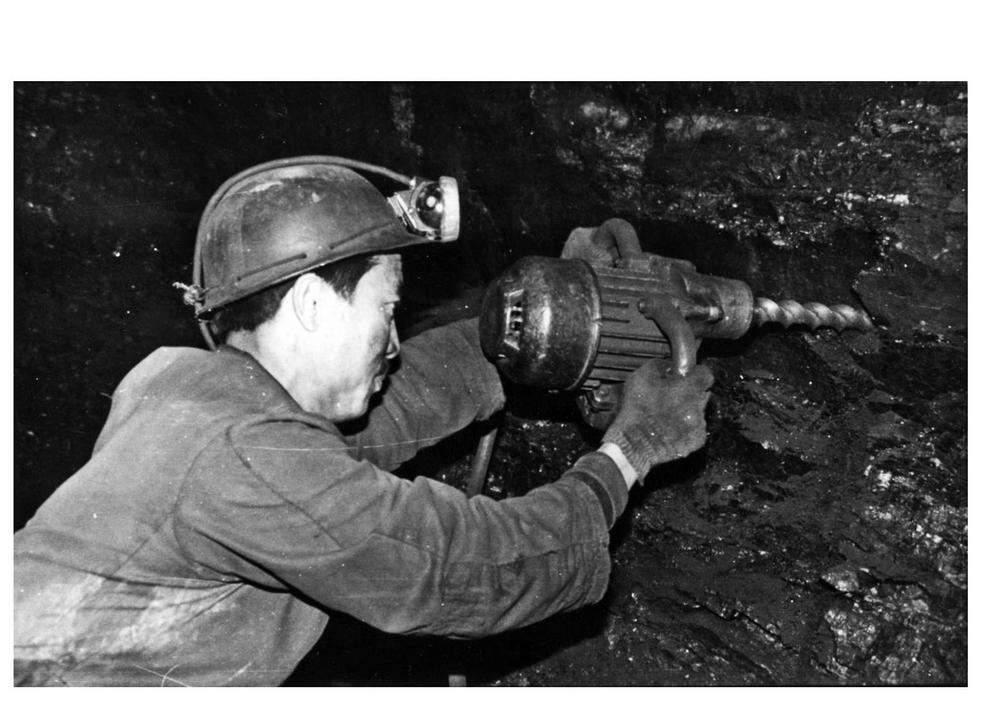

掘进打眼 (张宝玉提供)

检查矿灯 (资料图)

■城市里的工业印迹 14

本报记者 赵荣 文/图

高耸的烟囱、老旧的厂房、废弃的矿井、锈迹斑斑的机器……工业印迹不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家、从无到有的发展史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

在乌达区巴音赛街、解放路交叉路口向东百米左右的路北有一处饱经沧桑的“大院儿”。院子大门上方“乌达矿务局”几个大字依稀可辨。这里,就是原乌达矿务局办公大楼所在地。

据1989年版《乌海市地名志》记载:1958年,乌达煤矿筹备处成立,后撤销“筹备处”,成立乌达矿务局。乌达矿务局坐落在乌达区人民政府驻地巴音赛,所辖乌达煤田,东临黄河,西面和北面连接沙漠,南接石嘴山矿区。

彼时的乌海,戈壁荒漠、渺无人烟,自然环境恶劣,物资极度匮乏。五湖四海的建设者在“万人上山夺煤大会战”的号召下,从全国各地奔赴乌海矿区。人们到达这里的第一件事,便是在煤窑旁寻找避风的斜坡,沿着水平方向挖数米,前面垒上几块石头,拿板皮钉一个门,再搭上檩条和筢子,上面盖几锹土,便成了一处住所。就是在这样艰苦的条件下,建设者们风餐露宿、肩挑背扛,凭借着顽强的意志和对国家建设的满腔热忱,开启了乌海地区大规模煤田基础建设工作。

乌达矿务局辖黄白茨煤矿、教子沟煤矿、苏海图煤矿、五虎山煤矿以及机修厂、水电厂、农林指挥部、企业处、供应处、医院、科研处、文教处、职工大学、技工学校等20余家单位。1982年拥有职工2万余人。

乌达矿务局以经营煤炭为主,兼农林牧副业的生产,拥有耕地8500亩,造林育林3000余亩,饲养猪、牛、羊、骡、马2900余头。农业种植以蔬菜为主,粮食为辅,有土豆、茄子、白菜、西红柿20余个品种。

20世纪80年代,乌达矿务局管辖大中小学25所,有教职工1879人,在校生达27000人。同时有中型医院一所,小型医院和医务所6所。

1983年,乌达矿务局三个生产矿先后安装使用了综采机和综掘机,煤矿工人彻底告别了肩扛背驮的原始开采模式,生产效率显著提高,矿工劳动强度大大降低。

1990年11月,乌达矿务局黄白茨煤矿平硐的接续井——现代化矿井黄白茨矿斜井工程移交投产,该工程创造了全国同类矿井当年投产、当年达产的新纪录。20世纪90年代初期,乌达矿务局三个生产矿先后达到部特级质量标准化矿井水平。

1998年9月,乌达矿务局划归神华集团公司管理,建立了适应市场经济要求的现代企业制度;2001年8月,改制为神华乌达矿业有限责任公司;2008年10月26日,乌达矿业公司撤销,与海勃湾矿业公司、神华蒙西煤化公司整合,成立神华乌海能源有限责任公司,成为一个集焦煤生产、洗选、焦化、煤化工及矸石发电为一体的综合能源企业,企业规模和竞争力进一步提升。

乌海日报社 | 2025-08-20 10:42:40

乌海日报社 | 2025-08-13 09:54:38

乌海日报社 | 2025-08-04 10:04:14

乌海日报社 | 2025-07-30 10:23:41