乌海日报

编辑:段继文

2025-05-27 09:44:48

创作中的孙瑞芝。

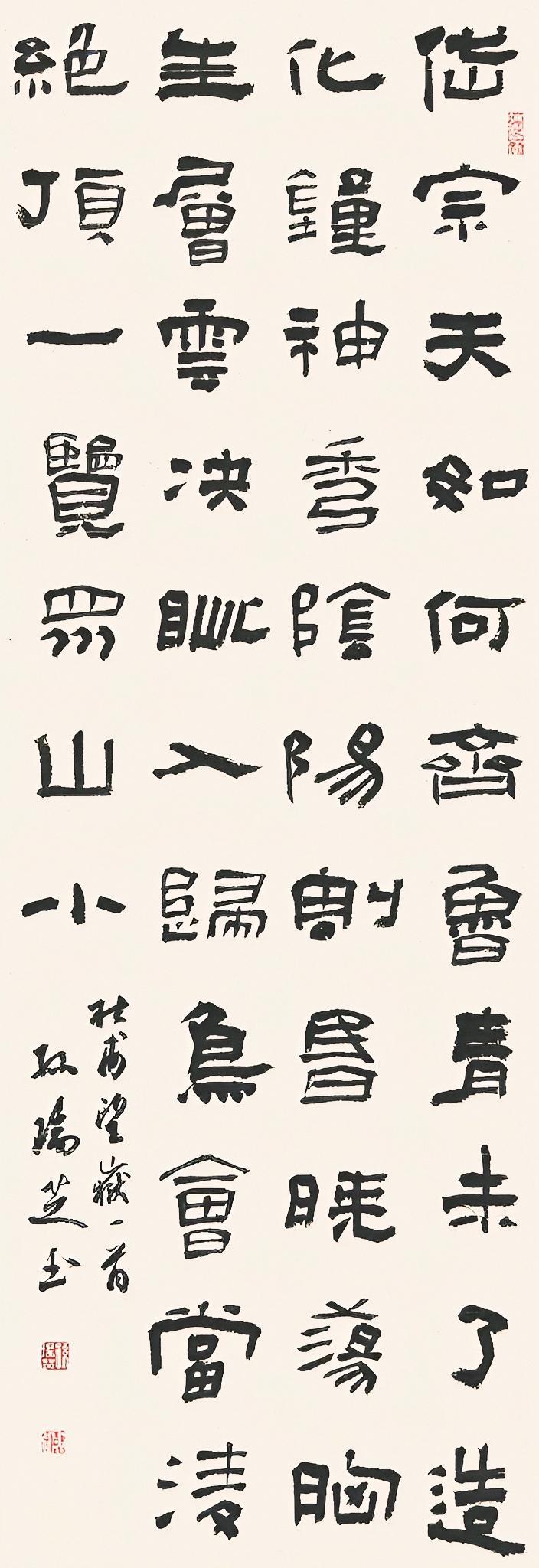

孙瑞芝的隶书作品。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

张文杰 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

初见孙瑞芝,给人留下最直观的印象就是睿智。干练的短发,精致的妆容,一眼看出她是个热爱生活和注重细节的人。言语间,也传递出她对人生的感悟,“回想30多年的习书之路,我最深的感受就是书法让我的生活充满宁静,让内心获得力量,让灵魂滋生温度。”

矿工文化孕育出的一朵花

孙瑞芝是土生土长的乌海人,1973年出生在老石旦煤矿。用她的话来说,老石旦是一个神奇的地方,因为乌海最早的矿工文化就从这里开始,也因此从老石旦走出了好多个中国书法家协会会员。孙瑞芝说:“小时候,我经常能看到大人在窗户边的桌案上写写画画,当时感觉很奇特,为何那么专注用心书写,同时也被他们笔下的线条所吸引和感染,总是驻足停留,虽然看不懂,但是觉得有意思。”后来她才知道,那些有着高雅爱好的人是知青。

上学后,学校的描红课成了她与书法正式接触的起点。在一笔一画涂抹中,她不仅没有感到乏味,反而逐渐体悟到汉字的纯美。她说:“跟着老师涂涂抹抹,总能让我乐此不疲。现在看来,那个时候书法已经在我心里埋下了种子。”后来,孙瑞芝考到了当时的乌海师范学校,书法课也成为主修课程之一。通过系统的学习,让她对书法有了更深刻的认识。她说,“书法不应该仅仅是字形的美观,更是一种文化的传承,所以一直以来,我非常注重文化的积累。”从那时起,孙瑞芝便与书法结下了不解之缘,无论是在学校还是参加工作后,书法练习从未间断过。

书法与工作的奇妙碰撞

2001年,对于孙瑞芝来说是具有特殊意义的一年。在全自治区工商系统文艺演出中,她凭借着书法基础,大胆地将书法与配乐诗朗诵相结合,排练了一个“书法与朗诵”节目。这个别开生面的节目,将书法从案头搬到了舞台,以独特的形式展现了书法的魅力,一举获得自治区工商系统汇演一等奖。她说:“正是因为这次获奖,大大增强了我们单位以书法为抓手打造工商文化的信心,很快就成立了工商文化领导小组,在全系统推进书法文化建设。”

随后,孙瑞芝负责这项工作。她回忆说:“从那时开始,我身上多了一种使命感和责任感,经常组织书法培训,邀请乌海知名书家王厚孝、冯印强、杨占军等老师,对我们进行专业培训。”在这种氛围的影响下,孙瑞芝的书法水平也得到了很大的提升。

文化,本来就是凝心聚力的有力方式,如何让书法艺术影响到更多人,成了孙瑞芝当时思考的问题。她说:“为了给书法爱好者提供更好的活动场所,我们以工商系统的书法爱好者为基础,协调组建了乌海市女子书法家协会。”在她和同事们的努力下,工商系统的书法氛围日益浓厚,书法爱好者们的技艺也不断提升。由于工商系统书法活动的广泛开展,被国家市场监督管理总局评为“工商文化先进基层单位”。

梅花香自苦寒来

山山难越山山越,川川无路舟自渡。与多数非职业书法工作者一样,孙瑞芝的书法之路充满了艰辛。在工作和家务之余,留给她研习书法的时间少之又少。但即便如此,她也从未放弃对书法专业性的追求。

2011年,她参加了中国书法家协会书法培训中心导师工作室的学习,一学就是10余年。她说:“在10余年的函授学习中,我珍惜每一次学习的机会,感觉每次书写都是一次心灵的沟通、思想的交融,现在回想,那真是一段磨砺书艺、充实自我的奇妙经历。”为了挖掘传统书法的内涵,她经常辗转于北京、上海、广州及浙江湖州等地,观赏全国书画展。她说:“只有多走出去,才能打开眼界,看到自己的不足。每一次观赏,对我来说都是一次积累和成长,也让我不断感受到书法的博大精深。”

在研习书法的过程中,她也面对了许多寂寞和困惑。多少个月色朦胧的夜晚,孙瑞芝只要拿起毛笔便沉浸其中,一写就是三五个小时,常常因为长久一个姿势书写而头晕目眩。她说:“一起学习的书友说我,太拼了,家人也担心我的身体,还特意定了闹钟提醒我。其实,我也知道家人对我的关心,但真由不得自己,要做就做好,这就是我的性格。”

2011年,孙瑞芝入选中国书协举办的“国学修养与书法·第二届全国青年书法创作骨干高研班”。孙瑞芝说:“这是一次巨大的挑战,压力非常大,课后要进行大量的国学经典阅读和书法理论学习,还要完成论文和20余篇读后感,大多数要求用毛笔完成书写。为了熟记国学经典语句,我每天步行上班,一边走一边背,仿佛回到了高考的状态。”经过三年的努力学习,孙瑞芝顺利通过考试拿到了毕业证书,也是这次学习让她的书法境界得到了进一步提升。

在不懈努力下,孙瑞芝收获了不少荣誉。2015年,她的书法作品获得第五届中国书法“兰亭奖”佳作奖;2020年,其作品又入选由中国文联和中国书协共同举办的“中国力量——全国扶贫书法大展”。面对荣誉,孙瑞芝说:“荣誉不仅是一种肯定,更是一份责任和担当,激励我在书法传播的道路上不断前行。”

孙瑞芝深知,书法作为中国传统文化的瑰宝,需要更多的人去传承和发扬。因此,她不遗余力地义务讲授书法、进行书法公益讲座,以多种形式走进中小学校、党校、军营、基层社区、机关单位等不同场所开展书法辅导和讲授。她说:“我的心愿是让乌海这座中国书法城永远翰墨飘香。我也愿意把自己掌握的书法技艺分享给大家,让更多人受益。”

探寻书法艺术的深层内涵

在多年的书法实践中,孙瑞芝形成了自己独特的书法理念。谈到初学者应该注意哪些时,她说:“入门时须找‘明’师,避免走弯路。这里的‘明’师,不仅要有深厚的书法功底,更要懂得循序渐进地引导学生。同时,字帖的选择也至关重要,初学者一定要选择原碑和原帖,不要被网上一些理解不到位的教程误导。”

对于书法的学习方法,孙瑞芝认为,古今凡有成就的书家,无一不是从临摹前人开始学习的。她说:“临摹不仅可以看出作者的学养、功力,更是继承传统的重要手段,临摹是学习书法的不二法门。”孙瑞芝介绍,“注重临摹的同时,还要‘取法乎上’,杜甫有云‘不薄古人爱今人’,取法要高,要学古帖,不学今人,取法合理,经典、非经典的都是自己取法的对象,要与自己的风格相统一,要取合理的部分。所谓‘乎上’,即是经典的,带有普遍意识的,比如大家所公认的名家名帖;所谓‘传统’,也有经典与非经典之分。学书应定位于一个时代的书法书风特征,而不仅仅停留于一个帖,要借鉴于一个时代的风格。”

在谈到书法学习的关键所在时,孙瑞芝说:“学习书法关键在于动手,学习者在老师的带领下进入书法世界后,要勤学苦临,先写起来,慢慢更加专业化。”她还说:“学习书法必须先继承,后创新,创新是建立在继承的基础之上的,没有继承的创新是无源之水、无本之木。”

孙瑞芝坚信,书法不仅是一种艺术形式,更是中国传统文化的核心体现。她说:“书法的用笔、结体、章法、墨法传递出来的气息,无不彰显着中国传统文化内涵,包括儒家、道家、文学及史学等。就拿‘字如其人’来说,就是我们传统文化中,所要求一个人应该努力追求的方向。”

孙瑞芝用30年的时间,书写了一段与书法相伴的精彩人生。她的故事,或轻描淡写,或力透纸背,但无不是对书法热爱的最好诠释,对传统文化传承的生动实践。她在墨香中感悟书法艺术的美妙,在传播中践行着对书法文化的责任与担当,在笔锋游走之间尽显她对生活的热爱。

人物小传

孙瑞芝,女,中国书法家协会第七、第八届女书家委员会委员,中国书法家协会会员,内蒙古自治区书法家协会理事。有关书法理论文章曾在《书法》杂志、《中国书法》杂志、《大众书法》杂志、《书法导报》《书法通讯》等刊物发表。

2011年,作品入选全国第三届西部书法篆刻展。

2013年,获第五届全国妇女书法篆刻展优秀作品奖。

2014年,获第五届中国书法“兰亭奖”佳作奖;作品入选“天下大同·魏碑故里”全国书法作品展。

2017年,作品入选全国第八届楹联展;作品入选全国第四届隶书展。

2020年,作品入选“中国力量——全国扶贫书法大展”。

乌海日报社 | 2025-05-27 09:44:48

乌海日报社 | 2025-05-13 10:31:26

乌海日报社 | 2025-05-13 10:20:14

乌海日报社 | 2025-05-06 08:54:19