乌海日报

编辑:段继文

2025-02-26 10:14:37

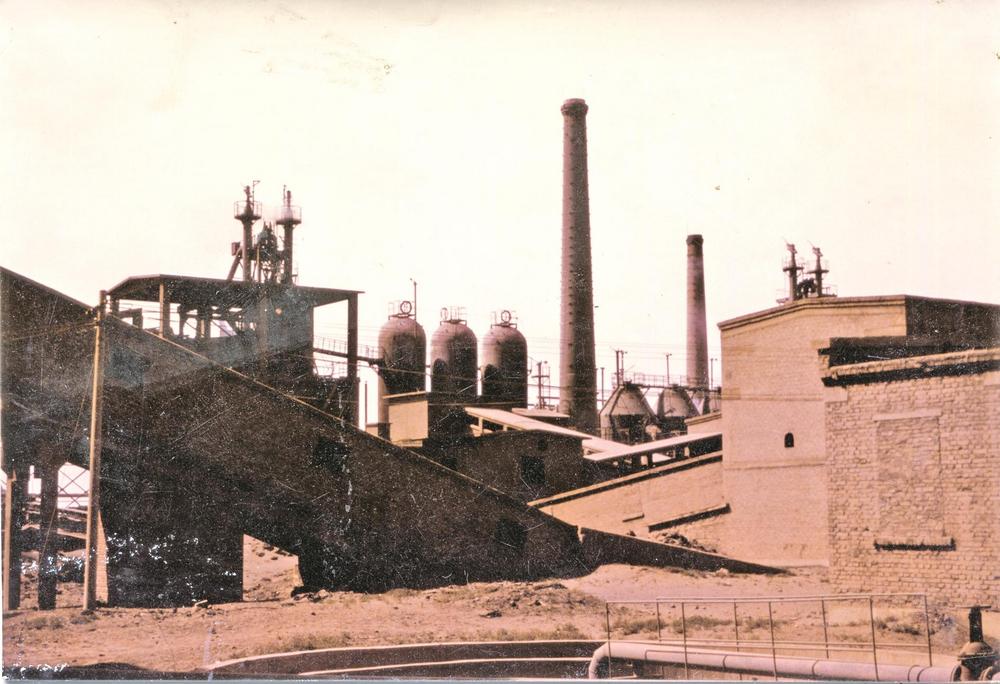

20世纪80年代的千里山钢铁厂。 (资料图)

1972年千里山钢铁厂厂房前合影。 (解文鼎提供)

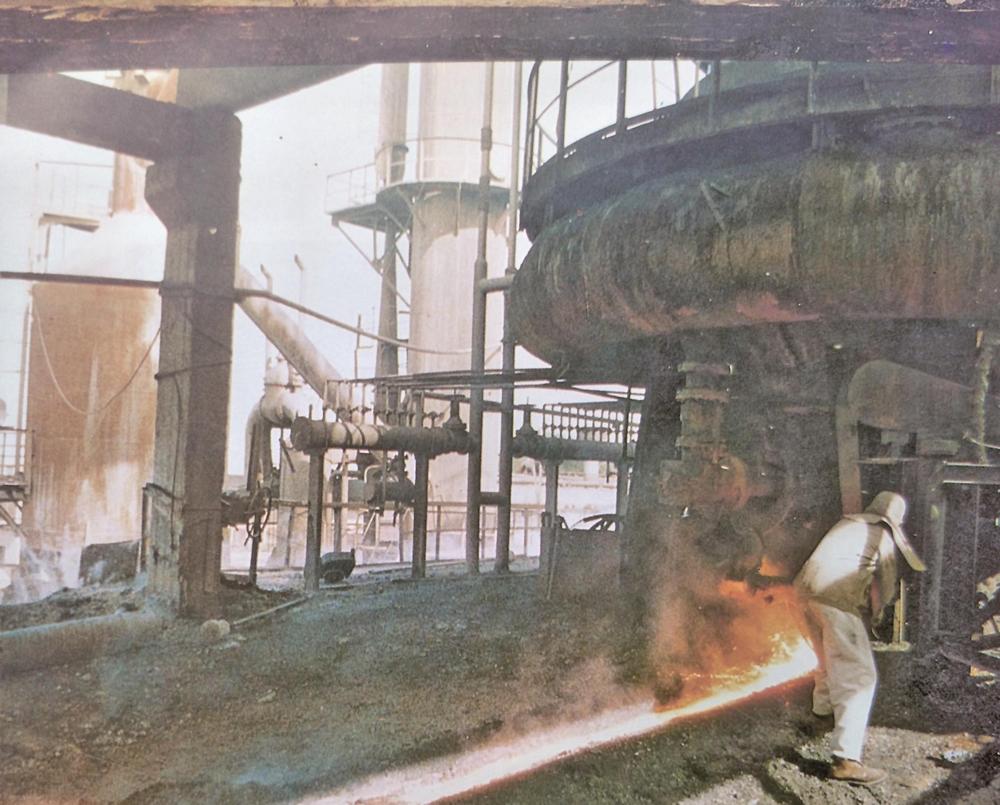

20世纪80年代,千里山钢铁厂工人烧炉炼钢时的情景。(资料图)

1972年千里山钢铁厂院内合影。 (解文鼎提供)

■城市里的工业印迹

本报记者 赵荣

2024年,第三届国家工业遗产大会在北京举办,乌海能源公司以“乌达矿务局和海勃湾矿务局”为名申报的“国家工业遗产”被正式授牌,实现了自治区煤炭板块企业入选国家工业遗产零的突破。

工业遗产不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家的历史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

千里山钢铁厂是我市首个大型炼铁企业,位于海勃湾东北部30公里处的千里沟口,新千铁路线终点。该厂筹建于1969年10月,隶属海勃湾市人民政府,称为海勃湾钢铁厂。1969年12月,自治区革委会决定建立千里山钢铁厂,将海钢筹备处并入千钢筹备处。

该厂占地面积达90432平方米,有厂房、职工宿舍、办公室、仓库等建筑。1970年4月,正式开始建厂,1971年7月投产。千钢建厂之初,实行军事化管理。建设指挥部下设三个营,分别为高炉营、矿山营、机修营。高炉营负责炼铁,矿山营负责开采铁矿石,机修营负责设备的维护和修理。

先后参加过呼钢、包钢建设的白云生,因经验丰富,被任命为千钢高炉营营长。据他回忆,千钢建设时期,来自五湖四海的建设者汇聚于此,有钢铁厂和煤矿的技术工人,也有转业军人和兵团战士。他们斗酷暑、战严寒,在重重困难之下,仅用一年时间便完成了千钢的基础工程建设。初到千里山,大家看着荒凉的大山、此起彼伏的沙丘和零星点缀的植物,心凉了半截。那时千钢正在筹备,连像样的住处都没有。建设者在山坡上挖了大坑,上面用篱笆遮盖,抹上泥巴,再用石头垒个门框,这样的地窝棚能住好几个人。吃水只能依靠山沟里的一眼泉,这眼泉不仅要供应建设者,附近牧民家的牲畜也在这里饮水。

当时,自治区政府要求先生产后生活,所以大家主要以兴建千钢为主,至于生活,则以吃饱为标准。白云生在千钢建设工地吃的第一顿饭是水煮白菜和红薯面窝头。当时的粮食大部分是红薯面、小米,蔬菜需要到海勃湾市调配。所谓的蔬菜也仅是土豆、白菜而已,种类单一。后勤部虽有一辆大卡车,但要开4个多小时才能到海勃湾城区,因为还没有修路,出行十分困难,拉一趟菜也变得奢侈起来。

1971年,千钢投产之际,一批妇女同志参与到修筑新地至千钢的铁路专用线的队伍中,她们吃住在风沙地里,肩扛担挑,将一根根铁轨、枕木运送到建设工地,建成了这条长约12公里的铁路专用线。

在这样的艰苦条件下,千里山钢铁厂先后建成两座年产25000吨生铁的55立方米的高炉,以及年产20000吨水泥的矿渣水泥厂。1985年开始,乌海市为了提高铸造生铁的生产能力,对该厂采、选、烧、炼以及多种经营进行了12个项目的技术改造,之后又对一号高炉、二号高炉进行扩容。

1985年至1993年,千里山钢铁厂累计生产生铁523756吨,实现利税4852.7万元。产品从单一的铸造生铁发展到炼钢生铁、球磨铸造用生铁、铁矿石、石灰石、水泥等10多个品种。其中,千里山牌铸造生铁销往区内外80多个厂家,并出口至韩国,被评为自治区优质产品;千里山牌球磨铸造用铁被评为优质新产品,行销全国20多个省、自治区、直辖市。

千里山钢铁厂的建设与发展历程,是乌海工业发展史的一个缩影。如今,千钢这个名字不仅深深镌刻在史册中,也永久铭刻于曾在这片荒芜土地上战天斗地的人们心中。

乌海日报社 | 2025-07-09 12:44:08

乌海日报社 | 2025-07-02 12:34:36

乌海日报社 | 2025-06-25 09:31:15

乌海日报社 | 2025-06-18 09:56:39