乌海日报

编辑:段继文

2022-12-22 10:23:02

【“两个打造”·博物馆里的宝贝】

盘羊铜杖首(右)

盘羊铜杖首(左)

虎形铜杖首

铜卧鹿(右)

铜卧鹿(左)

鹿首菱形纹柄青铜刀

大角鹿石柄铜权杖

双鹿形青铜饰

鹿纹铜带饰

大角羊铜饰牌

鹰形青铜饰牌

卧虎形银饰牌

兽头纹铜带饰

双熊纹鎏金青铜饰牌

牛纹鎏金青铜饰牌

每一座博物馆,都是一座沟通历史与未来的桥。

都说,想要了解一座城市的历史,就要去这座城市的博物馆。

在这里,我们可以通过展品与历史对话,穿越时空的阻隔,俯瞰浩荡的时光长河;在这里,我们也可以通过藏品与先贤晤面,掀开历史的面纱,接受文明的熏陶和洗礼。

我国各地博物馆中的珍贵藏品数不胜数,每个博物馆都有自己的“镇馆之宝”。乌海博物馆也不例外,作为现代文明城市不可或缺的重要部分,乌海博物馆承担着展示自然和人类遗产的重要使命,这里馆藏的每一件展品,都有重要的历史意义。

为深入挖掘本土文化,贯彻落实全区“两个打造”专题工作调度会议精神,本报与乌海博物馆联合推出“博物馆里的宝贝”系列专栏,带您一起去欣赏本地区的珍贵文物和历史遗迹,感受黄河岸边的璀璨文明。

青铜器,无论在哪一级的博物馆里,都是当之无愧的镇馆精品。

中国古代青铜文明肇始于夏,盛于商周,曾辉煌了10个世纪之久。

曾几何时,青铜制品被用来体现等级森严的身份。由于广泛用于贵族阶层祭神享祖、宴飨宾客及其他礼仪交往等活动,故被称之为礼器。青铜礼器是当时社会文明的重要标志,几乎每一件青铜器都凝聚了古人的才思与创造能力。留存至今的,都是卓越的艺术精品。

我市的博物馆里,也有这样一批青铜制品,其造型之精美,寓意之丰富,都令人拍案叫绝。

杖首:神权、王权的象征

盘羊铜杖首

年代:战国

规格:高21.5厘米

在市博物馆,有两件精美的杖首。其一为盘羊杖首,这只盘羊双角盘卷向前,双耳竖立,双眼前视,颏下有短须,腹部中空与銎管相连,短尾上翘,造型生动。腹前后有三角形镂空,两侧是菱形镂空装饰。盘羊四肢收拢与方形銎管相连,銎管一侧有两个圆形镂空装饰,另一侧是方形镂空。

虎形铜杖首

年代:战国

规格:长17.5厘米

其二的杖首呈卧虎造型,昂首,嘴微张,脖颈处有一圈重环纹,四肢的大腿部位錾刻有一团几何纹饰,以象征粗壮有力的大腿,简化的短肢向后弯曲卧立,腰部装饰一圈贝纹。卧虎中空,末端与銎管连接,腹部和銎管两侧各有一对穿孔,用作加固木柲。

在古代,人们崇拜大自然中的生物,将它们视为图腾,依仗它的神力保佑族群的平安,这是许多原始族群共同的习俗。而将崇拜物形象装饰于杆顶或杖端,则是早期北方民族图腾崇拜的另一种表现形式。一方面,它是由图腾柱古俗衍生出的一种更适宜于游牧民族的生活习俗,代表当时社会集团中不同血源人群的崇拜物和标识物;另一方面,它又将祖先崇拜、神灵崇拜与地位、身份相结合,成为权力的象征。

精美的青铜鹿

铜卧鹿

年代:战国/汉代

规格:高12.5厘米—13.5厘米(战国)/ 长9.8厘米;5.8厘米(汉)

属于汉代的精品一共有两件,铜鹿造型非常经典。较大的铜鹿是分体铸造焊接而成,脖颈处有分段,较小的鹿则是一体铸造。两铜鹿做蹲踞状,头颈昂起,两眼凝视前方,双耳竖立,鹿嘴圆张成管状,长颈,腹中空,体态轻盈,四肢矫健有力,前腿后屈、后腿蹲卧前伸,前足在上,后足在下,重叠在一起。大鹿的尾巴向上翘起,小鹿短尾自然下垂,形态生动传神。

此外,在博物馆里,还另有8件出自战国时期的青铜卧鹿,造型基本一致,其中2件是一体铸造,另外6件是分体铸造。分体铸造的小鹿中,有一只做回首环顾状,双耳竖立面露机警之态,非常传神。

鹿首菱形纹柄青铜刀

年代:春秋

规格:长18.2厘米

刀柄首是一只小鹿,低头弯颈成环形,造型生动活泼、柄部稍弯,刀柄正面装饰有五个菱形纹,背面光素,刀柄宽于刀身,柄刃间有阑突。刀身窄长,凹刃,刀锋圆钝。

大角鹿石柄铜权杖

年代:春秋

规格:高22厘米

此权杖造型为一昂首挺立的大角鹿,双目圆睁,目视前方,须下有一撮短须,双耳竖立,角向后弯曲成环状与脖颈相连,前肢弯曲收拢至腹部,腹部中空成圆形銎管,銎管内紧紧插着一个圆润的短石柄,銎管末端有对称的钉孔,可知最初与此权杖相连的是木柄。

双鹿形青铜饰

年代:战国

规格:长5.9厘米、宽4.7厘米

这组铜饰是上下叠立的两只鹿,上方为雄鹿,有环状角,下方为雌鹿,目视前方,嘴巴微张,耳朵竖起。造型生动活泼,生动地再现了草原上两只小鹿相向伫立,悠然食草的情景。

鹿纹铜带饰

年代:元代

规格:最大的长5.9厘米、宽5厘米;最小的长1.8厘米、宽1.9厘米

这套带饰由13块如意菱形铜带銙、6个桃形铜饰、1个铜带扣、1个菱形铜饰组成,部分饰件为后补配。铜带跨正面为彼时流行的“秋山”纹样,只见一棵柞树斜立于山原之上,树荫下是一只向右伫立回首的小鹿。另有一块带銙的鹿纹呈向左前行回首吃草状,画面层层密密,浑然一体,充满了淳朴的山林野趣和浓郁的北国情调。带銙下方有弦月形穿孔,此类带銙属于“倒凸字形”。

“春水秋山”是辽金元时期北方游牧民族流行的装饰题材,反映了北方少数民族春秋狩猎的活动场景。此类装饰常见于玉器,有“春水玉”和“秋山玉”之别。“春水玉”指琢刻有鹘(海东青)捉天鹅图案的玉器,“秋山玉”为雕刻有山林虎鹿题材的玉器,充满了游牧民族的山林野趣和浓郁北国情调。

您也许已经注意到,以上这一组青铜器,都与“鹿”有关。鹿在中国文化中曾被赋予了许多含义。在殷商时期,鹿跟当时的巫傩文化紧密结合在一起,是一种图腾、保护神。到西周时期,鹿则代表着游牧民族,是荒蛮暴力的代名词。东周至汉朝,鹿逐渐成为了“王权”“政权”的象征,成语“逐鹿天下”就由此而来。东汉时期,道教兴起之后,鹿增加了“神异”的含义。到了南北朝时期,由于时代动荡,一些诗人又将“鹿”作为“隐逸”的精神寄托……

总而言之,鹿见证了中华文明的进程,成为青铜器中常见的动物造型,也概源于此。

一组兽型青铜饰牌

大角羊铜饰牌

年代:战国

规格:长14.4厘米、宽10.9厘米

牌饰整体透雕为大角羊图案,羊作低首行进状,两眼目视前方,嘴微张,颏下有短须,耳朵竖起,长角从头部延伸至尾部,短尾上翘,四肢矫健,步伐轻盈,似在荒野上漫步觅食。

鹰形青铜饰牌

年代:战国

规格:长10.3厘米、宽9.06厘米

这枚鹰饰牌主题是一只环绕成圆形的鹰,采用了浮雕装饰手法。鹰喙长而尖锐,眼为圆形突眼,眼后阴刻卷云纹,冠羽从头部引出向后自然延伸,头颈之间装饰连珠纹,颈部阴刻有卷曲的云纹。鹰的形象也是简化过的,仅保留着鹰首和长长的颈部,中间是一个镂空的圆孔,在牌饰的外边缘有一个方形环扣,背面是旋转对称分布的三个拱形钮。

卧虎形银饰牌

年代:战国

规格:长13.7厘米、宽6.4厘米

这件银饰牌为一卧虎造型,扁平轻薄,敲錾而成。虎首下垂,小耳耷立,镂空叶形眼,张嘴舔舐前爪,肢体雄健,虎爪锋利,长尾贴身扬起至背部,似是在休憩。虎首和腹部装饰着条状斑纹,其余部位点缀着细密的点纹,造型生动传神,精致细腻。

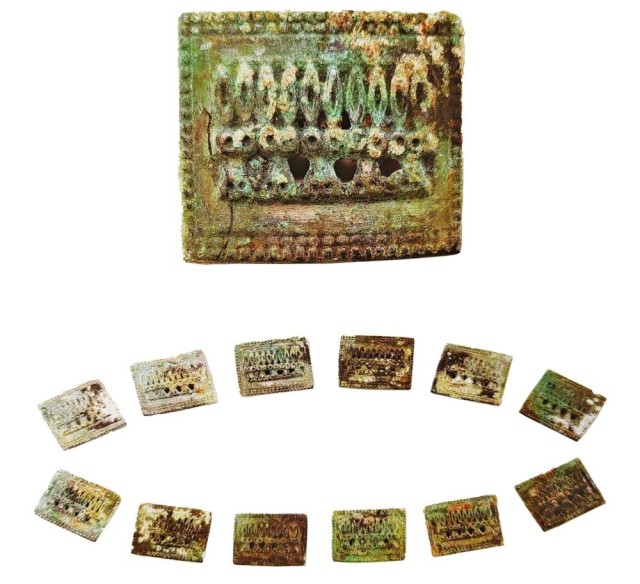

兽头纹铜带饰

年代:战国

规格:长4.7厘米、宽4厘米

这组带饰共有12件,形制相同,均为长方形,边框装饰连珠纹,上下边框为两排,左右边框一排。中间主题纹饰是5个一排镂空的兽头纹,兽头为长圆耳,圆眼,其形似驴、似兔,背面有4个拱形穿纽。

兽头形铜饰是鄂尔多斯青铜器中常见的饰品,以鸟形、兽头形、变体鸟形、联珠形、兽头联珠形等为代表。背后有桥形钮的多为腰带饰,铜饰本身有上下贯通穿孔的,多与其他饰件相缀串联进行装饰。

这一组造型铜饰牌都堪称精品,充分体现了其创造者丰富的想象力、精湛的表现力,也反映出时代的审美特征。

同“鹿”一样,中华传统文化中的羊、虎、熊等兽类都有其独特的象征意义,羊代表了神权,虎和熊则代表了勇猛、正直、力量等。尤其是虎,直到今天,虎元素依然存在于我们的生活中。北方游牧民族对老虎的崇拜,也反映了当时人们崇尚勇武的精神文化,用猛兽做象征,也是希望获得它们崇高的力量,获得主宰的权威。

双熊纹鎏金青铜饰牌

年代:汉代

规格:长9.9厘米、宽4.2厘米;长9.8厘米、宽4.2厘米

这对相同的长方形铜饰牌,表面鎏金,主体纹饰是镂空浮雕的两只小熊,左侧熊低首爬行,右侧熊憨笑回望,萌态十足。牌饰上方是一排10个重复的马首造型,牌饰背面有两个拱形穿纽,用于装饰固定。

牛纹鎏金青铜饰牌

年代:汉代

规格:长6.17厘米、宽4.27厘米;长5.85厘米、宽4.29厘米

这对相同的长方形铜饰牌,表面鎏金,边框装饰有麦穗纹,框内站着一头壮硕的牛,牛背微弓,四蹄粗壮矫健,牛尾贴臀自然下垂。牛首曲颈向下,双耳竖立,双角向上弯曲,怒眼圆睁,嘴里撕咬着一条蛇,蛇身回转在框外呈一椭圆形环孔,蛇尾在两后蹄之间露出。牌饰背面都有两个拱形穿纽,用来固定在带具等物品上起装饰作用。

(作者:韩建慧;编辑:段继文)

乌海日报社 | 2022-12-22 10:23:02

乌海日报社 | 2022-12-15 10:00:03

乌海日报社 | 2022-12-08 09:28:03

乌海日报社 | 2022-12-01 15:28:26