乌海日报

编辑:段继文

2022-12-15 10:00:03

【“两个打造”·博物馆里的宝贝】

胡人骑兽铜烛台

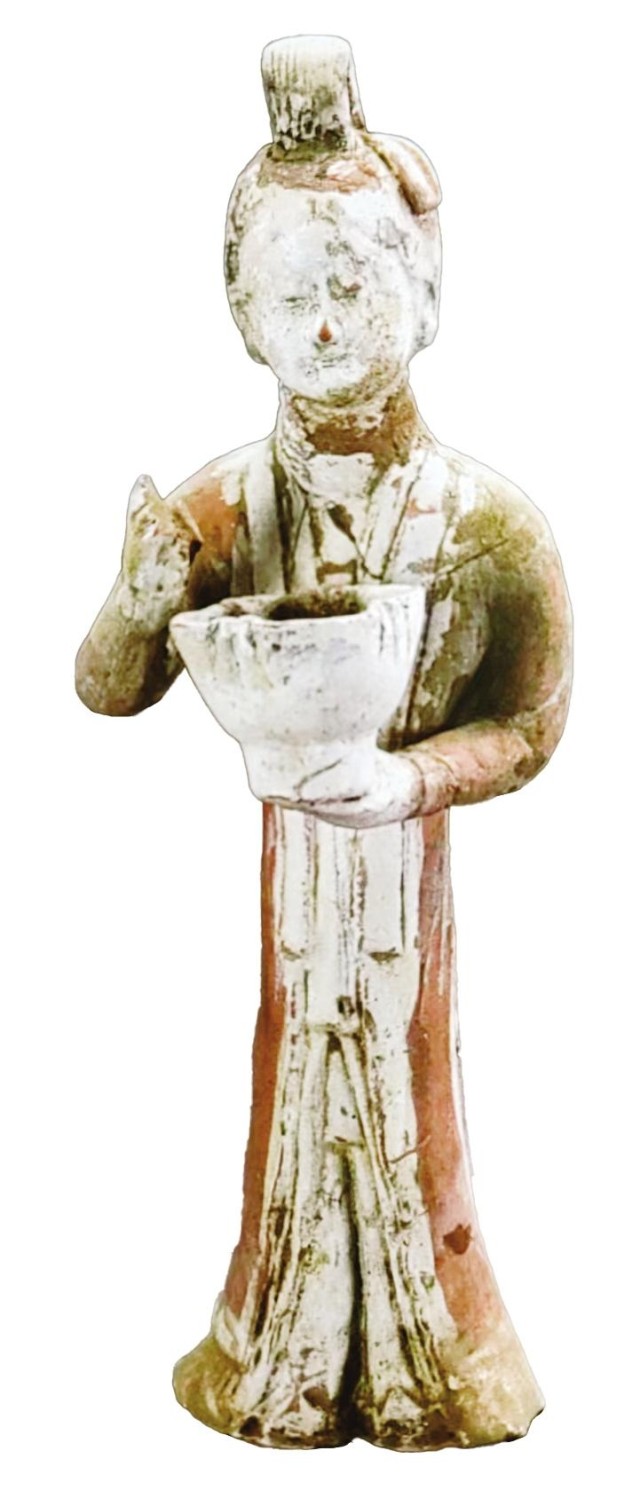

唐代女俑

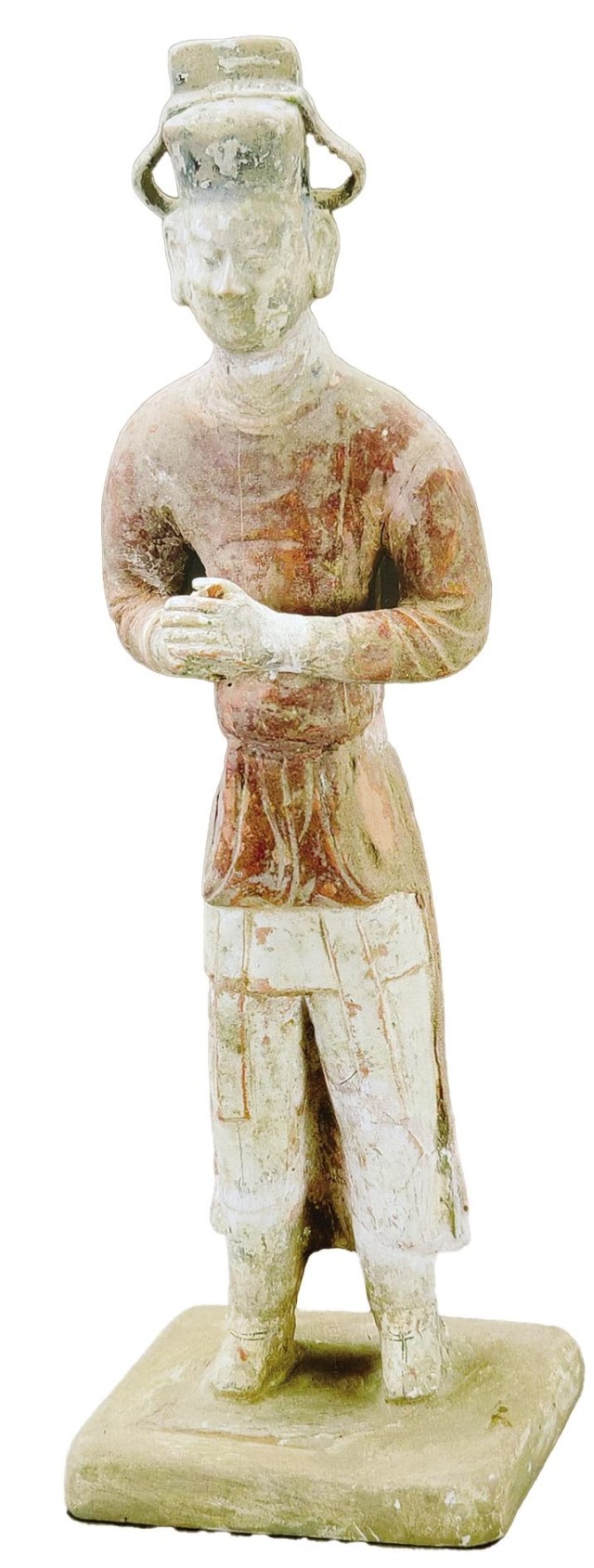

唐代男俑

“尚饰奉御兼尚辇”象牙牌

几何纹尖底瓶

博物馆里的精品很多,每一件都有独特的故事。

当我们穿越历史的云烟,与这些精美的器物对话时,你一定会产生一种特别的感受,这种感受可能是对古代工匠精湛技艺发自内心的崇拜,也可能是对文物所展现出的人类文明进程发自肺腑的仰望。

每一件被留存在博物馆里的文物,也都能展示一个时代独特的审美。泱泱中华,几千年的历史文明留下了许多珍贵的宝物,无不彰显了古代先人的智慧,见证了古代技术的辉煌灿烂。

乌海博物馆里的宝贝还有啥,请跟随记者的镜头,继续来了解一番。

胡人骑兽铜烛台

年代:元代

规格:长17.3厘米,宽9.2厘米,高34.6厘米

这对铜制的烛台堪称铜器精品。烛台造型生动,比例协调。胡人头戴金箍软帽,面部表情清晰可辨,浓眉大眼,高鼻大耳,且戴有圆形的耳饰。

人物的上身穿对襟短衣,有四粒圆扣,下身穿长裤,赤裸着双脚,挺胸收腹,一只手叉腰,另一手扶着一只铜碗。这只铜碗就是插蜡烛的烛碗,铸有烛座。

胡人骑着的是一头独角瑞兽,根据其形态判断,似乎是獬豸。兽头微昂,上有独角,圆眼、猪鼻、立耳,凶口大张,露出獠牙,颈下饰有璎珞,背上置有鞍鞯、障泥,兽尾竖起,呈火焰状。两兽整体相似,却也有不同之处,其一为马蹄状足,体表长满鳞片;另一为五爪兽足,体表光净无毛,四蹄下方均为长方形的回纹台座。

烛台在我国古代是非常重要的照明用具,也是一种佛前供器。其历史十分悠久,战国时已有各式精美的铜烛台,三国两晋时期制瓷工艺发展,青瓷烛台出现,并逐渐取代了铜烛台。三国有羊形烛台,西晋有狮形烛台,南朝有四管带座烛台。隋唐时期烛台的造型更加丰富。明宣德时期有青花八方烛台,烛台上置蜡烛形插柱。正德时期的烛台基本保持明初烛台之结构,清代仍沿袭这一器形。

神兽獬豸也有特别的含义。獬豸是中国古代神话传说中的神兽,拥有很高的智慧,懂人言知人性。它怒目圆睁,能辨是非曲直,能识善恶忠奸,发现奸邪,就用角把他触倒,然后吃下肚子。它能辨曲直,又有神羊之称,是勇猛、公正的象征, 烛台中用獬豸的形象,也有“正大光明”“光明天下”等寓意。

唐代彩绘陶俑

年代:唐代

规格:男高27厘米,女高18.8厘米

博物馆里的这四个彩绘陶俑为三男一女,都是泥质红陶,分段模制粘接而成。俑身施彩绘,如今多褪色剥落。

第一个男俑体形修长,五官清秀、神态肃穆,头戴黑色幞头,内穿右衽白色内衫,外穿赭黄圆领窄袖紧身袍,左右开裾,前襟上卷,折入革带内,露出内穿的白色长裤,足穿短靴,左手五指并拢举起,右臂下垂,手缩于袖中,站于方形台座之上。

第二个男俑头戴黑色进贤冠,眉清目秀,唇上几绺胡须,神态文雅,内穿左衽白色内衫,外穿赭黄圆领窄袖袍,前襟掖入黑色革带内、露出白色长裤,足穿短靴,双手拱于胸前,中有一圆孔,手中原应持有笏板。

第三个男俑头戴黑色幞头,内穿右衽白色内衫,外穿赭黄圆领窄袖袍,前襟上卷,折入革带内,露出白色长裤,足穿短靴,双手拱于胸前,手中也应持有笏板。

女俑则头梳高髻,五官清秀,发髻处有贴金,身姿纤细,穿窄袖长裙,肩披帔帛,自然下垂于胸前,下穿曳地多褶长裙,足穿白色尖头履,左手托举一只高足四瓣葵口碗,右臂屈肘于身前。

陶俑在古代雕塑艺术品中一向占有重要的位置。早在原始社会,人们就开始将泥捏的人体、动物等一起放入炉中与陶器一起烧制。到了战国时期,随着人殉制度的衰落,陶俑替代了殉人陪葬,例如秦始皇陵出土的八千多个兵马俑,气势壮观,令人叹为观止。

随着时代的发展,陶俑的制作艺术也越来越精巧。唐代时可以说达到了一个高峰。与之前历朝历代相比,唐朝是中国封建社会发展的鼎盛时期,社会的安定,经济的繁荣,都为陶俑的制作提供了雄厚的物质基础。

官员的“身份证”

名称:“尚饰奉御兼尚辇”象牙牌

年代:元代

规格:长13.7厘米、宽5.4厘米

我们在影视剧中常常能看到类似的场景,官员掏出令牌以示身份。不熟悉此人的其他人等,也会通过对方悬挂在腰间的腰牌来判断其职位高低。这种令牌就相当于官员的“身份证”。博物馆里也有这样一件实物。

此长牌为象牙雕刻,牌首上端为圆角方形,下端疑似有残被裁切。牌首部有圆孔式环形孔,其上端有穿绳磨损的痕迹。牌身正面中间竖着阴刻一列汉字,内容为“尚饰奉御兼尚辇”,牌身背面左侧是八思巴文,右侧是畏兀儿体蒙古文,文字内容与正面汉字相同,字内描金。

根据《元史》记载,“奉御二十四员,秩五品。尚饰兼尚辇奉御二员,正六品;尚饰兼尚辇副奉御二员,正七品,天历初置,以四怯薛之速古儿赤为之。”“怯薛”是蒙古语,汉译作“宿卫”,元代的怯薛军是成吉思汗亲自率领的一支近卫军。所以这是一枚六品近卫的“身份证”。

几何纹尖底瓶

年代:公元前二世纪

规格:高14.6厘米

圆底儿瓶您见多了,尖底的瓶子您一定不常见。

在我们的印象中,无论是酒瓶、水瓶、还是花瓶,都应该底座浑圆厚重,才放得稳当,能实现其生活器物的功能,那么博物馆里这只尖底的瓶子又是做什么使用的呢?

这只尖底瓶,整体是一个纺锤的造型,从肩膀到底有四条突起的粗棱,将腹部均分为四面,分别刻有斜线纹和重圈“C”字纹,且相对的两面纹饰相同,在纯手工制作的年代,瓶身的装饰也考验着工匠的审美和技巧。

这个尖底瓶是石质,内部空间非常狭小。关于它是做什么使用的,有两种猜测,一种疑似是祭祀活动中吹奏的乐器。另一种猜测则是祭祀时盛放药水的器物。

仰韶文化中也有出土过小口尖底瓶,不少学者认为,小口尖底瓶是当时的礼器,主要用于祈雨、祭祀、庆典的礼仪活动。祭祀时,人们会把粟、黍等粮谷作物,装在类似于鱼形的小口尖底瓶中,摆在祭台上,供奉神明或祖先;但也有学者认为,甲骨文中的“酒”字表明了小口尖底瓶的功用奥秘,酒字“酉”部,就是尖底瓶的象形。与“酒”字类似,“尊”“奠”等字都有“酉”旁,也就是说都与尖底瓶有关,无论“尊”或“奠”都是一种礼仪,中国人讲“无酒不成礼”,都需要酒来表达,这个酒自然应该装在符合礼仪的盛酒器中。因此,从文字角度来看,尖底瓶就是典型的盛酒器。中国文字的象形和演变,极好地佐证了小口尖底瓶与酒的密切关联。

主办

乌海日报社 乌海博物馆

每一座博物馆,都是一座沟通历史与未来的桥。

都说,想要了解一座城市的历史,就要去这座城市的博物馆。

在这里,我们可以通过展品与历史对话,穿越时空的阻隔,俯瞰浩荡的时光长河;在这里,我们也可以通过藏品与先贤晤面,掀开历史的面纱,接受文明的熏陶和洗礼。

我国各地博物馆中的珍贵藏品数不胜数,每个博物馆都有自己的“镇馆之宝”。乌海博物馆也不例外,作为现代文明城市不可或缺的重要部分,乌海博物馆承担着展示自然和人类遗产的重要使命,这里馆藏的每一件展品,都有重要的历史意义。

为深入挖掘本土文化,贯彻落实全区“两个打造”专题工作调度会议精神,本报与乌海博物馆联合推出“博物馆里的宝贝”系列专栏,带您一起去欣赏本地区的珍贵文物和历史遗迹,感受黄河岸边的璀璨文明。

(作者:韩建慧;编辑:段继文)

乌海日报社 | 2025-08-21 09:30:37

乌海日报社 | 2025-08-19 09:43:00

乌海日报社 | 2025-08-18 10:22:36

乌海日报社 | 2025-08-14 10:16:35