乌海日报

编辑:段继文

2022-07-14 09:44:18

【两个打造·博物馆里的宝贝】

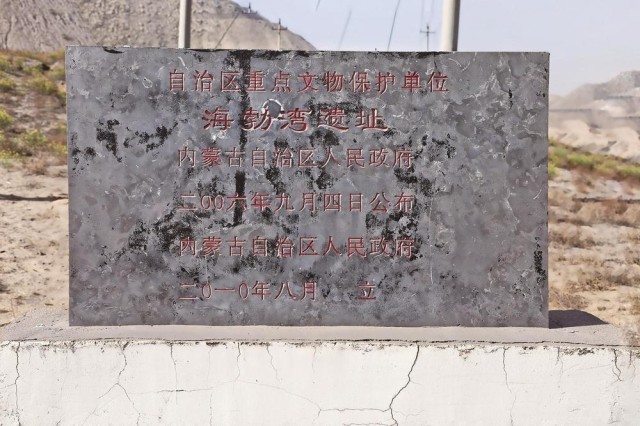

海勃湾遗址保护碑。(王瀚霆 摄)

蛙纹彩陶双耳罐

彩陶双耳罐

锯齿网格纹双耳彩陶罐

磨光石斧 磨光石斧 有孔石斧 三孔石刀

石磨棒和石磨盘

时光长河浩浩荡荡,人类经过漫长的艰苦跋涉,终于从蒙昧中走入了一个崭新的时代——新石器时代。

新石器时代,是考古学家设定的一个时间区段,大约从一万多年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年。作为考古学上公认的石器时代的最后一个阶段,在这一时期,人类凭借着集体的智慧和力量,用石头和泥土创造出了远古文明,迎来了以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。

在乌海博物馆的展柜里,一批出土于我市海勃湾遗址的磨制石器常常让参观者非常感慨。那些看似粗糙但功能性极强的小工具,就是千年之前文明之风吹过乌海大地的真实写照。带孔的石刀、石斧、石磨盘和磨棒、部分红陶及彩陶残片,都一再证明,古老先民曾在这片土地上繁衍生息,他们或许过着以畜牧狩猎为主的生活,他们已经开始了农事生产、谷物种植,他们发明了用黏土烧制陶器的技术,这些具有划时代意义的新发明凝聚了先民非凡的智慧与创造力,也标志着人类历史从此揭开了新的一页……

1989年的重大发现

乌海地区历史上属于黄河流域旧石器时代“河套文化”及新石器时代仰韶文化的范围。在距今一万年到四千年间,这里生活着从事狩猎采集和原始农耕的氏族人群。

在之后的若干岁月里,这里发生过沧海桑田的巨变,由广阔无垠的海洋,渐变成为惊涛扑岸的陆岛,终成绵延起伏的群山。

1989年8月,在第二次全国文物普查时,内蒙古自治区文物考古研究所研究员陆思贤在乌海境内发现了一处聚落遗址,这处遗址面积近两万平方米,开挖探沟显示“文化层”厚约30厘米。

“文化层”,是一个考古学术语。指的是在古代遗址中,由于古代人类活动而留下来的痕迹、遗物和有机物所形成的堆积层,每一层代表一定的时期,考古工作者可以通过不同历史阶段文化层的比较研究,看出一个群体文化模式发展和演变的序列。

发掘这个遗址的过程,被现任市文化广电事业发展中心(文物保护中心)副主任的武俊生先生详细撰文记录在《乌海文化遗产》一书中。武俊生介绍,该遗址的范围大体呈半圆形缓坡,遗址地表多见磨制石器,器形为石刀、石斧、石磨盘、石磨棒、小型刮削器、红陶及彩陶残片等。该遗址后被命名为海勃湾遗址。

新石器时代晚期的文化遗址

从发掘出来的石器和陶片推断,海勃湾遗址属于新石器时代晚期文化聚落遗址。发现的石器的磨损和使用情况也能看出,这是一处早期农耕文化遗存,距今6000年到4000年左右。

在这一时期,人类逐渐改变了靠天吃饭的被动局面,开始发展农业和畜牧业,植物的种植和野生动物的驯化,也为人类提供了稳定的食物来源,当生活条件逐步得到改善时,文化就开始得以发展,文明的星星之火开始蔓延。

我们所熟知的仰韶文化、红山文化、良渚文化等,都属于新石器时代的文化类型。另外在这一时期,人类社会组织也在逐渐地向更加文明的方向发生演变。从松散的、缺乏秩序的原始人群发展到血缘家庭公社时代,再发展到氏族制度,母系社会、父系社会相继出现,原始宗教逐渐形成,一步一步见证并推动着人类社会文明的发展和繁荣。

海勃湾遗址的发现,为进一步研究乌海地区原始社会人类的生活情况、生产劳动、生产力发展等方面提供了参考资料,充分表明了乌海地区是当时北方草原文明和中原农业文明的交汇点。

其他新石器时代遗址都有啥

在我市发现的新石器时代遗址目前一共有五处。除了海勃湾遗址、原始聚落遗址还有海南区的雀尔沟遗址,雀尔沟遗址位于海南区拉僧庙镇民乐社区雀尔沟大桥东,雀尔沟北侧的缓坡上,遗址面积约3万平方米。

遗址的地表,也遗落有石器、陶片等,石器有砍砸器和小型刮削器等,陶片有红陶、灰陶等,在遗址范围内,还发现有秦、汉、明、清等时代的遗物,初步推断该遗址的时代起于新石器时代晚期,后世也有延续。

除了这两个遗址外,上期《博物馆里的宝贝——岩画,破译人类文明的密码》中提到的召烧沟岩画、苦菜沟岩画、摩尔沟岩画,都属于新石器时代的遗存,这三处岩画遗址虽然地点不同,但均以人面像为主要特征,人面突出眼部和毛发特征,毛发呈放射状如太阳神,显然有图腾崇拜的含义。

馆藏珍品

带您了解人类文明进程

在乌海博物馆内,除了本地区出土的磨制石器外,还有馆藏的其他陶制品可以帮助我们了解新石器时代的文化。

陶器的发明,是人类社会发展史上具有划时代意义的标志,也是新石器时代的一个重要特征。在仰韶文化、马家窑文化中也都普遍发现了彩陶。乌海博物馆的展柜里,就有几样极具代表性的陶制品。

比如能充分展示新石器时代马家窑文化石岭下类型的“锯齿网格纹双耳彩陶罐”,红陶泥质,短颈广肩、圆圆的大肚子。陶罐外壁上绘着图案,颈部区域绘有粗线条的水波纹和细线条的龙卷风纹饰,呈现出一幅“飓风肆虐、碧浪滔天”的自然情景。腹部区域则装饰着圆圈菱形网格和两道弧背大锯齿纹,色泽鲜艳,造型大方,足可体味马家窑文化的艺术风格。

还有一只典型的马家窑文化彩陶制品“蛙纹彩陶双耳罐”,其上的蛙纹和大圆圈纹是马厂类型陶器的常见纹饰。蛙纹贯穿于马家窑文化的多个时期,以马厂时期最为繁盛,蛙纹形象早期为造型饱满的写实蛙,后期发展成抽象化、符号化的“M”或“W”折带纹蛙。大圈纹常见为四大圆圈纹,由旋涡纹演变而来,圈内装饰填充各种几何纹,从而衍生出数百种不同的组合图案。马厂时期彩陶简练、粗犷,纹饰变化无常。随着马厂类型的结束,彩陶文化也逐渐走向衰落。

人类文明具有漫长的发展历程,在每一个阶段都有不同的代表作品。站在时光的纵轴上回望,人类如此渺小又如此伟大,从无到有,亲手创制,逐渐成为自己命运的造物主。而这些人类文明的熹微之光如今都成为艺术品,被收藏于博物馆中。

当文明星火逐渐燎原,人类也进入新的时代,在下一期的《博物馆的宝贝》栏目中,记者将带您继续观赏青铜器时代的各种珍品,讲述夏商周乃至秦汉时期,乌海这片古老而神奇的土地上民族交融、文化交融的动人故事。

主办

乌海日报社 乌海博物馆

每一座博物馆,都是一道沟通历史与未来的桥。

都说,想要了解一座城市的历史,就要去这座城市的博物馆。

在这里,我们可以通过展品与历史对话,穿越时空的阻隔,俯瞰浩荡的时光长河;在这里,我们也可以通过藏品与先贤晤面,掀开历史的面纱,接受文明的熏陶和洗礼。

我国各地博物馆中的珍贵藏品数不胜数,每个博物馆都有自己的“镇馆之宝”。乌海博物馆也不例外,作为现代文明城市不可或缺的重要部分,乌海博物馆承担着展示自然和人类遗产的重要使命,这里馆藏的每一件展品,都有重要的历史意义。

为深入挖掘本土文化,贯彻落实全区“两个打造”专题工作调度会议精神,本报与乌海博物馆联合推出“博物馆里的宝贝”系列专栏,带您一起去欣赏本地区的珍贵文物和历史遗迹,感受黄河岸边的璀璨文明。

(作者:韩建慧;编辑:段继文)

乌海日报社 | 2022-07-14 09:44:18

乌海日报社 | 2022-06-30 09:16:45

乌海日报社 | 2022-06-30 09:07:47

乌海日报社 | 2022-06-23 09:30:48