乌海日报

编辑:段继文

2025-08-21 09:33:37

创作中的付作栋

设计

雕刻

打磨

化石砚

书焦砚

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗(15)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

砚台,作为“文房四宝”之一,承载着千年文脉,在传统文化中占据特殊地位。它不仅是文人墨客挥毫泼墨的良伴,更凝聚着工艺之巧与文化之魂,其制作技艺历来被视作匠心传承的重要载体。而乌金砚的诞生,正是中国制砚技艺在乌海这片土地上,实现本土创新与境界升华的生动注脚。

乌金砚的制作技艺源自歙砚程派砚雕,其融合雕塑艺术,既守传统精华,又取其他砚雕流派之长。经过十余年的探索,其依托乌海本地石材,以“借石材天然韵味表现代写意”为特色,铸就独有的雕刻风格。代表性传承人付作栋所制乌金砚,一砚一型、造型精美,且石质佳、研墨细滑、书写护毫、墨迹持久。该项技艺于2023年被评定为乌海市市级非物质文化遗产代表性项目,2025年被评定为内蒙古自治区省级非物质文化遗产代表性项目。

砚台:千年文脉的静雅承载

“端方一静混无语,即是吾今座右铭。”砚台,中国传统文房四宝之一,虽然在“笔墨纸砚”的排次中位居最后,但它质地坚实,能传百代,故而也有“四宝”砚为首的说法。

在古代,砚台不仅是一种书写工具,更是文人们追求“静雅”的一种象征。砚台起源甚早,早期先民为绘制彩陶需研磨矿物颜料,天然石片便成为最早的砚台雏形。在陕西临潼姜寨遗址出土的石砚,便是距今6000余年的实物佐证,见证了砚台最初的形态。

到了先秦时期,砚台逐步成形。春秋战国时期,利用笔墨书写逐渐普及,砚台的功能从研磨颜料转向研磨墨块。此时砚材多为天然石块,造型简单,仅满足实用需求。进入秦汉以后,砚台工艺开始有了新的发展,不仅出现了带盖的石砚、铜砚,还诞生了雕刻简单纹饰的陶砚。

唐代是砚台发展的黄金时期。这一时期,“四大名砚”(端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚)的地位逐渐确立,成为砚台中的经典品类。李贺在《杨生青花紫石砚歌》中写下“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”的诗句,既生动描绘出端州石工开采石材时的奇巧,也侧面烘托出端砚石材的珍贵。到此时,砚台早已超越了单纯的书写工具范畴,更成为身份与品位的象征。

宋元时期,砚台与文人精神的联系愈发紧密。宋代文人把砚台与“气节”相关联,苏轼、黄庭坚、米芾等文学大家不仅喜爱砚台,还亲自参与砚台设计。苏轼曾在《次韵和子由欲得骊山澄泥砚》中写道“举世争称邺瓦坚,一枚不换百金颁”,黄庭坚也有诗云“晴窗影落石泓处,松煤浅染饱霜兔”,其中“石泓”就指代砚台,体现出宋代文人与砚台相伴的日常雅趣。

明清时期,砚台制作技艺发展到了历史巅峰。首先,在材质选择上标准愈发严苛,一些名砚所产石材成为稀世珍品;在工艺技法上,雕刻艺术与书画、篆刻相结合,砚台表面常常雕刻山水图案、诗词佳句或印章,使砚台彻底成为可用、可赏、可藏的艺术品。清代画家虚谷的“梅雀玉带金星砚”就在砚台上镌刻着两句诗:“平生不与群芳斗,冰天雪地独自开。”诗砚相映,展现出独特的艺术魅力。

“鹦鹉洲前抱石归,琢来犹自带清辉。芸窗尽日无人到,坐看元云吐翠微”。砚台的发展虽然在各个朝代都有所不同,但它自然本真的美,让历代文人对其爱不释手。步入近现代以后,钢笔等新式工具取代毛笔,砚台实用功能减弱,但作为传统文化载体的价值愈发凸显,其千年沉淀的自然本真之美,始终让人为之倾心。

“守艺”:古老技艺的匠心传承

在乌海,也有一位深耕制砚的高手,他就是我市知名雕塑艺术家付作栋。

付作栋制作的砚台,名为乌金砚。在灿如星河的砚台文化中,乌金砚以其独特的砚质、精湛的制砚技艺与深厚的历史底蕴,成为一朵绚丽的塞外之花。它不仅填补了内蒙古“自古不产砚”的历史空白,更在乌海这座“中国书法城”的文化沃土上,绽放出耀眼的光芒。

海南区的付作栋工作室就像一间杂货铺,石料、锤、凿、铲、锉,切割机、打磨机,各种工具应有尽有。付作栋告诉记者,一方好砚,必须要经过这些工具的剔、铲、磨之后,粗糙的石料才能完美蜕变成一件艺术品。

付作栋做砚台的原料,就来自海南区本地,它取材于距今五亿七千万年前的古生代寒武纪的沉积岩,其石质坚实、润滑、细腻;制成砚则细密均匀、发墨书写流畅不损毫,是黄河流域继洮砚、澄泥砚之后的新品类。

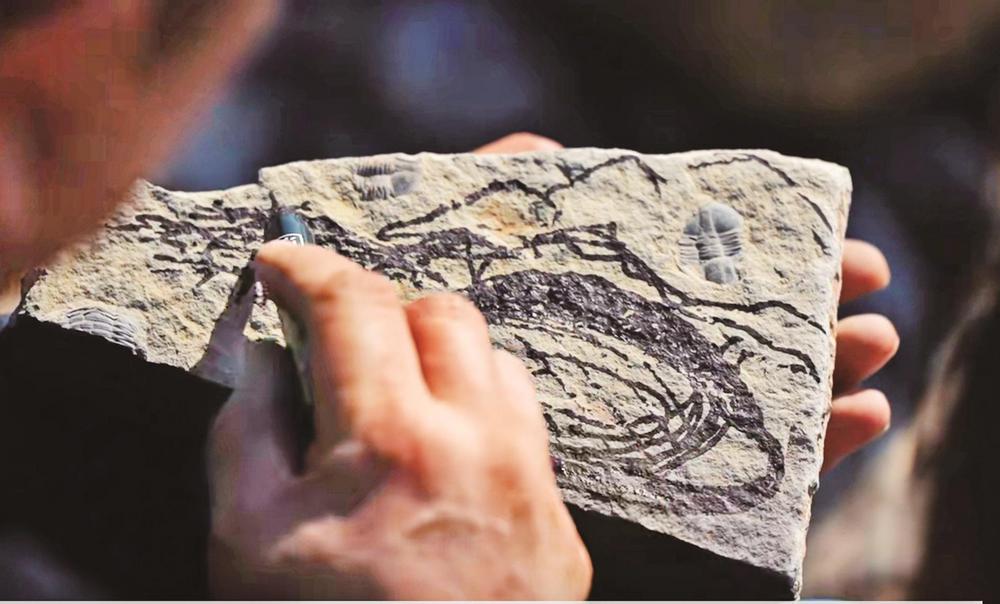

部分砚石里还含有三叶虫、蝴蝶虫化石。三叶虫,因其背甲被两条背沟分为一个轴叶两个肋叶而得名。它是我国古代海生无脊椎动物,生活在距今五亿七千万年前的古生代寒武纪,到距今两亿三千万年时则完全灭绝。寒武纪是海生无脊椎动物繁盛发展的时期,尤其是三叶虫演化最为迅速,数量也最多,约占当时海生物总量的三分之二左右,故寒武纪有“三叶虫时代”之称。

科学家估算,古生动物平均一万只死后,仅有一只会成为化石,而假若有一万块化石藏在地下,也只有一二块可能被发现。三叶虫也是如此,它们绝大多数会在死后被迅速腐烂和风化,只有极少数才会在多方适宜的条件下变为“石的内涵与物的外形”相统一的化石。也正是因为如此,当这些化石变成砚台的一部分时,就成了独一份的“自然档案”。

制砚工艺向来繁琐,乌金砚的制作更需历经五大环节、十大步骤,每一步皆需倾注匠心。付作栋制作乌金砚,始终以传统歙砚技艺为根基,他将凿、铲、冲、刻等核心制砚技法,与点、染、勾、皴的传统艺术表现形式相融合,严守“凿大要稳、细雕要准”的准则——每一刀都顺着石材纹理游走,绝不破坏石性本真。

在整套流程中,付作栋对选料尤为重视。“不是所有石头都能制砚。”他直言,选料时需用手敲击辨密度、拿灯照射看纹路,仔细排查瑕疵,“十块石料里能选出两块合格的,就已经很不错了”。

选料之后的设计,被他视作砚台的灵魂。他坚持因石赋形,会根据石材的天然形态、纹理甚至特殊印记定题材、构图案:“比如这块带有虫化石的石料,我们就将它设计成‘黄河鱼形化石砚’的样式,让天然化石成为砚台的点睛之笔。”

他还向记者展示了一方名为“老子出关”的乌金砚成品:作品以立体雕刻呈现人物与环境,形态栩栩如生,中间部分则巧妙暗藏砚池。“既好看又实用,这就是乌金砚在设计上的一个特色。”付作栋说。

探索:砚承古今与当代新声

砚台伴随着中华文明的诞生而诞生,伴随着中华文明的发展而发展。它集诗、书、画、金石篆刻于一体,浓缩蕴含了哲学思想、人文精神及价值理念,是弘扬传承中华传统文化的重要载体。

付作栋坚持守艺也正是为了让传统技艺在现代生活的舞台上仍能光芒万丈。他很看重砚台文化背后所蕴含的意义,“制砚人既要懂文化,又要精雕刻,只有把文化底蕴揉进每一刀里,乌金砚才有活的艺术生命力。”在他看来,对乌金砚制作技艺的坚守,既是制砚文化的延续,也是雕刻技艺的传递,更是对北疆文化的拓展。

诚然,这项技艺在时代变迁中难逃发展困境。随着书写工具迭代,砚台逐渐淡出日常书写场景,实用价值弱化;加之制砚技艺繁复、学艺周期漫长,愿意投身的人寥寥无几,多重因素叠加,让乌金砚制作技艺面临生存挑战。

为破局求新,以付作栋为例的传承者们也积极探索传承路径。他们以“非遗展示+培训研学”的方式,既定期开展课程提升从业者素养,又主动参与各类展览,让更多人近距离接触乌金砚技艺。“这样做不只是提高大众认知,更能扩大品牌影响力,为技艺传承打牢基础。”付作栋说。正是这些实践,让古老的制砚技艺在新时代重焕生机,得以在塞北大地上续写文化新篇。

如今,乌金砚的价值早已超越一方砚台的物理意义。它填补了乌海本土制砚的空白,更让制砚历史添上了一抹乌金亮色。从本土原料的发掘,到技艺的融合创新,再到地域文化的注入,乌金砚的诞生与发展,正是传承技艺的人对“传统技艺如何扎根本土、焕发新生”的生动解答——真正的匠心,从不止于守旧,更在于在传承中找到与本土文化的共鸣点,让古老技艺在创新中生长,让一方小小砚台,成为连接地域文化与中华文脉的坚实纽带。

乌海日报社 | 2025-08-21 09:33:37

乌海日报社 | 2025-08-14 10:17:59

乌海日报社 | 2025-08-06 12:36:22

乌海日报社 | 2025-08-01 09:51:36