乌海日报

编辑:段继文

2025-07-15 09:05:30

王彩霞潜心创作。(张靖爽 摄)

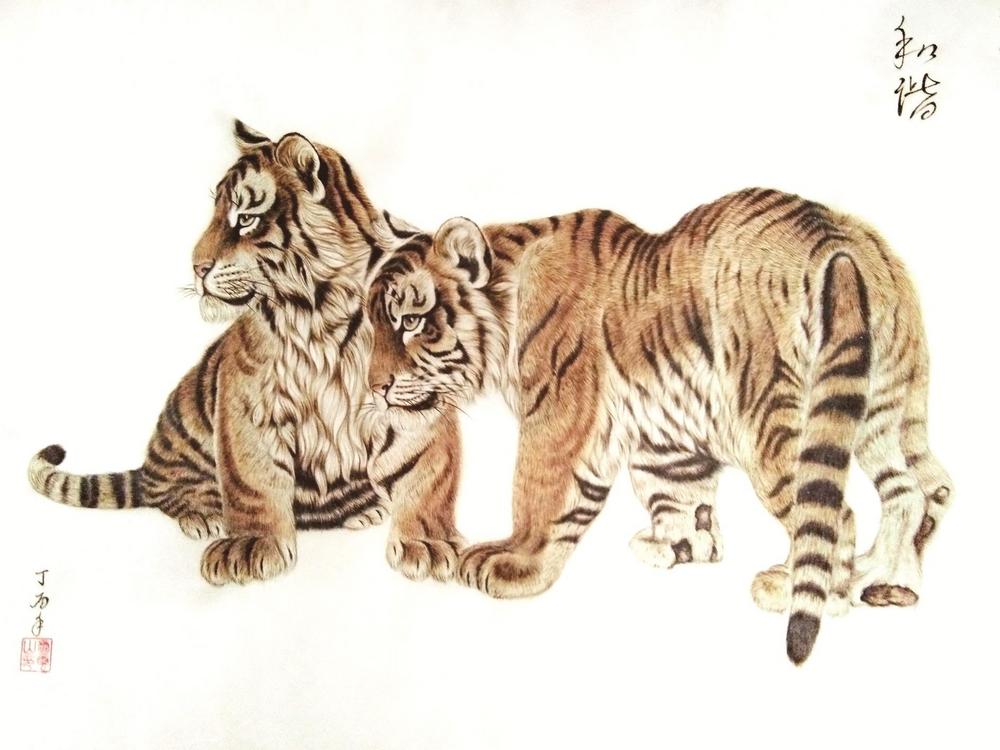

王彩霞烫画作品《和谐》。(张靖爽 摄)

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 张靖爽 实习生 曹嘉正

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

炎炎夏日,走进王彩霞的工作室,空气中弥漫着淡淡的牛皮焦香。一支精巧的电烙笔在她手中翻转,笔尖轻触坚韧的牛皮,伴随着细微的“滋滋”声,缕缕青烟袅袅升起。起笔、转腕、顿挫、收笔……动作行云流水,不过一盏茶的工夫,一只栩栩如生的猴子便跃然皮上。

石子上开出的艺术之花

1980年,王彩霞出生于海南区公乌素镇。她的艺术启蒙,始于最朴素的土地。“那时候哪有什么画笔颜料,看见好看的花儿草儿,捡起路边的石子就在地上‘唰唰’地照着描摹。看到街上形形色色有趣的人,就赶紧记在心里,回家找张废纸画下来。”王彩霞的眼中闪烁着回忆的光芒。这份痴迷常常让她忘了回家,父母焦急寻来,往往在某个街角发现埋头“创作”的小小身影。“最后免不了被‘拖’回去挨顿训。”她笑着说,语气里却满是甜蜜。

升入初中,王彩霞对画画的热情非但没有削减,反而愈加浓厚。“本来课业和画画可以兼顾。”王彩霞语气里带着一丝无奈,“但父母出于好心,没跟我商量就给我调换了班级,让我一时间难以适应,我渐渐开始有些叛逆,成绩也跟着一落千丈。”王彩霞说,最终她选择成为了一名美术特长生。那年秋天,母亲骑着家里的老旧自行车,载着她,往返骑行六十多公里,奔赴石嘴山购买画板和画夹。

一年后,王彩霞考取了市建委技校,尽管所学专业是预算统计,但她依然对画画念念不忘,画笔也始终是她最亲密的伙伴。就在那时,命运的转折悄然而至。王彩霞遇到了艺术生涯中至关重要的引路人——卢云山。“卢老师的课,我每次都坐第一排,眼睛都不敢眨一下。”课下,她更是卢老师办公室的常客,“总是拉着同学,揣着自己觉得还不错的‘涂鸦’去请教。卢老师从不嫌烦,总是耐心指点,一两句话就能点醒梦中人。”提及这位得意门生,卢云山同样印象深刻:“彩霞啊,打小就灵气逼人。那股子钻劲儿和谦逊劲儿,在同龄人里少见。她的画里,天生就带着对生活的敏锐感知。”

初识烫画一见倾心

一个学期后,王彩霞的绘画技艺突飞猛进。也正是在这时,她发现了卢云山另一个更令人惊叹的身份——烫画大师。烫画,古称“火针刺绣”,利用碳化原理,用温度高达300至800摄氏度的电烙笔,在木板、葫芦、牛皮等材料上作画。它融合了中国画的勾、勒、点、染、白描等技法,却能呈现出独特的层次与色调,古朴中透着现代的艺术张力。

“用烙笔画画?太神奇了!”了解到烫画的独特魅力,王彩霞心潮澎湃。她鼓起勇气,敲开了卢云山办公室的门,忐忑地表达了想学烫画的愿望。幸运的是,卢云山刚好也一直在为烫画选才、育人。看着眼前这个既有扎实绘画功底,又充满热忱的姑娘,他欣然应允。“现在想想真是初生牛犊不怕虎。”王彩霞略带羞涩地回忆,“就那么莽撞地去了,幸好卢老师不嫌弃我这‘愣头青’。”

然而,从画笔到烙笔,远非想象中简单。“第一次拿起烙笔,感觉完全不听使唤,沉甸甸地,又‘呼呼’冒着热气。”王彩霞描述着初学的艰辛,“在木板上烫,力道轻了,线条发虚;力道重了,木板瞬间焦黑一片。手腕稍微不稳,角度稍有偏差,烫出来的线就歪歪扭扭,像蚯蚓爬。”尝试在更娇贵的布料上创作,更是步步惊心。“火候太难掌控了!稍微多停留半秒,‘嗤啦’一声,一个焦洞就毁了几天的心血。多少次,眼看着一幅作品快要完成,就因为最后一笔的一个小失误,前功尽弃,那种挫败感……”她摇摇头,仿佛那些失败的焦痕还烙在心上。

为了早日创作出真正的个人作品,王彩霞常常是一早就坐到工作台前,潜心学习控温技巧、运“笔”力道、表现肌理的方法,等再抬头,窗外已是星斗满天。“真正体会到了古人说的‘废寝忘食’,满脑子都是线条、温度、层次。”王彩霞说。

经过一段时间的反复“练手”,卢云山开始鼓励她尝试创作完整作品。王彩霞铆足了劲,选择了高难度的《八十七神仙卷》。整整一个月,她沉浸在烫画“世界”。当作品完成时,卢云山眼中满是赞许:“新人能有此作,后生可畏!”王彩霞却清醒地评价:“现在回头看,那幅作品还很稚嫩,线条不够流畅,人物的神韵也差些火候。卢老师的夸赞,实则是鞭策。”

王彩霞功力日渐深厚,这让她有了挑战鸿篇巨制的底气。她索性将目光投向了名家名作《清明上河图》。这幅长卷要在10米长、42厘米宽的烫布上重现,包含684个人物、96头牲畜、122座房舍……每一个细节都需要用滚烫的烙笔精准“刻画”。“那半年多,每天工作十几个小时是常态。长时间的聚精会神和手腕悬空,以至于收工时我的身体总是僵硬得像块木头,胳膊更是酸痛得抬不起来。”王彩霞回忆道,最煎熬的是精神高度紧张,“每一笔落下都不能撤回,人物的发丝、船只的缆绳、屋瓦的纹路,都必须清晰准确,稍有差池,整块布可能就废了。那种压力,难以言喻。”当最后一笔完成,王彩霞看着眼前恢宏细腻的画卷,所有的疲惫都化作了巨大满足。这幅作品不仅再次赢得了恩师卢云山的高度肯定,也成为她迄今为止烫画生涯中重要的代表作之一。

“彩霞对人物的刻画尤为鲜明,细腻准确,造型及表情十分丰富。”一幅《清明上河图》升华了卢云山对王彩霞的认识,让他萌生了带着王彩霞一起创作《鄂尔多斯婚礼》的想法。

2000年,师徒二人正式启动这项浩大工程。创作过程异常艰辛,他们数易其稿。王彩霞为了吃透每一个婚礼环节,反复观看录像资料。“有时候烫到某个复杂场景,脑子突然‘卡壳’,动作就僵在那里。”这时,卢云山便会放下烙笔,“卢老师会突然站起来,模仿起新郎唱歌或者伴娘嬉闹的动作,嘴里还哼着调子,那场景又好笑又温暖。他是在用最生动的方式,帮我找回那个鲜活的瞬间。”王彩霞笑着,眼中充满感激。

“2004年初,历经4年的艰辛创作,牛皮烫画长卷《鄂尔多斯婚礼》初稿终于完成。我们又用了整整4年时间精修细琢,才最终定稿。”王彩霞的语气充满自豪。这幅长26米、宽90厘米的牛皮烫画巨制,以716个人物、43顶蒙古包、无数牲畜,再现了草原婚礼的盛大、欢腾与独特民俗,极具视觉震撼力。作品一经展出,在全国引起很大轰动,先后荣获中国民间文艺“山花奖”金奖和“大世界基尼斯之最”(最长牛皮烙画)等殊荣。王彩霞也荣膺“内蒙古工艺美术大师”称号。此后,她与卢云山又共同完成了“鄂尔多斯三部曲”的《鄂尔多斯生日》《鄂尔多斯祝寿》,均摘得中国民间工艺品博览会金奖桂冠。

“沉甸甸的奖杯背后,是无数个日夜的汗水与专注。但更珍贵的收获是,在创作‘三部曲’的漫长岁月里,我的灵魂深深地融入了蒙古族的文化血脉。那些悠扬的长调、奔放的舞步、醇香的奶茶,还有牧民脸上质朴灿烂的笑容,都成了我创作生涯中不可分割的部分。”王彩霞抚摸着烫画作品,眼中满是对蒙古族文化的深情。

从“火”到“石” 匠心延续

在卢云山的倾囊相授下,王彩霞早已成为一位烫技炉火纯青、能独立创作的烫画艺人,题材涵盖花鸟、人物,画风明朗,气韵生动。然而,就在王彩霞风头正盛时,命运给了她一个严峻考验。长年累月专注于毫厘之间的精细烫烙,高度用眼使得王彩霞的视力开始偶尔模糊。医生严肃的建议如同冷水浇头:必须暂停烫画创作。

“那段时间真的很难熬。”王彩霞的声音低沉下来,“20多年了,烙笔的温度、牛皮的气息、烟雾的缭绕,早已成了我生命中的一部分。突然要放下,感觉心里被硬生生挖走了一块,空落落的,晚上躺在床上,手指都会不自觉地模拟握烙笔的姿势。”绘画已然在她生命中占据了重要位置,怎能轻易放弃?为了纾解心中的苦闷,也为了寻找新的艺术表达出口,她将目光投向了新的领域——砂石画。

“砂石画很奇妙,它是用大自然馈赠的天然砂石、矿物粉末、植物颗粒粘贴而成的,完全环保,被称为‘绿色画种’。”王彩霞介绍着她的新探索,眼中重新燃起了光。她已创作出《鸿运当头》《江山多娇》《海纳百川》等砂石画作品。“这些材料都取自乌海本地,特制的胶能牢牢锁住它们的自然之美。它融合了国画的意境、西画的质感,甚至还有木刻版画和雕刻的韵味,视觉效果非常独特、强烈。”王彩霞说。

从炽热的烙笔到温润的砂石,从精准的烫画到随性的拼贴,王彩霞的艺术之旅充满了挑战与蜕变。烙笔在她手中留下的,不仅是牛皮上的丹青,更是岁月淬炼的匠心。如今,虽然执“火笔”的频率低了,但那颗追求艺术、创造艺术的心,从未停止跳动。她在新的材质上继续探索着线条、色彩与肌理的可能,用另一种方式,延续着对艺术的挚爱,并将这份源于生活、扎根乡土的艺术生命力,不断传递给更多的人。

人物小传

王彩霞,现为中国民间文艺家协会会员,内蒙古自治区非物质文化遗产代表性传承人,曾获“内蒙古民间工艺美术大师”称号。她与卢云山共同创作的牛皮烫画卷作品《鄂尔多斯生日》《鄂尔多斯婚礼》《鄂尔多斯祝寿》荣获中国民间艺术最高奖项“山花奖”金奖。

乌海日报社 | 2025-07-15 09:05:30

乌海日报社 | 2025-07-08 09:13:57

乌海日报社 | 2025-07-01 09:53:32

乌海日报社 | 2025-06-24 09:17:45