乌海日报

编辑:段继文

2025-01-09 10:16:35

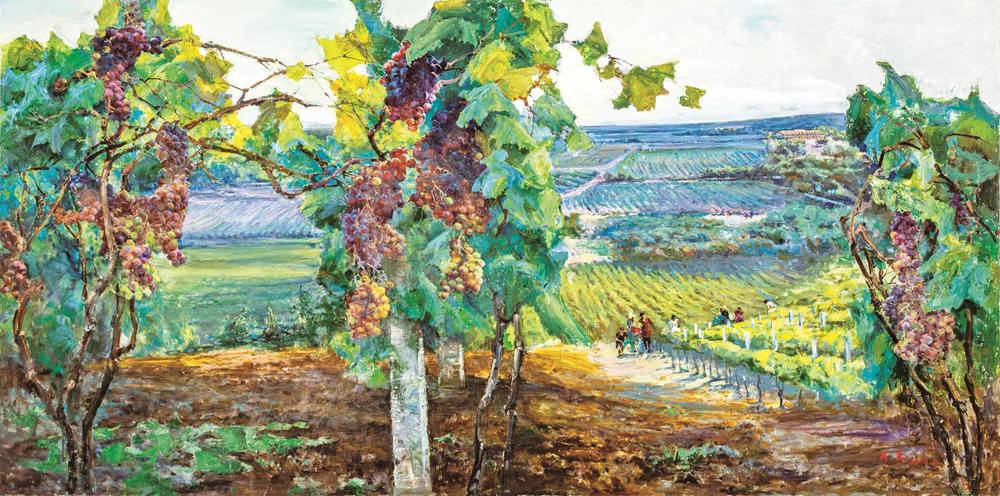

崔开玺油画作品《葡萄飘香》。 (翻拍)

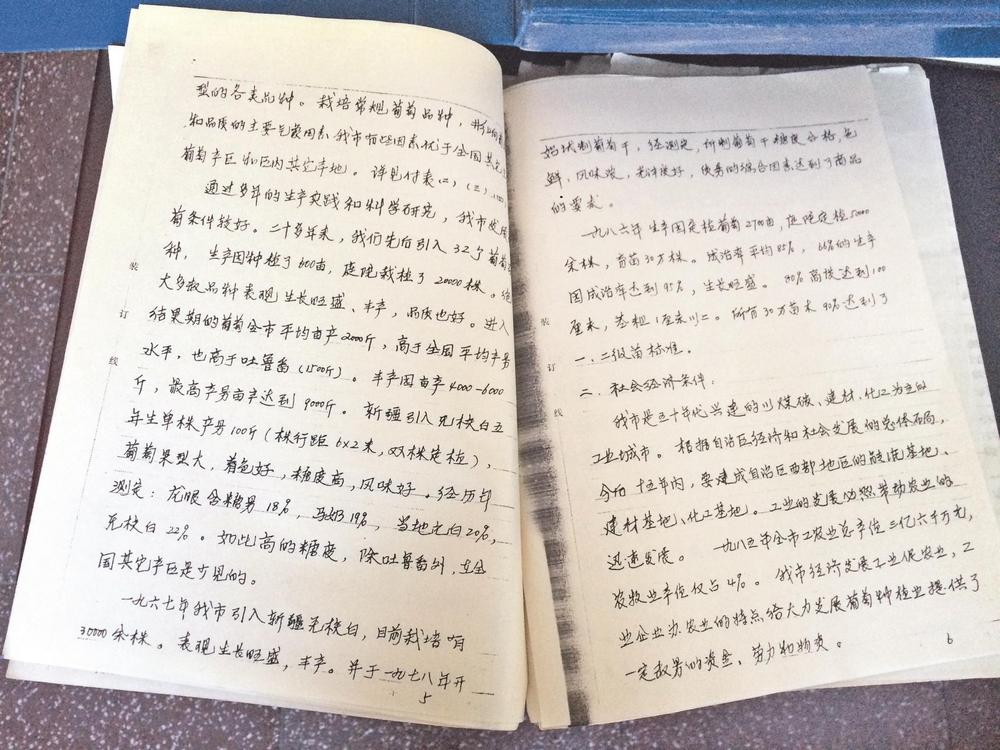

农林专家艾玉青手写笔记。 (翻拍)

二十世纪八九十年代,农林专家们在葡萄园里实地指导。 (资料图)

二十世纪八九十年代关于葡萄品质的品尝交流会。 (资料图)

本报记者 韩建慧

乌海地区水土光热资源丰富,昼夜温差大,日照时间长,有效积温高,无霜期达160天左右,具有种植葡萄的天然优势。乌海葡萄的大规模种植,始于20世纪80年代。但鲜为人知的是,早在20世纪50年代末期,葡萄这种“稀罕水果”就已在乌海安家落户,扎根于黄沙窝中,历经近半个世纪的艰辛,如今成为我市一二三产业融合发展的成功示范,宛如一张酸甜可口的城市名片。

然而,再回顾乌海葡萄产业的发展之路时,我们就会发现,葡萄与乌海并非“一见钟情”,而是历经了数代农业工作者的不懈努力才“良缘喜结”。

当代中国书法艺术馆里有一幅油画,常常引得参观者驻足。画的内容是一片丰收的葡萄园:青的藤、绿的叶、紫色的果实,远远望去藤牵蔓绕,整个画面便如唐人诗中所言:“满架高撑紫络索,一枝斜亸金琅珰。”

这幅油画是崔开玺先生的作品《葡萄飘香》,展示的就是葡萄种植园内最寻常的景象。对于乌海来说,葡萄可谓是“大功臣”,曾几何时,它的安家落户让开发建设之初满眼荒芜的乌海增添了一抹绿色;如今,一根葡萄藤,更是牵系大民生,成为我市一二三产业融合发展的成功示范。它给我们的生活添了“景”、加了“料”,让我们的味蕾充满了惊喜,它是这片热土的特产……更是一张酸甜可口的城市名片。

黄沙窝里扎了根

藤长蔓远古延今

葡萄种植及食用在我国有着悠久的历史,有考证称,葡萄是张骞出使西域后带回来的;还有资料记载,早在殷商时期就有葡萄,《诗经》所谓的“六月食薁”,说的就是葡萄。

但葡萄是什么时候在乌海安家落户的呢?这还得追溯到20世纪50年代。

农牧业部门相关资料显示:1950年,一位姓马的农户在当时的海勃湾地区移植成活了第一株葡萄树。于是在20世纪60年代初,以农林专家艾玉清、房树茂为代表的一批青年人来到当时的海勃湾市,他们跑遍了当地大大小小的沙丘、沟壑,揣摩着这方水土的“脾性”,日复一日,年复一年,终于在戈壁中培植出了零星的绿色。

《海勃湾区志》曾有这样的记载,20世纪60年代,仅有的几棵葡萄树,生长在居民的院子里,数目极少,更别提品种。1966年,海勃湾市将国营海勃湾苗圃改为海勃湾市果树试验站,水果种植成为海勃湾地区农业的一个组成部分。

1967年,当时的海勃湾市从新疆引进了一批无核白葡萄苗,在多个农场定植试种,结果生长旺盛,取得成功。这一批葡萄苗,可以说是乌海最早的一批规模化种植的鲜食葡萄苗。

一位葡萄种植户名叫苗连喜。苗老曾回忆,当时,为了防风沙,葡萄地周围被人们栽满了沙枣树。市场上没有适合葡萄用的农药,大伙儿就用大锅熬制,用石硫合剂(石灰加硫黄)杀菌,用波尔多液(石灰加蓝矾)治锈病……

这样的回忆,在原市农牧林水局总园艺师、已故葡萄办主任艾玉清的厚厚的工作记录里也可见一斑,泛黄的纸页曾记录下艾老从事葡萄栽种研究工作的诸多经历。在一份保存完整的文件中,他这样描述当时种植无核白的经历:“1967年,我市引进新疆无核白品种,表现为生长旺盛、丰产。1978年开始试制葡萄干,经测定,所制葡萄干糖度合格,色艳、风味浓、光泽度好,综合因素达到了商品的要求。”

由于大规模生产葡萄干所需的技术条件不完善,制作葡萄干的计划后来被搁置了。但十多年的辛勤耕耘并没有白费。到1976年乌海市成立,葡萄已走出庭院,开始大面积培植。

一片绿荫结硕果

一根紫藤牵民生

1976年,新成立的乌海市百业待兴。时任市委副书记的杨力生代表乌海市委向全市人民提出大面积种植葡萄的号召,并从吐鲁番购进优质苗木,当年底,60亩无核白葡萄园便在原乌达矿务局园艺农场建成。

1985年8月,时任市人大常委会主任的史继法带队从甘肃兰州、敦煌到新疆鄯善、吐鲁番一路考察,是年11月,我市作出了《关于加速发展葡萄种植业建立葡萄商品生产基地若干问题的决定》,拉开了发展葡萄产业的序幕。与此同时,我市成立葡萄商品生产基地指挥部,通过专业技术人员对葡萄的栽植形式、整形修剪技术、越冬防寒、肥水管理开展试验和研究工作,总结出了适宜乌海地区和其他西北干旱荒漠地区规范化的葡萄幼树速生丰产技术,这成为让葡萄走出庭院,走向产业化发展的一次重大跨越。

然而,葡萄种出来了,后续怎么办?又成为制约生产的关键问题。

当时,受国内外葡萄及葡萄酒市场疲软大气候的影响,建设葡萄酒厂的计划落空。因缺乏保鲜、贮藏技术及设施,运输、销售市场培育滞后,葡萄一度流通不畅,收益很低,种植面积大幅度萎缩。

即便如此,人们也没有对葡萄的未来失去信心。农林专业技术人员仍然在为葡萄的口感和产量绞尽脑汁。葡萄专家王芳就曾说过,那时候,我市每年都会多次举办培训会,技术员利用电视、现场指导等多种形式进行教学,不仅研发出适宜乌海地区的葡萄幼树速生丰产技术,还让葡萄种植逐渐产业化。

1988年,乌海葡萄入选全国优质农产品北京展销会,会上得到专家和同行的肯定和赞许;1990年,被指定为亚运会捐赠产品,亚运健儿品尝到最好吃的乌海葡萄;1991年,农业农村部在郑州举办“优质农产品展销订货会”,乌海葡萄获得与天津小栈米、洞庭湖系列米、陕西秦冠苹果等历代宫廷贡品齐名的殊荣;1993年,首届乌珠慕节利用“葡萄牵头、文体搭台、经贸唱戏”提高乌海知名度,为乌海引进资金4亿元。

1996年国家农业部全国水果生产工作会议提出“九五”发展计划和2010年规划《纲要》,明确“在稳定原有果园土地面积的基础上,调整果树生产布局和品种结构”。

乌海葡萄喜逢甘露,再度迎来转机。从1997年开始,我市继续引进国内外名优新品种,到2000年,市委三届七次全会把葡萄产业正式列入乌海市国民经济“十五”规划。从此,我市葡萄产业走出困境,焕发勃勃生机。

从2002年开始,我市连续多年对达标的葡萄种植给予补贴,补贴金额从2002年的200元/亩、2005年的300元/亩,增加到2009年的300元/亩,连补三年;葡萄育苗一次性补贴3000元/亩;为鼓励发展设施葡萄,新建连片50亩以上保温室,一次性补贴20000元/亩;新建连片30亩以上大棚,一次性补贴3000元/亩。同时,在加工、销售、贮运、品牌建设等相关产业方面,也给予大力扶持。

政策的支持极大地调动了广大农民和企业的种植积极性,葡萄产业迅速进入发展快车道,逐步形成“龙头+基地”和“企业+农户”的发展模式,葡萄生产、加工、贮藏、流通产业链条不断延伸,产业带动力、抗风险能力逐步增强,经济效益持续攀升。

针对长期以来葡萄生产中存在的生产管理不规范、商品性差、效益偏低和包装、贮运不科学等问题,市里还组织有关专家和技术人员,在总结我市葡萄科技人员几十年试验、示范、推广经验的基础上,广泛征求各方意见,编写《乌海葡萄标准化生产、贮运技术规程》。这是我市首部葡萄生产、贮运技术标准,分为建园、生产管理、安全质量及包装与贮存标准4大部分、17个标准。其中,行业标准4个,地方标准13个。

与此同时,以内蒙古汉森酒业集团有限公司、乌海市云飞农业种养科技有限公司、乌海市阳光田宇农业科技发展有限责任公司、内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司等为代表的千亩以上的葡萄示范园、葡萄观赏采摘园、葡萄生态园渐成规模。一批以葡萄种植及贮藏保鲜、深加工等产业化项目,成为全市农业经济新的增长点。

酿成醇酒迎宾客

乌海葡萄扬美名

得天独厚的葡萄种植优势,也使我市的葡萄及葡萄酒品质誉满国内外,随之衍生出的葡萄酒文化更是势头强劲。

2008年,“乌海葡萄”取得全国首批农产品地理标志认定证书;2014年,汉森葡萄、葡萄酒通过欧盟有机双认证;2015年,“乌海葡萄”地理标志证明商标注册成功;2019年“乌海葡萄”入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌,同年乌海市被《中国葡萄优势区域发展规划》列为黄河中上游欧亚种葡萄优势栽培区,纳入中国13个特色葡萄酒产区;2020年2月,乌海葡萄产区被认定为第三批中国特色农产品优势区。

从2016年开始连续举办3届的中国·乌海“丝绸之路”世界沙漠葡萄酒文化节,更是让乌海葡萄名扬四海,从而,乌海也被确定为世界沙漠葡萄酒大赛永久举办地和国家区域性葡萄酒检测中心。随着国家“一带一路”建设的推进,沙漠葡萄酒也走向国际大舞台,来自中外的宾客品味香醇葡萄酒的同时,也用全新的眼光打量乌海这座美丽的城市。

如今,全市葡萄种植保有面积2.25万亩,涉及葡萄种苗培育、种植、加工、贮藏、流通、休闲农业等链上企业达46家,其中发展出葡萄酒加工企业4家,葡萄酒最大年生产能力达1.43万吨,居自治区同行业之首。

前不久,第11届内蒙古品牌大会又传来好消息,经专家组评估、内蒙古知名品牌认定委员会复核,“乌海葡萄”品牌价值29.32亿元,同比上升62.6%。

如今,“乌海葡萄”已经成为品牌响亮、特色优势明显、产业链条完整、带动农区居民增收致富的特色优势产业。伴随着城市转型,以葡萄为主题的文旅产业迎来新的发展机遇,全市先后建成农业休闲观光园30多处,年接待游客40多万人次,营业收入超亿元。葡萄产业早已不再是单纯的种植业,小葡萄已经串起了集葡萄酒品鉴、乡村旅游、民俗文化、生态观光、农事体验、特色民宿于一体的大产业、新模式。

这便是乌海葡萄及乌海的葡萄酒。

恰如古人诗云:紫乳青藤一架生,星编珠聚透晶莹。枝模锦绣堪帷幔,味比醍醐或玉羹。初酿云浆成琥珀,再尝甘露满杯觥。曾经也羡琵琶饮,马上吟哦千古名。

乌海日报社 | 2025-01-09 10:16:35

乌海日报社 | 2025-01-07 09:30:43

乌海日报社 | 2025-01-02 11:31:52

乌海日报社 | 2024-12-30 10:48:23