乌海日报

编辑:段继文

2022-09-08 09:34:44

【“两个打造” •激情岁月⑩】

千里山钢铁厂是我市首个大型炼铁企业,位于海勃湾东北部30公里处的千里沟口,新千铁路线终点。该厂筹建于1969年10月,隶属海勃湾市人民政府,时称海勃湾钢铁厂。1969年12月,自治区革委会决定建立千里山钢铁厂,将“海钢”筹备处并入“千钢”筹备处。1970年4月开始建厂,1971年7月投产。

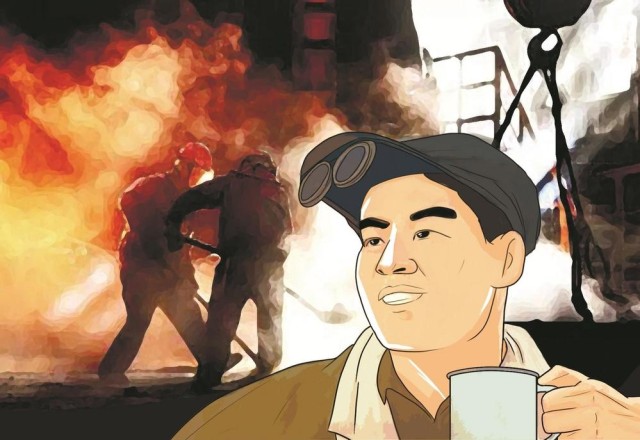

“千钢”的建设与发展,凝聚了一代人的青春,也让这段工业奇迹载入了史册。

山沟口建钢铁厂

据《乌海市志》记载,乌海市炼铁工业始于1958年“大炼钢铁”时期。当年在桌子山一带汇集伊盟数千民工,利用当地铁矿资源土法冶炼。由于缺乏专门技术人员和必要的生产设备,仅生产质量低劣的生铁283吨。同年10月,炼铁大军主力转向“夺煤大会战”,仅留少量人员继续从事炼铁生产,到1961年全部停产,累计生产生铁2397吨。

20世纪60年代末期,经自治区地质局208地质队勘探普查,探明千里山一线有着丰富的铁矿资源。

1969年10月,海勃湾市革委会决定在千里山兴建海勃湾钢铁厂,并抽调18名干部、37名工人着手筹建。

当年12月,自治区革委会决定,由自治区经委投资筹建千里山钢铁厂,并把“海钢”筹备处合并到“千钢”筹备处,开始千里山钢铁厂的筹建工作。

1970年2月,在内蒙古执行军管任务的原北京军区内蒙古前线指挥部决定,要在短期内把千里山钢铁厂建设成为“小而全”的特殊钢铁厂,使它与在海勃湾建设的内蒙古地方军工企业生产配套,并列为自治区10个重点建设项目之一,要求当年兴建,当年投产。同年4月成立“千里山钢铁厂建设指挥部”,由自治区生产建设指挥部副主任张鹏图兼任总指挥,自治区计委的扎来都和重工业厅的侯化邦为副总指挥。

“千钢”建厂之初,实行的是军事化管理。建设指挥部下设三个营,分别为高炉营、矿山营、机修营。高炉营负责炼铁,矿山营负责开采铁矿石,机修营负责设备的维护和修理。

而在当时,就千里山钢铁厂建厂选址还曾发生过一场大讨论。

按照当时“备战”“备荒”的要求,一部分人认为,钢铁厂应建在千里山的山沟里,而另一部分人则建议建在新地,因为那里取水方便,离包兰铁路较近,方便运输。经过再三考虑,钢铁厂最终选定建在千里沟口。

1970年4月,来自“呼钢”会战的职工、西北林建兵团四师的指战员、包头二冶及乌达矿务局的一部分干部和工人共计650多人,陆续汇集在千里山脚下,一场场轰轰烈烈的建设大会战就此展开。

勠力同心建“千钢”

先后参加过“呼钢”“包钢”建设的白云生因经验丰富,曾被任命为“千钢”高炉营营长。据他回忆,“千钢”建设时,从四面八方赶来的建设者,有钢铁厂和煤矿的技术工人,也有转业军人和兵团战士。他们斗酷暑、战严寒,在重重困难之下,一年之内便完成了“千钢”基础工程建设。

参加“千钢”建设的马风清和白云生曾回忆,初到千里山时,大家看着荒凉的大山、此起彼伏的沙丘和零星点缀的植物,心凉了半截。

那时“千钢”正在筹备,连像样的住处都没有。建设者在山坡上挖了大坑,上面用篱笆遮盖,抹上些泥,再用石头垒个门框,这样的地窝棚能住好几个人。吃水只能依靠山沟里的一眼泉。这眼泉不仅建设者要用,就连附近牧民家的牲畜也在这里饮水。

建设者不仅居住条件不好,吃的也一般。

当时,自治区政府要求先生产后生活,所以大家主要以兴建“千钢”为主,至于生活,则以吃饱为标准。

白云生在“千钢”建设工地吃的第一顿饭是水煮白菜和红薯面窝头。

当时的粮食大部分是红薯面、小米,蔬菜需要到海勃湾市调配。所谓的蔬菜也仅是土豆、白菜而已。后勤部虽有一辆大卡车,但要走4个多小时才能到海勃湾城区。因为还没有修路,出行十分困难,拉一趟菜也变得奢侈起来。

在“千钢”建设期间,为了保质保量、按时完成工作任务,白云生就连两个女儿同时生病住院也没有离开工地。

1971年,千里山钢铁厂建成投产之际,一批妇女同志也参与修筑新地至“千钢”的铁路专用线。由于当时的生产生活条件十分恶劣,妇女同志的吃住也只能在风沙地里。即便如此,建设者硬是肩扛担挑,将一根根铁轨、枕木运送到建设工地,修筑起这条长约12公里的铁路专用线。

而在当时,这种舍小家为大家、默默无闻、无私奉献的建设者比比皆是。他们用心血和汗水浇筑着“千钢”的建设,也见证了“千钢”的发展。

众人拾柴火焰高

1971年6月,第一座年产2.5万吨铸造生铁的55立方米高炉拔地而起。千里山钢铁厂也选定于1971年7月1日中国共产党成立50周年纪念日当天投产。

奋战了一年多,高炉能否在党的生日这天成功投产、炼出第一炉铁水,这是建设者最关心的事儿。白云生也深知自己肩上的责任重大。

那时的点火方式还很笨拙,要先在高炉里堆放好木材、焦炭,然后用烧红的铁棍引燃。当看到高炉点火成功,白云生忐忑的心终于有了一丝安慰。

从7月1日零时点火起,白云生和工友们就守在车间里,小心地“呵护”着千里山钢铁厂的第一个孩子——一号高炉。

很多人一夜都没合眼,守在高炉旁等待出铁水的那一刻。下午5时30分,当出铁口被打开,火红的铁水顺着铁水槽奔流而出时,现场一片欢腾,许多人都流下了激动的眼泪。

就此,作为建党献礼工程,千里山钢铁厂炼出了第一炉铁水,同时也标志着这座年产铸造生铁2.5万吨的企业正式建成投产。

1975年12月,55立方米的二号高炉投入生产,千里山钢铁厂的产能也有了大幅提升。

1984年,在改革开放简政放权的新形势下,千里山钢铁厂转为乌海市直属企业。第二年,乌海市为了提高铸造生铁的生产能力,对采、选、烧、炼以及多种经营进行了12个项目的技术改造,总投资3000多万元。

1985至1986年,千里山钢铁厂对当初的一号高炉进行改造性扩容大修,炉容由建炉初期的55立方米扩大到80立方米;1990年,又对二号高炉进行扩容,由原来的55立方米扩大到64立方米。两炉扩容后,形成了年产10万吨生铁的能力。

通过技术改造,从1985年起,千里山钢铁厂开始转亏为盈。1985至1993年,千里山钢铁厂累计生产生铁523756吨,实现利税4852.7万元。产品也由单一的铸造生铁发展到炼钢生铁、球磨铸造用生铁、铁矿石、石灰石、水泥等10多个品种。其中,千里山牌铸造生铁销往区内外80多个厂家,并出口到韩国,被评为自治区优质产品;千里山牌球磨铸造用铁被评为优质新产品,行销全国20多个省、市、自治区。

千里山钢铁厂建设与发展的历程,是乌海工业发展史的一个缩影。经过改革转制,如今,“千钢”这个名字已深深镌刻在史册中。但曾经,在这片荒芜土地上,建设者用激情和汗水创造的一个个从无到有、从小到大的工业奇迹,将永久地铭刻在人们心中。

(作者:赵荣/文 齐艳芳/绘图;编辑:段继文)

乌海日报社 | 2022-09-08 09:34:44

乌海日报社 | 2022-09-02 09:31:38

乌海日报社 | 2022-09-01 10:19:21

乌海日报社 | 2022-08-26 09:49:02