创作中的巩钊兰

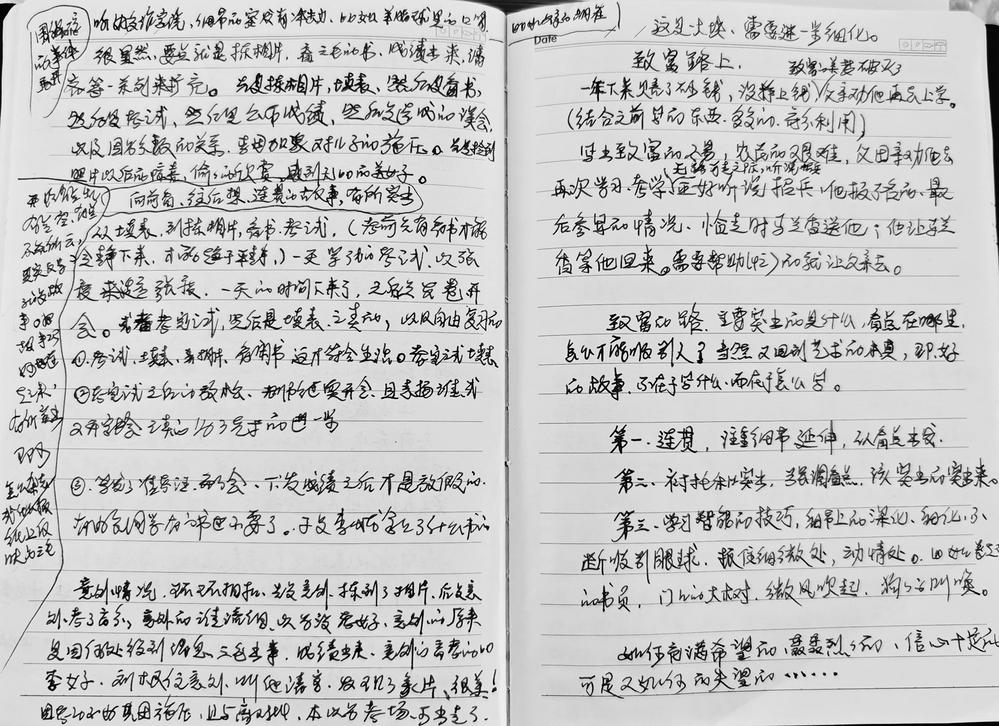

巩钊兰创作手稿

■乌海文化人 198

张文杰 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等诸多文化在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

记者见到作家巩钊兰时,他正伏在书桌前创作;窗外的寒风丝毫没有打扰他的写作热情;屋内整洁有序的陈设,无不透着主人对生活的热爱。这位从农村走出来的作家,如今已在文学创作的道路上坚守了几十年,他的人生轨迹,始终与那片养育他的土地紧密相连。在读过他创作的短篇小说《梦中的乌海湖》后,更让人坚信,优秀的文学作品不必依赖宏大的叙事,只要扎根生活、贴近人心,就能散发出真实、温暖的人性光辉。巩钊兰多次表示:“生活中的磨难与创作中的困难,都是出彩的铺垫,正是这些经历,让我在文学道路上不断前行,也让我的作品有了灵魂。”

在童年种下文学的种子

“我老家在农村,过去村里有个老汉,经常给我们一群孩子讲书,《薛刚反唐》《呼延庆打擂》这些民间故事,我从小就听。”巩钊兰1964年出生在包头市土默特右旗一个普通农村家庭,谈到童年岁月时,语气里充满怀念。他回忆说,这些有趣的故事,成了他们这代人最珍贵的童年记忆,“小时候一听这些故事就入迷,总想着这些故事里的人物是不是真的存在,他们的经历是不是真的发生过。”那些耳熟能详的民间故事,就像一颗颗种子,在巩钊兰幼小的心中扎下了文学的根。后来上了学,他接触到了鲁迅的作品和广播里听到的评书,这些长篇小说,更让他知道原来文学还能这样反映现实社会。“那时候我就琢磨着,能不能把咱们身边人的故事也写出来,让更多人知道我们这片土地上发生的故事。”巩钊兰说。

有趣的是,这位执着于文学创作的作家,在学生时代,语文成绩却屡屡“拖后腿”,成了他升学路上最大的障碍。“我高中时,其他科目成绩都不错,尤其是物理,每次考试都能考高分,可就是语文成绩上不去。现在想想也挺有意思的,别人喜欢文学,语文都能拿高分,我反而物理学得好。”巩钊兰笑着回忆,自己前后参加了四次高考,前三次都因为语文成绩不高而落榜,直到第四次,才考上了本溪冶金专科学校。高考失利的那些年,是母亲的包容与智慧给了他最坚强的支撑。“那时候农村人都觉得,考上大学才能跳出农门,我连续落榜,心里特别难受,也觉得对不起家里人。但老母亲从来没骂过我一句,也没给我任何压力,就跟我说考不上咱们就回来种地呗,没啥大不了的,种地的人那么多,要是没人种地,大家吃啥?”他说。

母亲朴实无华的话语,温暖了巩钊兰受挫的心灵,也让他在挫折中学会了从容与坚韧。“我兄弟姐妹六个,家里条件不算好,但母亲一辈子善良宽厚,从不打骂孩子。不管我们遇到什么困难,她都能以平和的心态去面对,还会开导我们。”巩钊兰说,母亲的宽厚不仅影响了他的性格,更成为他日后创作中重要的精神养分。这种源自家庭的温暖,也成了他对抗人生困境、滋养创作心灵的重要力量。

好题材来源于生活

1987年,巩钊兰从中专毕业后,被分配到包钢乌海矿业公司工作,从此与乌海这座城市结下了不解之缘。在矿上工作的日子里,他先后从事过采矿、培训、宣传、纪检等多个岗位的工作。这份工作经历,对巩钊兰而言,并非简单的过往,而是他创作生涯中宝贵的“素材库”。“矿上的工作很辛苦,也很复杂,每天要和不同性格的矿工打交道,要处理各种生产问题。那时候在工作和生活中我遇到过很多挫折,但正是这些经历,让我更深入地了解了基层工作者的生活状态和内心世界。”巩钊兰说,文学创作成为了他释放压力、抒发情感的重要方式,“那时候我就觉得,这种人生中的矛盾和挫折,回头一看都是好故事。”1997年,他完成了第一部以矿场生活为背景的小说《山外有天》,1999年正式出版。这部作品不仅凝聚了他对基层工人的深刻理解与共情,更标志着他在文学创作的道路上迈出了坚实的一步。

在巩钊兰的创作题材中,教育是他尤为关注的主题。“我们小时候,其实很多孩子是没有自由成长空间的。他们从小被父母寄予厚望,喜欢艺术或者文学的孩子,很难得到家庭的支持,反而会被认为是‘不务正业’。”他说,他曾在一部小说中塑造了一个少年形象。那个孩子善良上进,特别热爱文学与绘画,有很强的创作天赋。但他的母亲对他寄予了过高的期望,实行高压管教,把所有的时间都安排给了文化课补习,不允许他接触任何与学习无关的东西。后来孩子在生活中遇到了困难,又得不到母亲的理解和安慰,反而遭到了严厉的指责,最终因为无助和绝望,走向了令人惋惜的结局。

谈及这个角色的创作,巩钊兰的眼神中满是惋惜。他表示,这个故事的灵感,既源于对现实生活的观察,也源于他自身的成长体验。“我们小时候虽然物质条件差,但有很多自由成长的空间。春天去挖野菜,夏天去河里摸鱼,秋天去地里摘瓜,冬天就去滑冰。这些经历,让我们了解了自然,了解了生活的多面性,也培养了我们的观察力和想象力。现在的孩子,虽然生活条件好了,但却失去了这些宝贵的体验,很难真正感受到生活的乐趣。”他进一步解释道,“脱离了真实生活的滋养,无论是成长还是创作,都会失去鲜活的生命力。文学创作离不开生活,成长也同样离不开生活。一个没有经历过生活打磨、没有感受过生活温度的人,很难形成健全的人格。作为创作者,我其实很想让每个角色都有一个圆满的结局,毕竟谁都希望看到美好的事物。但现实往往很难圆满,很多时候,为了真实体现生活,只能让人物跟着现实走,让他们承受应该经历的挫折。”

“天无常态,地无常形,事无常成,人无常情。”这十六个字,是巩钊兰对现实生活的深刻感悟。“文学作品不能脱离现实,只有真实地反映生活中的问题,才能引起读者的共鸣,才能让作品具有现实意义。”巩钊兰总结道。如今,巩钊兰正在创作一部三十多万字的长篇小说,已经完成了三十多章,再有十来章就完稿了。写完这部长篇小说后,他还想把自己小时候听到的很多民间故事整理出来,“要不然那个时代的故事,就没有人知道了。”他说。

让细节体现人物的真实

谈及文学创作的技巧,巩钊兰有着自己的见解。他认为,文学创作的核心不在于你写了什么,而在于你怎么写。“很多人都觉得,创作就要写宏大的题材、离奇的故事,其实不然。平凡的生活中藏着真实的人性,普通的故事里也有深刻的道理,关键在于你如何去挖掘、如何去表达。”他以《三国演义》中的经典情节为例,“《三国演义》里曹操刺董卓,这个故事本身很简单,要是平铺直叙地说‘曹操受王允之托,去相府刺杀董卓,结果失败了’,就会很平淡,没有吸引力。罗贯中没有这么写,他先写王允寿宴上,众大臣因为董卓专权而痛哭流涕,气氛压抑到了极点,然后曹操却突然抚掌大笑,说‘满朝公卿,夜哭到明,明哭到夜,还能哭死董卓否?’通过这种鲜明的对比,一下子就把曹操的胆识和谋略凸显了出来,人物性格就立起来了。”他说。

巩钊兰尤其推崇莫泊桑的小说,他说:“就像《羊脂球》里,作家并没有直接描写普法战争的激烈战况,也没有刻意渲染战争的残酷,而是通过一群不同身份、不同阶层的人在逃难途中的表现,展现了战争背景下人性的复杂。”在他看来,好的小说不需要追求华丽的辞藻和离奇的情节,而是要在特定的历史背景下,细腻地刻画人物的心理与生活态度,用简单、朴实的语言展现深刻的人性。

他还透露,自己有个坚持了几十年的习惯——搜集创作素材。“从年轻时开始,我就喜欢搜集各种有用的素材。报纸上看到好的故事、有意思的新闻,我都会剪下来贴在笔记本上。我订的各种期刊读物,里面的好文章、好段落,我都会记下来。”巩钊兰说,这些素材五花八门,在别人眼中就是“乱七八糟”的故事,但只要能用起来,就是好素材。“人家的情节设定有时候咱们想不到,借鉴过来用到合适的位置,能让自己的作品更出彩。每一份素材都可能成为作品的亮点,每一次借鉴都是为了让表达更精准。”他说。

对于年轻的文学爱好者,巩钊兰也给出了真诚的建议:“首先要多看好书,尤其是经典名著。经典之所以是经典,是因为它们经过了时间的考验,有着深刻的思想内涵和高超的艺术技巧。其次要积累生活素材,文学源于生活,没有丰富的生活体验,写出来的作品就会空洞无物。要多观察身边的人和事,多体验不同的生活,把生活中的感悟记录下来。还贵在坚持,文学创作是一条漫长而艰辛的道路,稍微一放弃就走不通了。不管遇到什么困难,都要坚持自己的梦想,坚持写作。”

他还表示,文学创作虽然是一件孤独的事,但这种孤独并非孤单,而是内心的坚守。“搞文学的人确实需要静下心来,沉浸到自己的内心世界和创作中,这就需要忍受孤独。但这种孤独是有意义的,它能让你更专注地思考,更敏锐地感知生活。在快节奏的现代社会,人们越来越难静下心来阅读和创作,很多人觉得文学已经过时了。但我始终相信,文学的力量永远不会消失。好的文学作品依然能够温暖人心、照亮时代。”巩钊兰说。

人物小传

巩钊兰,内蒙古作家协会会员,先后发表中、短篇小说多篇。

1999年,出版长篇小说《山外有天》。

2000年,在文学期刊《草原》发表短篇小说《一件T恤衫》。

2001年,创作短篇小说《人类的朋友》。

2009年,创作中篇小说《亮亮》。

2025年,创作短篇小说《梦中的乌海湖》。