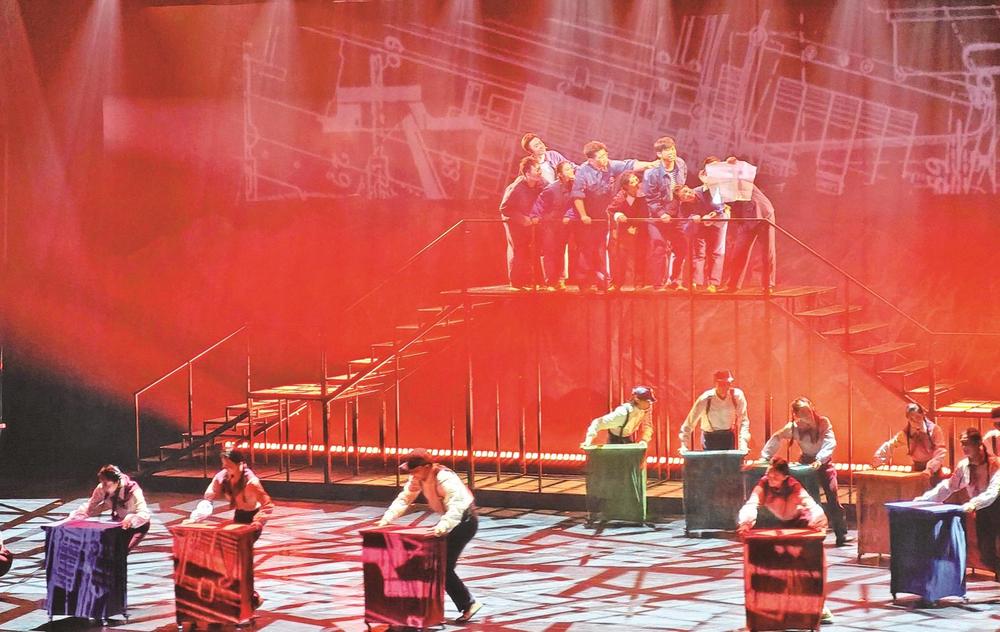

◀剧照《勇于创新》

剧照《艰苦创业》

▶幕后工作人员

▶候场情景

张文杰 文/图

11月19日、20日,乌海乌兰牧骑创排的歌舞剧《三线印记》在当代中国书法艺术馆精彩上演。在一段段精彩的表演中,“六五四”地区“小三线”建设历史,在观众眼前缓缓铺展。这部承载着城市记忆的歌舞剧,并非一次简单的艺术创作,而是主创团队与先辈的深情对话。从一本红色笔记本的灵感萌发,到沉浸式实景演出的初步尝试,再到专业剧场版的精心打磨,《三线印记》的每一个创作细节都是一段舞台故事。它不仅是一场打动人心的艺术盛宴,更是一座连接过去与未来的精神桥梁,让“三线精神”在当代社会焕发出新的生命力。

艺术创作从来没有捷径

优秀的作品都离不开真实历史的根基。歌舞剧《三线印记》的创作初心,藏在一本承载着岁月温度的红色笔记本里。总导演团队成员王芳的母亲,是一位投身“小三线”建设的老职工,这本与王芳同龄的笔记本,是老人当年严谨工作的无声见证。王芳说:“这个笔记本上工整的字迹与被小心翼翼撕掉的半页纸,让我充满好奇。后来跟张宁导演聊起这个故事时,他也很感兴趣,于是我们就开始了构思。”“我母亲将笔记本交给我的时候,还特意问了一句‘不会泄密吧’。”王芳激动地说,这句朴实无华的叮嘱,蕴含着老一辈“小三线”建设者对那段岁月的珍视,更承载着他们埋在心底的责任与担当。

其实,主创团队与三线题材的缘分早已开启。总导演张宁说:“2023年,我们在内蒙古第一通用机械厂厂区原址推出了《三线印记》沉浸式歌舞剧,收获了观众的广泛好评与诸多宝贵反馈。为了让更多观众能够感受‘三线精神’的力量,2024年,团队下定决心对剧本进行重新梳理与全面提升,将这部扎根本土的作品,搬上更专业的剧场舞台。”

在采风过程中,主创团队如同进入一座历史宝藏库,每一次挖掘都有新的收获。编剧温都斯说:“无论是五湖四海的年轻人响应号召奔赴边疆的故事,还是齐心协力完成弹道测试的执着,都足以打动人心。如何在有限篇幅内,既完整展现历史的厚重底蕴,又让观众产生强烈的情感共鸣,成了创作初期面临的最大难题。”

艺术创作从来没有捷径,《三线印记》的创排之路同样如此。“最大的困难就是舍不得放弃任何一个故事。‘小三线’建设的每个阶段都充满了力量,从建设者们告别亲人奔赴戈壁,到在荒滩上建起一座座工厂;从军转民时期的艰难转型,到建起纪念馆传承红色记忆,这些故事都值得被人们铭记。然而,歌舞剧的篇幅和舞台容量有限,不可能面面俱到。经过无数次的激烈讨论与反复权衡,团队最终决定聚焦在拓荒、坚守、转型三个关键时期。”张宁解释说。

让艺术在实践中升华

记者在采访中了解到,这部剧仅靠29名演员完成,他们也是乌海乌兰牧骑的队员。张宁说:“演员们不仅需要在不同时期的角色之间快速切换,还要兼顾歌舞表演的专业性。29个人要撑起一部重大题材的歌舞剧,一开始我们心里也没底。”负责舞蹈编导的刘星说:“尤其是‘弹道测试’这一幕,剧本中仅有简单的名称提示,没有具体的内容参考。为了呈现出最佳效果,团队经过反复探讨与试验,采用虚实结合的编舞方式,将年轻人与时间赛跑等意象融入舞蹈,最终呈现出极具视觉冲击力的舞台效果,让观众仿佛置身于紧张激烈的测试现场。”

担任主演之一的邱双是位“85后”演员,对那段艰苦卓绝的历史缺乏直接印象,但当她接触到《三线印记》这个作品时,便被其中的精神力量深深吸引。她说:“为了演好角色,我查阅了大量关于‘小三线’建设的历史资料,也走访了许多当年参与建设的老人,仔细听他们讲述那段充满热血与奉献的岁月。”在深入了解的过程中,邱双被那个时代里人们无私奉献、艰苦奋斗的精神深深打动。

在舞台上,邱双扮演的青年林大妮,扎着利落的马尾辫,眼神中透着坚定与憧憬,面对恶劣的自然环境和匮乏的物资,与工友们相互扶持,将“小三线”建设者团结协作的精神展现得淋漓尽致。邱双说:“当看到曾经在‘六五四’地区生活工作过的老职工们在看演出时流下了眼泪,我感到自己的努力没有白费。”

戏剧是一门综合艺术,不仅要求演员要有声、台、形、表的功底,更需要化、服、道、效的衬托。歌舞剧作曲田芳说:“音乐创作中,我们既考虑保留鲜明的时代印记,又兼顾当代观众的审美需求,让旋律既有历史的厚重感,又不失活力。”她还说道:“在了解故事的背景后,我经常创作到深夜,有时情绪压抑,也很多次因为心情激动而无法继续创作。尤其是剧中林大妮师傅牺牲场景的配乐,反复打磨了很久才确定下来。最终我们没有采用激昂悲壮的旋律,而是以轻缓却深情的曲调,传递出跨越生死的家国情怀,反而更具打动人心的力量。”

“我们不想做一部传统的历史剧,而是希望用年轻人的视角,让‘三线精神’被更多人看见。”张宁说,作为年轻的创作团队,他们深知当代年轻人对三线历史的陌生与疏离,因此在艺术呈现上,通过一系列创新手法,让这部红色题材作品焕发出青春活力。“在叙事方式上,我们大胆摒弃了传统的线性叙事,采用现代剧场常用的闪回、虚实交织等手法,让过去与现在展开跨越时空的对话,极大地增强了故事的层次感与感染力。我们希望观众不是在看历史,而是在感受历史。”编剧温都斯解释道,“该剧通过三个女性角色的回忆与经历,让观众跟随角色的视角,走进那个激情燃烧的岁月,与先辈们产生强烈的情感共鸣。同时,剧中语言通俗易懂,避免了晦涩生硬的表达,让不同年龄段的观众都能轻松理解剧情。”

跨越时代的情感记忆

演出的成功,让《三线印记》创作团队更加坚定了创新的方向。张宁说,演出一开始,原本有些嘈杂的观众席瞬间安静下来,所有人都被剧情深深吸引,沉浸在那段波澜壮阔的历史之中。当演员们唱响《我家就在黄河边上》时,熟悉的旋律搭配真挚的情感,让不少观众热泪盈眶。看到观众被打动,他们所有的辛苦都值了。

一部优秀的文艺作品,不仅能够打动人心,更能够引发广泛的社会共鸣。《三线印记》的上演,在乌海掀起了一股追忆“小三线”历史的热潮。无论是亲身参与过“六五四”地区“小三线”建设的建设者,还是听着父辈故事长大的人们,都在这部剧里找到了情感的寄托与精神的归宿。

对于当年参与“小三线”建设的老职工而言,舞台上的每一个场景,都是他们青春岁月的真实再现。今年75岁的李宝华是当年“小三线”建设的亲历者。观看演出时,舞台上建设者们从五湖四海会聚而来,在戈壁上开荒建厂,用书信传递思念,团结协作搞研究的场景,让他仿佛又回到了半个多世纪前。“1965年4月,我刚刚15岁,就跟随父母从呼和浩特来到乌海。一下车,就蒙了,到处是戈壁滩,刮起风来眼睛都睁不开,吃的是掺着沙子的窝头,住的是临时搭建的土坯房。”李宝华的思绪仿佛又飘回到了那个艰苦卓绝的年代,“我们这批人,心里就一个想法,只要国家需要,再苦再难也要上!那时候没有房,我们就自己盖,没有路,我们就自己修。”

市民陈虹的父母1965年10月从重庆来到乌海,一转眼60年过去了。看着舞台上演员用深情的歌舞再现“小三线”建设者的奋斗历程,陈虹也想起了自己的童年。“我印象最深的是,乌海的冬天特别冷,父亲每天天不亮就去车间,很晚才回来。”陈虹说,“我母亲是厂里的质检员,她常说,我们这些‘小三线’二代,都是听着机器声长大的。”这部剧让她更加深刻地理解了父母当年的选择,也更加珍视如今来之不易的幸福生活。

作为最后一批“六五四”地区“小三线”的职工,陈琪为了观看这次演出,专门找出了珍藏多年的老照片。照片上记录的是20世纪60年代人们建设“小三线”的场景。“从小就听父母讲三线建设的故事,他们艰苦奋斗的精神一直影响着我。我今天特意把上小学的儿子也带到了演出现场,希望孩子能知道,今天的乌海,是几辈人奋斗建设的结果,更要让他们传承这份精神,热爱家乡、建设家乡。”陈琪说。

多方联动打造红色文化IP

歌舞剧《三线印记》是我市深挖红色资源打造的重点项目,其成功同样离不开多方的协调配合。市文体旅游广电局艺术与交流合作科科长王晶晶说:“在工作推进中,我们定期调度剧目创排进度,组织市区宣传、文旅、文联等部门及相关专家、老职工对剧目进行审看,推动创作排练与修改完善同步进行,构建起‘文旅牵头、多方联动’的工作格局。同时在创排过程中,我们得到了自治区文旅厅、内蒙古艺术剧院的大力支持,为剧目创作的历史厚度与艺术高度奠定了扎实基础。”

《三线印记》的成功,不仅是一部优秀文艺作品的精彩呈现,更对乌海的文化传承与文旅发展产生了深远影响。王晶晶表示:“此次演出特别邀请了中国三线建设研究会、自治区相关部门领导和专家学者,各级媒体记者、劳动模范、道德模范、身边好人以及为乌海‘小三线’建设作出贡献的老职工及亲属现场观看,惠及现场观众2000余人。在奔腾融媒、内蒙古文旅、乌海新闻等近10家平台,发布稿件、评论60余篇,总浏览量达5万余次。该剧目致敬篇、全景式沉浸版先后入选第一批内蒙古自治区重点培育旅游演艺精品项目、自治区舞台艺术精品工程项目。”

从文化传承层面来看,该剧目以乌海“六五四”“小三线”建设历史为蓝本,深度融合红色文化与黄河文化,讲述了建设者们家国同心、扎根北疆的感人故事。王晶晶说:“此前的沉浸式全景歌舞剧在内蒙古第一通用机械厂旧址演出,体验感与参与感强,但演出需在原址实景进行。剧场版的推出,具有更强的观赏性和传播性,经过进一步打磨提升,可通过展演、巡演等方式,将乌海的红色文化、军工文化推广到自治区乃至全国,打造成为极具影响力的乌海红色文化IP。”

在我市“小三线”建设主题文化研讨交流会暨歌舞剧《三线印记》座谈会上,专家们对这部剧给予了高度评价。阜阳师范大学音乐舞蹈学院教授、中国三线建设研究会理事苏世奇指出,当前正值三线建设题材文艺创作的黄金时期,《三线印记》作为首部聚焦内蒙古三线建设的歌舞剧,填补了该题材在歌舞剧领域的空白。同时他期待,经过继续优化提升后的《三线印记》,能成为乌海城市文化转型升级的重要契机,联动多元艺术形态,串联文旅融合与研学教育,擦亮乌海城市文化名片,将红色文化资源转化为文旅发展优势。

对于《三线印记》的未来,王晶晶表示:“我们将在进一步打磨提升剧目的基础上,通过构建立体宣传格局,借助主流媒体与新媒体矩阵提升剧目影响力;开展分层巡演,走进校园、企业,实现区内外交流互鉴;积极参加各类艺术赛事,把剧目推向更广阔的舞台;探索打造‘观演+研学+文创+工业遗产体验’的文旅融合业态,开展常态化驻场演出,尝试在旅游旺季推出实景演出,形成‘白天观景、夜间赏剧’的全时段旅游体验。”