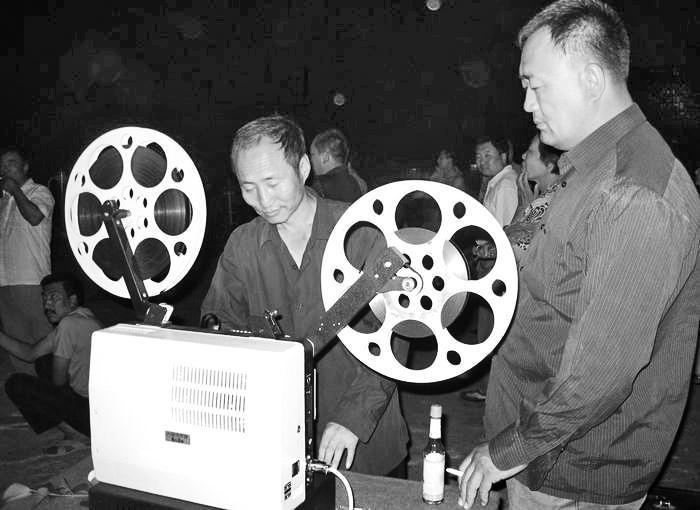

乌达矿区电影放映员工作中。(郝士海提供)

2007年 7月,海勃湾区海达社区党员为居民放映电影。(资料图片)

现代化影院中的先进放映设备。(赵荣 摄)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、“一通厂”、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

露天电影,既是一场流动的银幕盛宴,又是与群众连接的情感纽带,串联起几代人的青春与记忆。

“我成长的那个年代,文化生活贫瘠,放电影是翘首以盼的盛事。矿上的电影放映日,是刻在童年记忆里最亮的光。”市民赵月娥回忆,人们口口相传得知放电影的时间,便早早吃过晚饭,天一擦黑,就拿着板凳急奔放映场地,想要占个最佳观影位,脚步慢的就找块石头坐下。如果去得稍晚些,只能站在黑压压的人群后面,哪怕踮着脚只能看到屏幕上的零星半点,也要听听电影的声音。

市民郝士海回忆,笨重的放映机、卷盘电影胶片和一块雪白的银幕以及一个露天场所,就是当年放电影的场景。放映员手脚麻利地拉起银幕,用竹竿固定在俱乐部的外墙上,银幕在暮色中渐渐撑开,像一块巨大的画布,等待着故事铺展。放映机“哒哒哒”的转动声响起时,广场上瞬间安静下来,上千双眼睛齐刷刷地投向那块银幕,连哭闹的孩童都被光影吸引,乖乖依偎在大人怀里。《地道战》《地雷战》《闪闪的红星》……这些电影在那个文化生活匮乏的年代陪伴了无数人。

放映中途,总会有小插曲。有时胶片卡住,银幕上的画面突然定格,人群中会响起一阵善意的哄笑,孩子们趁机跑去找小伙伴分享零食;有时突降小雨,大人们会撑起雨伞继续看,孩子们则躲在父母的衣角下,任凭雨水打湿裤脚,眼睛却始终离不开银幕。

电影散场时,已是深夜。矿灯在黑暗中连成一串,像星星落在地面,人们边走边讨论着电影里的情节,孩子们还在模仿着战士的动作,耳边是邻里间的谈笑风生,鼻尖萦绕着煤屑与泥土的气息。那一刻,矿区的夜晚格外温暖,那些银幕上的故事,连同露天放映的时光,一起刻进了岁月的深处。

如今,露天电影已被精致的影院取代,每当看到熟悉的胶片、哒哒响的放映机,那艰苦奋斗的岁月已然成为你我生命中最珍贵的回忆。