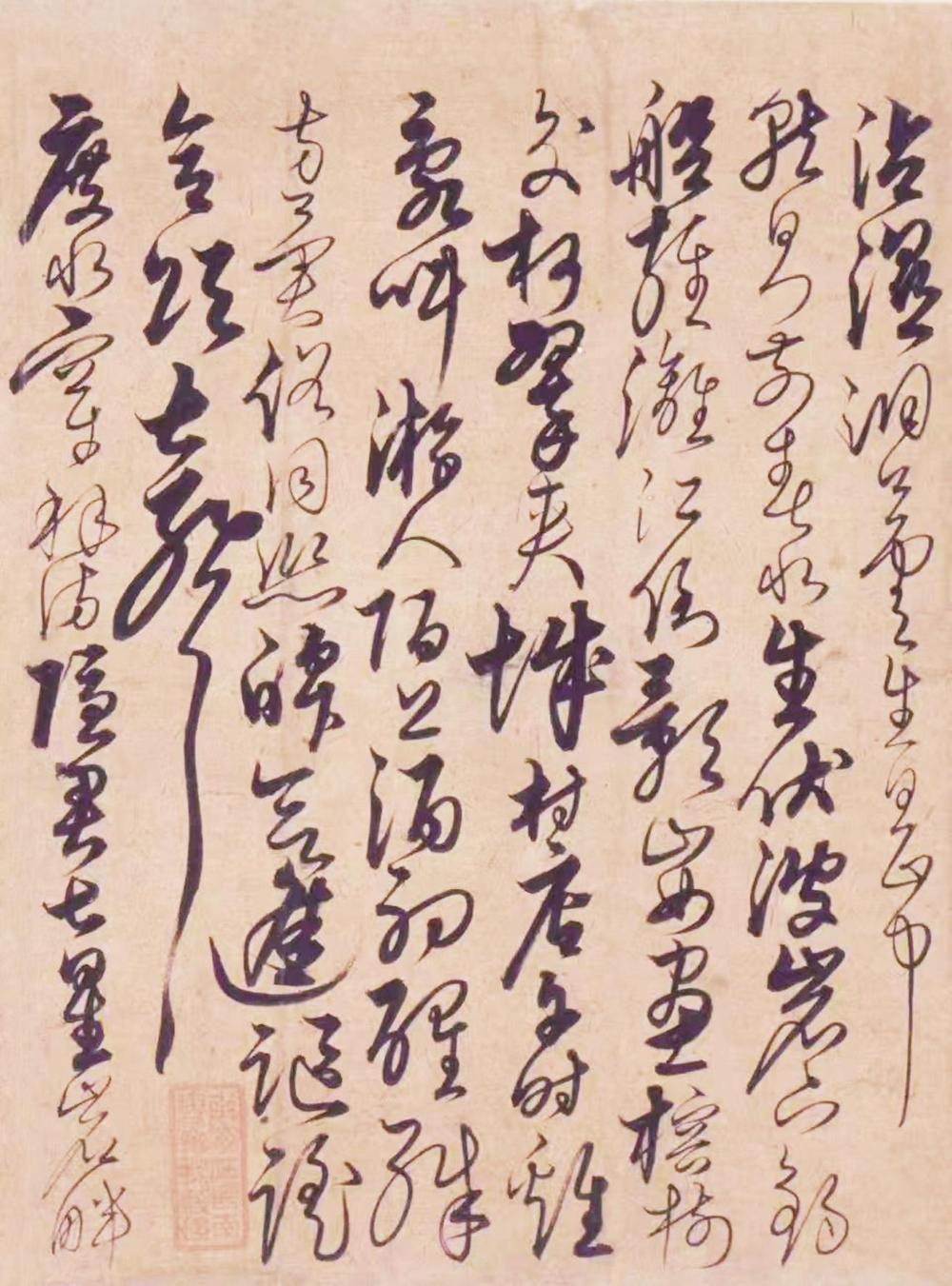

《游七星岩诗》局部(草书)

为了重新树立书法的主流审美标准,以“中和之美”为旨归的书法美学特征开始为时人不断强调。回溯历史,每每在某个时期出现一种较为激进、偏欹的美学实践与理论主张时,隐于深厚传统之内的中和之力就会迅速发挥作用,借由复古、纠偏、立法等主张快速减缓文艺发展方向与传统轨道的偏离。这种文化演进方式更多的是以“中和”的方式缓和文艺变革的剧烈程度,起到反思与扬弃的作用,并将新的经验纳入民族文化发展与美学思想的新的传统之中。在明代书法文论之中,对书法中“法”的强调让人们看到了这种中和力量的具体作用。

明代文学家、书法家解缙著有《文毅集》《春雨杂述》等。《春雨杂述》为解缙在书论方面的代表成果,其内容涵盖“学书法”“草书评”“评书”“学书详说”“学书传授”等篇章。

解缙对前人法度的重视首先体现在《春雨杂述》的开篇,他在“学书法”中以张芝、钟繇、赵孟頫、康里巎巎等书法大家勤习书法的典故说明历代学书的门径都离不开对古人的勤奋学习。“学书之法,非口传心授不得其精”,是解缙对书法师承重要性的强调,同时,他也指出同代人的指点与讲授同样是必可不少的。这都体现了解缙的书学主张,即书法艺术应当是在完整有序的传承系统中加以梳理、继承与发展,应当在书法历史不断演进的基础上形成自身的书风与书学。

基于这种观念,解缙在“学书详说”一章中,以“书肇于庖牺,笔墨纸砚皆世古用,后世异其制尔”起始,详细地阐述了书法要素中“执笔”“用笔”的津要。比如,关于执笔之法:“执之法,虚圆正紧,又曰浅而坚,谓拨镫,令其和畅,勿使拘挛。真书去毫端二寸,行三寸,草四寸。挚三分而一分着纸,势则有馀;挚一分而三分着纸,势则不足。此其要也。”

该章节通过一系列复杂而精到的白描、借喻和对比,试图将书法用笔在毫厘锋颖之间的万千气象一一呈现,不仅备述了用笔的顿挫垂缩、虚实顺逆,而且强调了笔势的变化与力度的关联,也涉及字体的疏密收纵等结构的问题。由此不难体会,解缙对古人书法的临习与体悟并非仅仅强调形式上的继承,而是真正做到他反复强调的得其精髓。他对“法”的强调也显然区别于对字体规范性的僵化临摹,而更接近于探求心、手、笔的运动与所产生的书写效果之间的特定规律,即尝试将看似枯燥的技法与灵动、布局变化的书法之美联系、对应起来。

更能体现《春雨杂述》“学书详说”一章独特美学价值的部分是此后两句内容:“喜而舒之,如见佳丽,如远行客过故乡,发其怡;怒而夺激之,如抚剑戟,操戈矛,介万骑而驰之也,发其壮。哀而思也,低回戚促,登高吊古,慨然叹息之声;乐而融之,而梦华胥之游,听钧天之乐,与其箪瓢陋巷之乐之意也。”

他将主体的情感表达与美感的表现,以情境化的描写加以喻指。“喜”“怒”“哀”“乐”的丰富情绪在笔墨运筹中被“舒之”“激之”“思之”“融之”,潜化为或舒展、或雄壮、或低回、或自在的美的体会。这段文字呈现了解缙在深受“馆阁体”书风及其思想影响之外,同样密切关注主观情感对书法影响的一面。借此也得以管窥解缙对“古法”理解的多面性与丰富性。

(转载自《中国文化报》)