◀自治区十五运举重教练员、运动员留影。 (市体育中学提供)

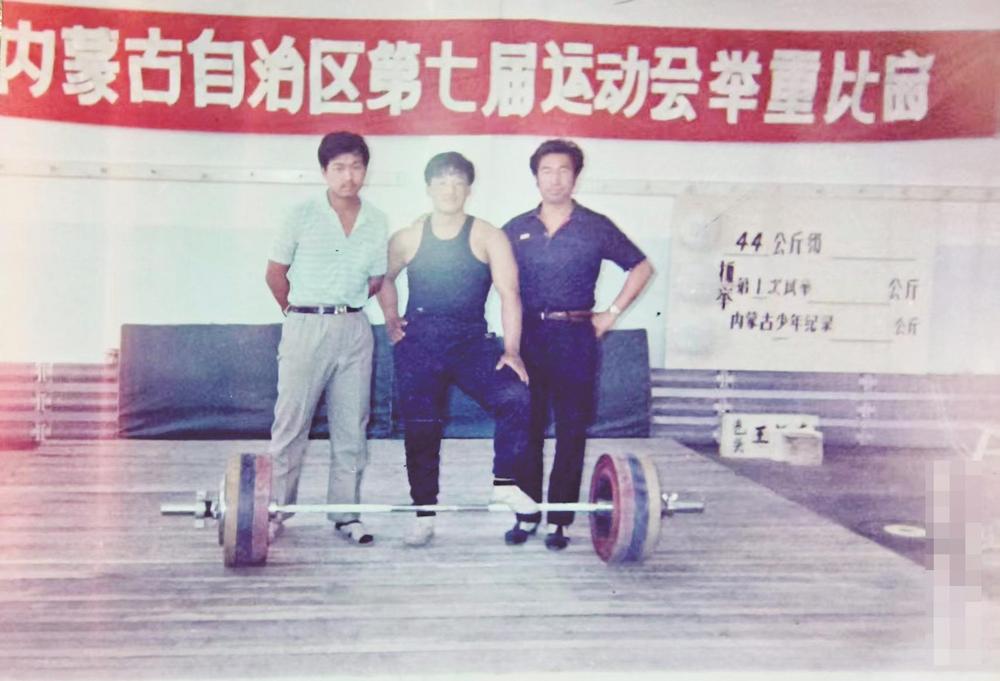

▼自治区七运会举重比赛现场,教练员杨志刚、运动员赵静军合影。 (市体育中学提供)

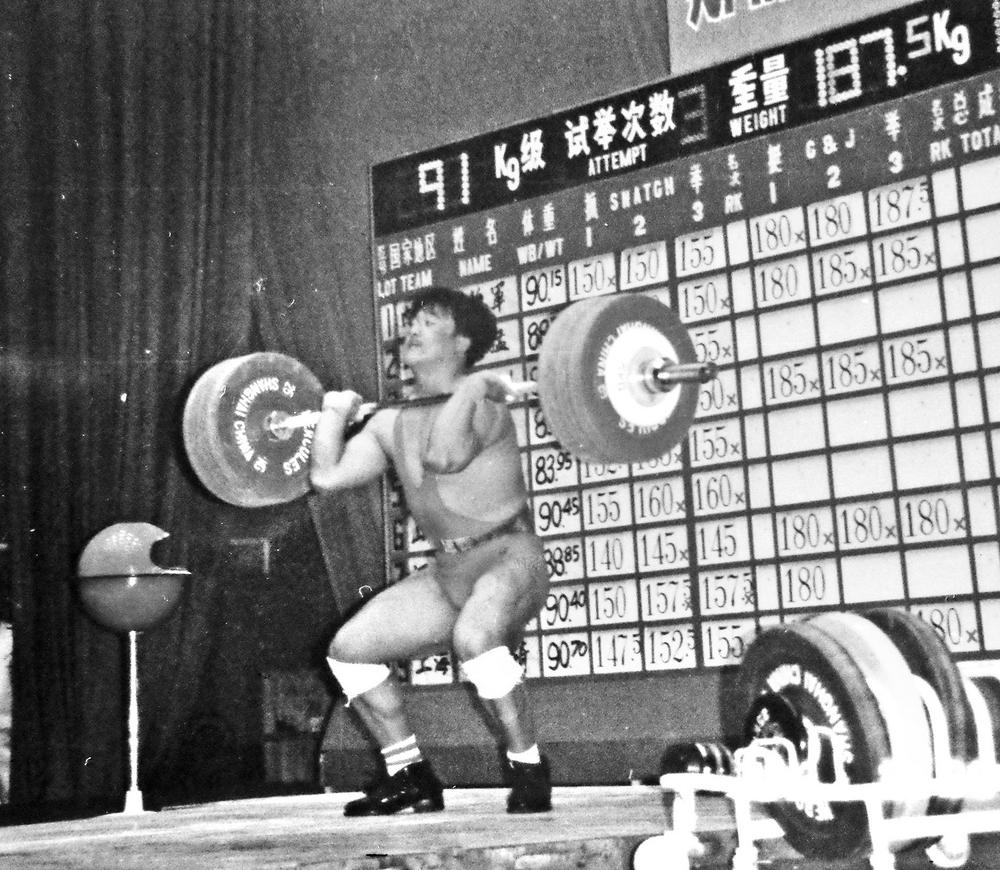

1996年,赵静军参加全国举重锦标赛。(董子平提供)

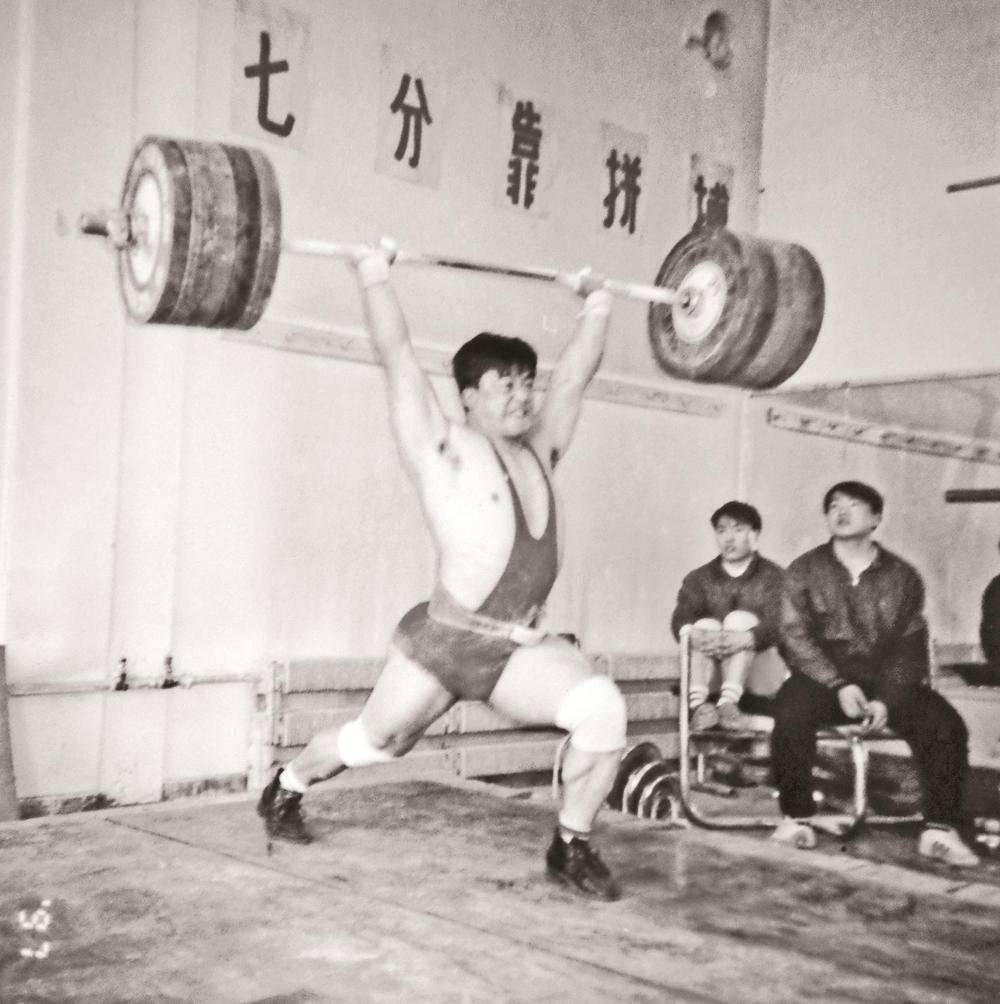

1997年,赵静军参加中国和蒙古国举重对抗赛,获99公斤级冠军。 (董子平提供)

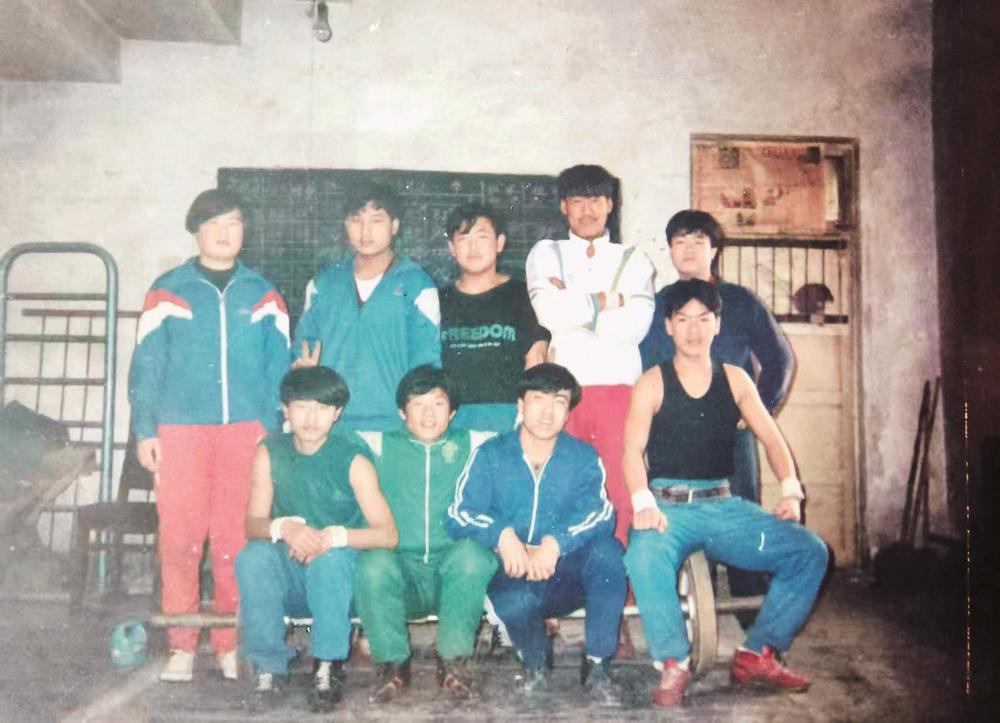

市体育中学举重队员合影(后排右二为高志宇)。 (市体育中学提供)

本报记者 赵荣

1988年,乌海市体育中学举重项目在“摸石过河”中起步,这支队伍便以拼搏为笔、温情为墨,书写着代代接续的故事。杨志刚从篮球教练跨界转型,请外援教基础动作;高志宇从懵懂队员成长为“最年轻教练”,春节带队员挤宾馆只为坚持训练;赵静军带着母校师长的“饭菜关怀”征战赛场。数十年间,杠铃的冰凉与师生的脉脉温情交织,让乌海举重项目从蹒跚探索走向成熟,成为内蒙古举重项目领域的重要力量,用代代相传的坚守,扛起了属于他们的“力量担当”。

摸石过河 全力以赴步步向前

市体育中学成立之初仅开设篮球和田径(含短跑、中长跑、竞走、跳跃、投掷)两个专业项目,后陆续增加了举重和射击。

举重项目最早的教练中就有从篮球教练转型的杨志刚。据他回忆,1988年前后,恰逢篮球、排球、足球“三大球”项目调整,依照相关文件,全区12个盟市的体育学校均不再招收“三大球”新生。曾执教篮球的他转型成为举重教练。“当时我们连举重的技巧和规则都不懂,咋能当教练?”杨志刚坦言,市体委领导的一句“学校也是头一次开办这个项目,试一试总能行”给了他们信心。两人分工明确,一人带男队,一人带女队,从零开始,边学边教。

为了补上专业短板,学校先从包头请来举重教练授课,后经该教练推荐找到曾是举重运动员的水泥厂篮球队员王志强。在王志强的指导下,学校举重队的学生这才学会了举重的基本动作和发力要领。与此同时,杨志刚等教练赴北京什刹海体育运动学校进行了三个月的培训,合格后正式上岗。

现任市体育中学举重队教练高志宇的举重生涯,也开始于这段摸索的时期。高志宇小学毕业时,市体育中学到海勃湾区第五小学招生,懵懂的他举手便报了名,熬过学校为期一个月的测试训练,成为举重队的一员。

“那时候,学校是平房,冬天每天早上五点半就得去教室生炉子,6点准时出操。上午学习文化课,下午全身心投入训练。举重馆条件简陋,冬天冷得像冰窖,手一碰到杠铃冻得刺骨,可没有一个队员喊苦。”高志宇回忆,他们不光跟着教练练,学校还组织队伍到外地培训。他们靠着从自治区培训班学来的训练法子,一点一点琢磨技术,举重水平从而得到稳步提高。

凭借着这股韧劲,高志宇在赛场崭露头角:1991年起连续四年拿下91公斤级三项冠军,后在自治区八运会上打破由自己保持的纪录,创下抓举115公斤、挺举135公斤、总成绩第一的佳绩;1993年在福建龙岩举办的全国少年举重锦标赛上,他又获得91公斤级第三名,创下当时市体育中学举重项目的全国最好成绩。

十余年里,乌海举重队先后征战自治区举重比赛、自治区第十届运动会举重比赛、全区青少年举重比赛等赛事,涌现出侍启龙、陈轶、刘旺等一批优秀运动员。据统计,共有28人86次斩获不同组别、级别赛事的单项或总成绩前三名,其中16人40余次夺冠,5人8次打破自治区纪录,同时还向自治区体工三大队等高水平队伍输送了多名优秀运动员。

投身举重 脉脉温情系乌海

每一次杠铃的起落,都牵动着对乌海的深情;每一滴拼搏的汗水,都融入了这座城市的血脉。当热爱举重的赤子之心与乌海的热土相遇,便碰撞出超越胜负的动人故事。

自治区举重队教练赵静军,正是乌海市体育中学走出的优秀运动员。他从小力气惊人,十五六岁时已是村子里的“大力士”,成年人都难敌其掰手腕的力道。中学时,他被体育老师选入校体育队,专攻铅球、铁饼等力量型项目。1988年,赵静军从巴彦淖尔市来到乌海市体育中学举重队受训。“虽然只在这里待了两年,但那份眷恋和归属感,至今没法用语言表达。”赵静军说。

在他记忆里,学校的教练待学生如亲生的孩子,不仅学习上严格要求,在生活中更是关怀备至。举重队员运动量极大,即便学校伙食已属高标准,但仍难满足需求,尤其家在外地的队员,很少有机会“补充能量”。于是,教练们常常以“家里有活儿要帮忙”为借口,周末带队员回家改善伙食;食堂的师傅也格外照顾饭量惊人的赵静军,每次打饭都多盛几勺。最让他难忘的是,一次外出参赛,每天4元的伙食补助根本不够吃,教练老师便自掏腰包,让队员们吃饱吃好。

就是这份温情化作的动力,令赵静军在赛场屡创佳绩,1989年包揽自治区青少年举重比赛82.5公斤级抓举、挺举、总成绩三项冠军,1990年成功卫冕。赵静军凭借这些优异的成绩被选入自治区体工三大队,成为自治区内赛事的“常胜将军”,还夺得1994年福州中韩青年举重对抗赛91公斤级冠军、1995年南宁全国举重锦标赛91公斤级抓举银牌与总成绩第五名。

2002年,赵静军转型为自治区举重队教练,不仅培养出了多名优秀运动员,还从乌海选拔人才,刘旺就是其中之一。在他的指导下,刘旺先后在2008年、2009年全国青年举重锦标赛中获其所在级别抓举、挺举、总成绩的三枚铜牌。

培养人才 接续乌海举重力量

从赛场佳绩到后备力量储备,乌海举重的每一步前行,都离不开对人才的深耕细作。

1996年,19岁的高志宇从市体育中学毕业,选择留校执教。彼时,他已是小有名气的举重选手。多所盟市体校向他抛出橄榄枝,但他坦言:“乌海体校是培育我的沃土,我没有理由在学校需要的时候离开。我就想用自己的专业知识,为家乡培养更多举重人才,替父老乡亲争光。”恰逢当时举重教练转任篮球教练,高志宇便顺理成章接过接力棒,成为举重队教练(兼任队员),也是市体育中学史上最年轻的教练。

执教生涯中,高志宇从未停止精进:1998年,他以运动员的身份在自治区九运会上打破自治区青年组纪录;2002年,他带领队伍在自治区十运会上斩获2金、2铜。

随着教育发展对教练员能力要求提高,高志宇又报考北京师范大学体育教育专业(成人业余)。毕业后,他全身心投入队伍建设,挑选十余名吃苦耐劳的学生补充力量,队伍规模最大时达21人(15男6女)。

2010年,自治区十二运由乌海市承办,为圆满完成参赛任务,举重队从2008年起连续两年满负荷训练。2009年春节,高志宇申请春节不放假,却面临吃住难题:他在学校附近找到一家宾馆,讨价还价将一天120元的标间砍到80元,为节省支出,四人挤一间,床位不够,就打地铺;吃饭则拜托朋友每天送几大桶热饭。除夕当天,他还和队员一起买年货,在宾馆过了个特殊的年。而这份付出也终有了回报——自治区十二运上,市体育中学举重队不仅夺得首日两块金牌,运动员郑芙蓉还打破自治区女子53公斤级抓举、挺举和总成绩三项纪录,最终狂揽7金5银5铜,打破13项自治区纪录。

此后多年,高志宇带领队伍持续创造佳绩:2022年自治区青少年锦标赛,力培伦、安国行、何苗苗等队员斩获13金6银8铜,他本人获评自治区级优秀教练员;2023年自治区青少年锦标赛,何苗苗以121公斤抓举破内蒙古青年纪录,葛传智以171公斤挺举破内蒙古青年纪录,安国行则以122公斤抓举、142公斤挺举打破内蒙古少年纪录;自治区十五运上,该队再获4金3银2铜,3人次跻身4至8名,打破自治区青少年举重比赛5项纪录,运动员王景泽、年安赐获优秀运动员称号。

有人不解,为何运动员打破的纪录通常只比原纪录多1公斤?高志宇的回答掷地有声:“每一个纪录都是自治区最优秀运动员所创,打破谈何容易!训练和比赛一样,要有目标,一步一个脚印,一年一个台阶,一届一份答卷。”