《秋实》

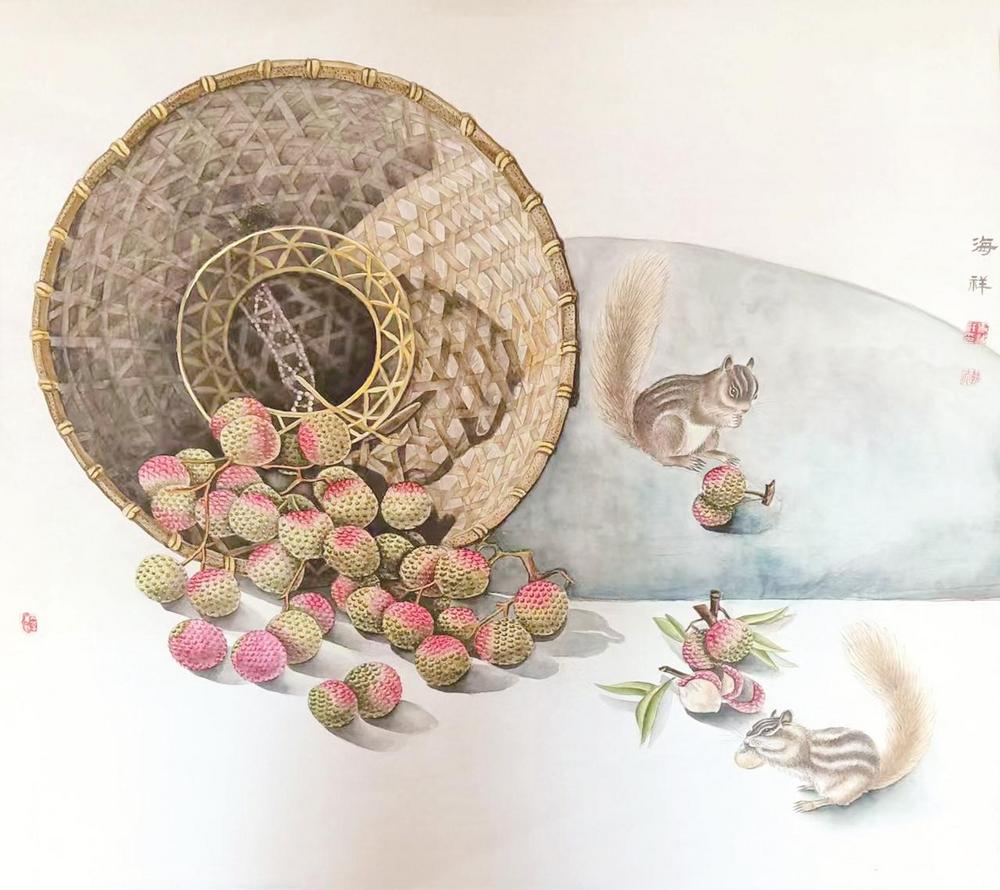

《荔枝与松鼠》

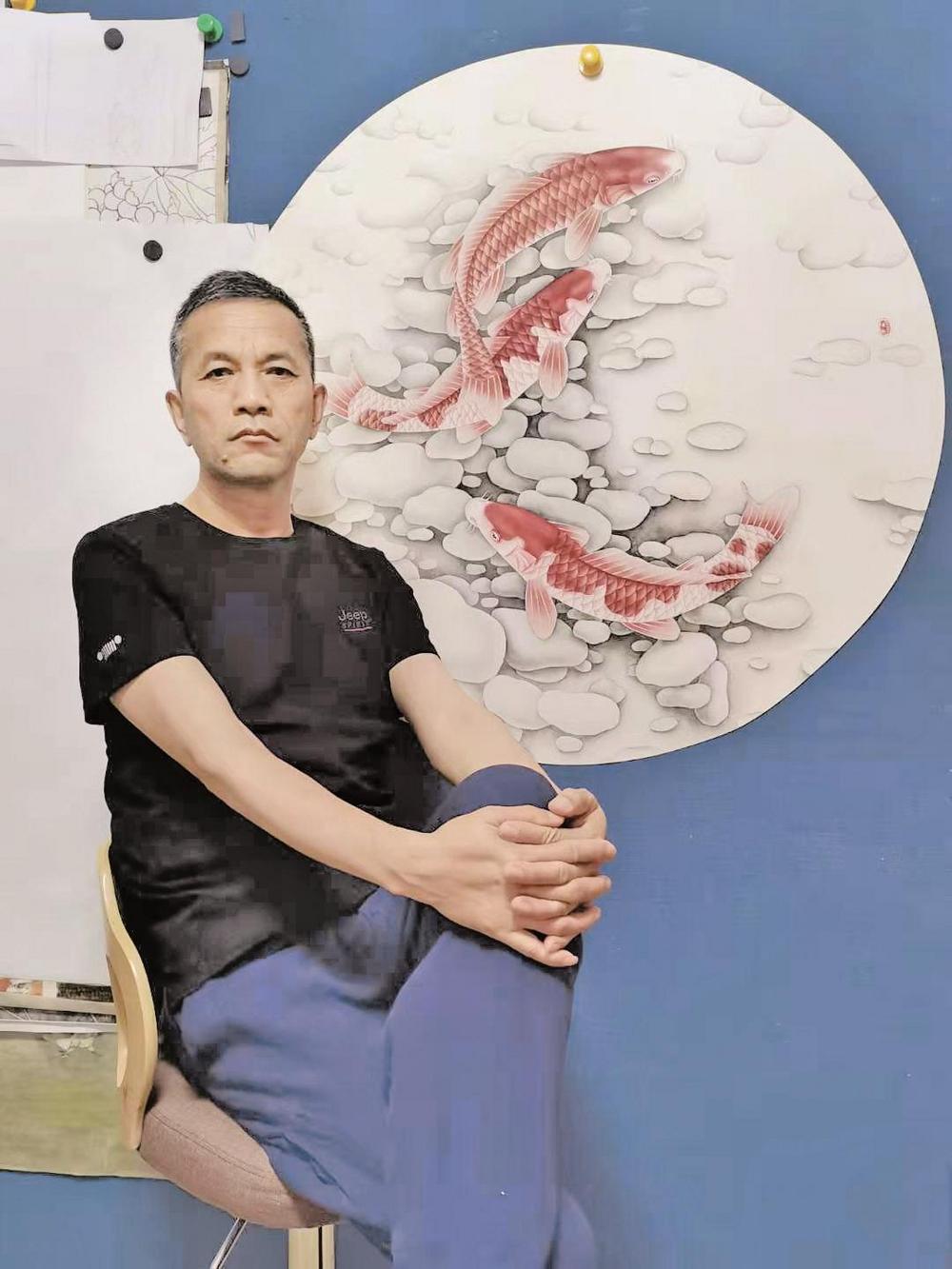

史海祥深耕绘画领域多年

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 张靖爽 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

在乌海的书画圈里,提起史海祥,熟悉他的人都会说:“这是个把画画刻进骨子里的人。”从少年时在火车站候车室画速写,到知天命之年专攻工笔画一鸣惊人;从警营里创作警徽荣立三等功,到如今专注描绘乌海的葡萄、蒙古马与湖光山色,这位1965年出生的爱画之人,用数十载的笔耕不辍,在丹青世界里书写着对生活的热爱,对艺术的执着。

铁路家属院的“画痴”时光

史海祥与绘画的缘分,要从乌达区的铁路家属院说起。“我和咱们本地画家张胤洲都是铁路子弟,别的孩子放学跑出去疯玩,我俩就爱躲在屋里画画。”回忆起少年时光,史海祥的眼神里满是怀念。那时候没有专业的绘画工具,流行的小人书就是他们的“字帖”,线条、人物、场景,两人照着画了一张又一张;放了学,他们还会跑到三道坎火车站的候车室,找个角落悄悄画乘客——赶车人的匆忙、候车老人的悠闲,都成了笔下的素材。

张胤洲的父亲是搞宣传工作的,见两个孩子这么痴迷画画,总是格外支持。“叔叔经常给我们拿宣纸、画笔,还会跟我们说‘画画要用心看,才能画得像’。”史海祥说,那时候家里条件不好,为了买一本美术书,他常常攒下零花钱,宁愿步行十几里路也不坐公交车。“每次买到新书,我都像得了宝贝,晚上趴在灯下一页页翻,把喜欢的画剪下来贴在本子上,反复琢磨线条怎么勾、颜色怎么配。”就是这份纯粹的热忱,让他在没有老师指导的日子里,靠着一本本美术书,硬生生走出了一条自学之路。

画笔为刃立军功

1983年6月,高中毕业的史海祥迎来了人生的重要转折——凭借一手过硬的美术特长,他破格入伍,成为集宁市(今乌兰察布市集宁区)消防中队的一名战士。火热的警营生活,不仅锤炼了他的意志,更给了他施展才华的舞台。训练之余,别人休息,他就拿出画板画笔,画战友训练的场景、营区的风貌;部队里办黑板报、搞宣传,他总是冲在前面,书法和篆刻水平也在日复一日的练习中不断精进。

1985年,史海祥所在的支队要举行大阅兵,需要一幅大型警徽用于展示。领导们第一时间想到了他:“史海祥,这个任务交给你,能不能完成?”“保证完成!”他一口答应下来。那几天,他把所有业余时间都投入到警徽创作中,反复调整比例、琢磨色彩,一笔一画都格外用心。最终完成的警徽,鲜艳逼真、光彩夺目,挂在阅兵现场时,赢得了支队上下的一致好评。因为这件事,他还荣立了三等功,同年又被授予“军地两用人才”称号。“那一刻,我觉得画画不仅是爱好,还能为集体作贡献,特别自豪。”

丹青梦难舍

1986年,史海祥转业回到家乡,被分配到包头铁路分局临河机务段乌达折返段,成为一名司炉工。“司炉工的活儿累,每天要往锅炉里添煤,常常一身汗一身灰,但我当过兵,不怕苦。”史海祥坦言,只是夜深人静时,总忍不住想起画笔。好在“是金子总会发光”,一次单位办宣传板报,史海祥主动帮忙,漂亮的版面设计、生动的插画,一下子让大家记住了这个“会画画的司炉工”。不久后,他就被调入机关,后又到铁路俱乐部工作,终于能重新拿起画笔,全身心投入创作。

那段日子,史海祥像“铆足了劲儿的陀螺”,白天忙工作,晚上就躲在书房里画画。他的作品题材很广,有铁路工人的日常,有乌海的街景,还有身边的花鸟虫鱼。凭借扎实的功底和鲜活的生活气息,他的作品开始频繁登上《内蒙古铁道报》《内蒙古法制报》《乌海报》等报纸,前后发表了100多幅。“每次看到自己的画印在报纸上,都觉得特别开心,就像自己的孩子被人认可了一样。”史海祥欢喜地说。

2015年,呼和浩特铁路局工会举办画展,身边的朋友劝史海祥:“你画了这么多年,去试试呗!”他犹豫了——之前一直画写意和速写,工笔画只偶尔尝试过几笔,心里没底。但架不住朋友的鼓励,他还是决定“拼一把”,即兴创作了一幅画:几朵盛放的牡丹花,旁边停着一只和平鸽,没有复杂的构图,却透着一股生机。“当时没给画起名字,觉得构图、笔法都不够成熟,没想到居然入展了!”这次入展,像一束光点亮了史海祥的创作之路,也让他下定决心:“既然工笔能得到认可,那我就专攻工笔,把这条路走下去。”

理想很丰满,现实很骨感。真当他开始专攻工笔画,才发现难度远超他的想象。“工笔画讲究细腻、工整,一笔都不能马虎,跟我之前画的写意完全不一样。”一开始,他选择画鱼——在中国传统文化里,鱼寓意吉祥,而且线条相对简单。可画着画着,张胤洲提醒他:“你是乌海人,为啥不画点有乌海特色的东西?比如咱们的葡萄。”这话点醒了史海祥:乌海是“葡萄之乡”,葡萄的水灵、丰满,不正是工笔画可以展现的吗?

“葡萄的皮要透亮,果肉要显得饱满多汁,连叶子上的纹路都得一笔一笔勾,稍有差池,就没那股子鲜活劲儿了。”史海祥告诉记者,2016年,“丝绸之路”世界沙漠葡萄酒文化节要在我市举行,史海祥想创作一幅葡萄主题的画参展。他反复构思,最终画了一篮满满的葡萄,想表现丰收的喜悦。可作品完成后,身边的朋友却直言不讳:“画面有点呆板,没有灵气,不像你平时的水平。”

这话让史海祥心里很不是滋味,甚至有点不服气。“但我知道朋友说的是实话,我不能就这么放弃。”他把这幅画收起来,重新观察葡萄——去葡萄园看阳光照射下葡萄的颜色变化,看风吹过时叶子的姿态,把葡萄买回来,放在桌上反复端详。他一次次修改草稿,调整构图,改进上色技法,前前后后改了七八遍,终于完成了《硕果》。这幅画里,葡萄串饱满得像要滴出水来,叶子的脉络清晰可见,篮子的纹理也透着质感。最终,《硕果》不仅在文化节上获得二等奖,还被吉奥尼酒庄收藏;次年,他另一幅葡萄主题的作品,又被乌海市美术馆收藏。“那一刻,我明白一个道理:画画不怕有不足,就怕不较真,较真了才能有进步。”史海祥说。

经历过几次“波折”,史海祥更清楚自己在工笔画专业上的欠缺。他开始系统自学,把攒下的钱都用来买专业书籍——《宋人花卉小品》《工笔花卉传统笔墨参考》《宋徽宗赵佶工笔技法解析》……一本本厚书被他翻得卷了边,书页上写满了批注。“宋代的工笔画太精致了,尤其是宋徽宗的作品,那种工致典雅的画风,我一辈子都学不完。”他还常常对着古人的作品临摹,一笔一画地学线条、学设色,再结合自己的观察进行创新。“工笔画不能‘闭门造车’,得先学好传统,再跳出传统,才能形成自己的风格。”史海祥说。

如今,年过六十的史海祥,更是把“精进”二字刻在了心里。他坚持写生,只要有空,就背着画板去乌海湖边、去甘德尔山下、去葡萄园里,把眼前的美景用画笔记录下来。“写生能捕捉到最鲜活的细节,比如湖边的芦苇在风里怎么动,葡萄在不同光线下的颜色变化,这些靠想象是画不出来的。”他还坚持阅读,不仅读美术理论书,还读文学、历史类书籍,“画画不只是技法,还需要文化底蕴,肚子里有东西,画出来的作品才有魂。”史海祥补充道。

用画笔定格家乡美好

如今再看史海祥的作品,既有对传统的传承,又有自己的创新。《蒙古马》里,马儿的鬃毛根根分明,眼神里透着坚毅,造型工整却不失灵动;《寻》中,遒劲的葡萄架上挂满紫色的葡萄,一只瓢虫趴在叶子上似动非动,一只小松鼠探头探脑,背景用积墨、撒盐的技法营造出朦胧感,工笔的细腻里又藏着写意的意境。张胤洲曾这样评价他的作品:“线条严谨、细腻,设色沉着、高雅,有咱们中国传统绘画的韵味,又能让人看到生活的气息。”

对于未来,史海祥有自己的规划:“一方面,我想多画一些乌海主题的作品,把甘德尔山的雄伟、乌海湖的秀美、葡萄园的丰收都画下来,让更多人通过我的画认识乌海、喜欢乌海;另一方面,我也想突破自己,尝试着画写意,把工笔的细腻和写意的洒脱结合起来,看看能碰撞出什么样的火花。”

采访结束时,史海祥又坐在画桌前,手里拿着画笔,桌上摊着一幅未完成的葡萄图。阳光透过窗户洒在宣纸上,映得他专注的侧脸格外柔和。他说:“我这一辈子,就爱画画这一件事。只要还能拿动笔,我就会一直画下去,在丹青世界里做个‘学无止境的小学生’。”

人物小传

史海祥,1965年出生,深耕工笔画领域的乌海本土画家。少年自学绘画,1983年入伍凭画作立三等功,1986年转业后仍坚持创作,2015年起专攻工笔画,以乌海葡萄为特色获多项奖,退休后仍钻研技法,用画展现家乡美。