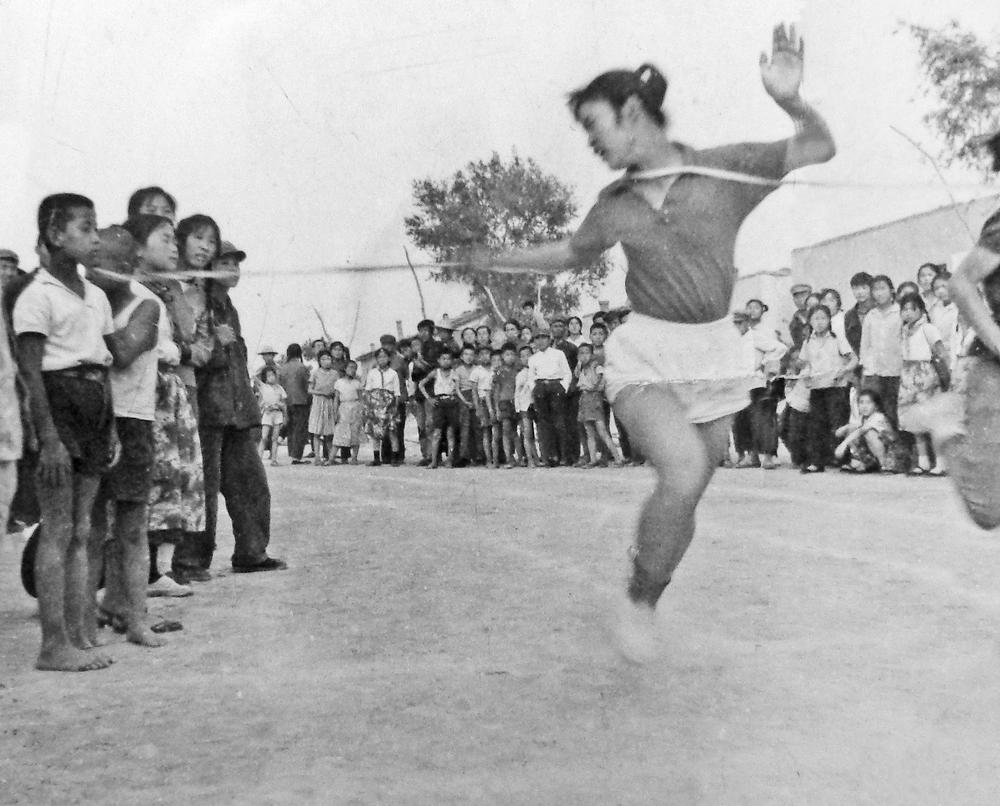

1973年,陶海棠参加400米比赛撞线。

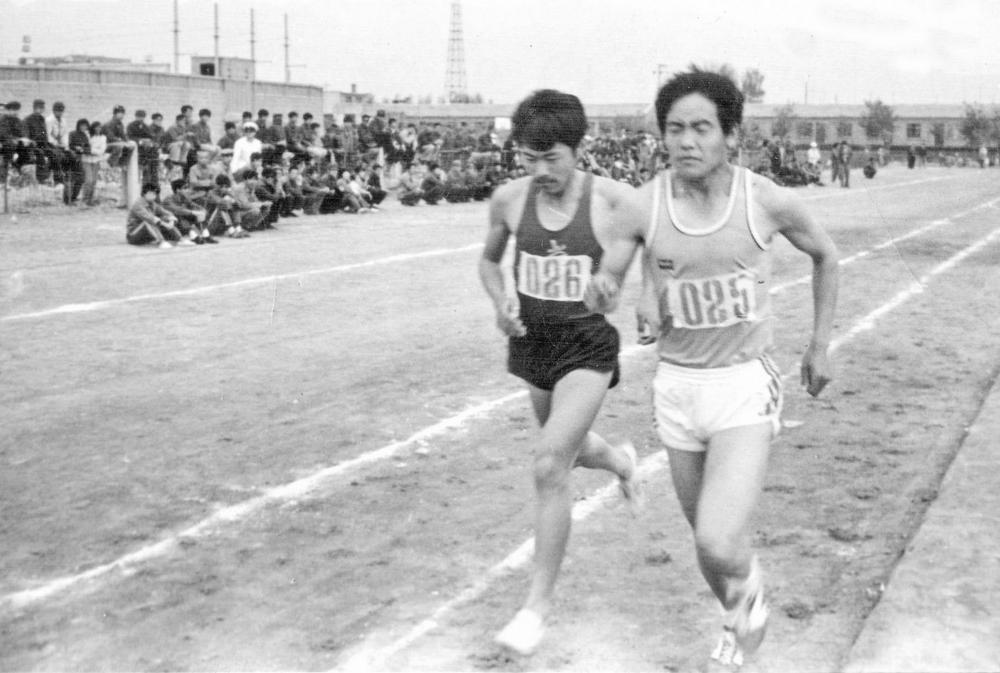

1984年,乔建忠(右一)参加石嘴山市承办的八城市职工中长跑运动会。

1985年,自治区传统项目运动会在乌海举办。市体育中学学生冉翠英(右一)进行1500米比赛。

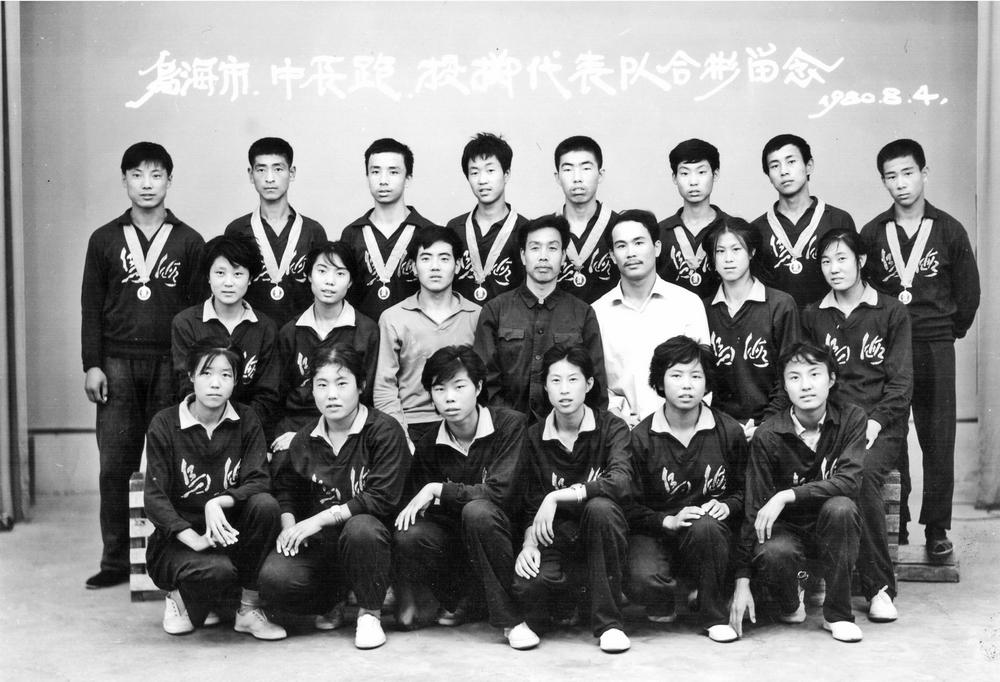

1980年,乌海市中长跑、投掷代表队合影。

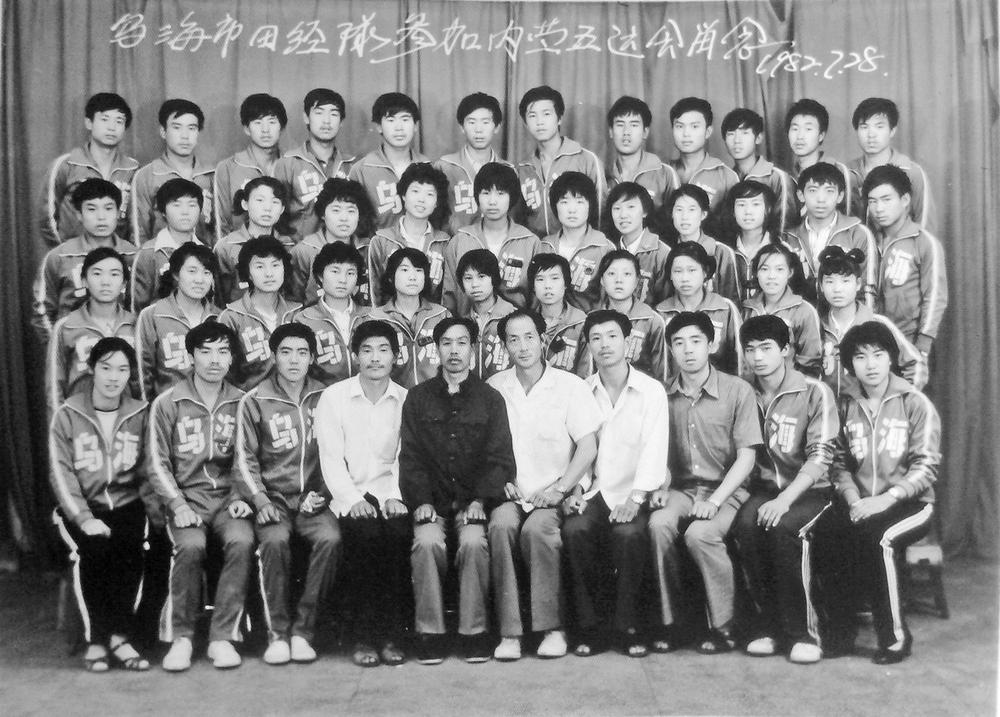

1982年,乌海市田径队参加自治区“五运会”留影。 本版图片均由董子平提供

本报记者 赵荣

有人说,中长跑运动的魅力不是冲刺的瞬间,而是在漫长赛程里的意志与体能的博弈、共生。在乌海的体育项目中,中长跑虽不像竞走那般耀眼,不似球类那般充满激烈对抗的观赏性,却是多种体育项目的体能基石。乌海健儿奔跑的轨迹曾印在崎岖的矿山道路上,落在泛着颗粒感的炉灰渣操场上,也延伸在朴素的公路与街巷间……没有规整的赛道,没有专业的设施,却挡不住人们奔跑的脚步。如今,公园步道、沿黄景观路、城市街道、城郊绿道串联成网,奔跑不再受限于场地,也成为人们日常生活的一部分。

从昔日的执着追梦到今天的全民参与,奔跑的每一步仿佛都在诉说着人们对运动的热爱。

迎着风雨的奔跑和热爱

有人说,跑步是一切体育的基础。乌海人对跑步这份运动的热忱,早在20世纪六七十年代的矿区便已悄然生长。

优秀中长跑运动员、教练员陶海棠回忆,她年幼时就有着过人的运动天赋,曾在乌达矿务局第二中学的学校运动会上获得了100米、200米短跑第一。家人知道后也都支持她参加体育训练。学校体育教师李治国对包括陶海棠在内的十余个进入学校体育队的孩子展开了训练。1975年,陶海棠在自治区青少年运动会中一举包揽800米和1500米两项金牌。紧接着,她被推荐到了内蒙古体工队,但因体型不占优势,只能作为非正式队员参训。“训练中,除了常规体训外,主要是每天跑20公里左右。队员跑,郑昭信教练也跑。那时郑昭信教练已经40多岁了,但他那不怕苦、不怕累的精神鞭策了我,一直催我奋进。”陶海棠说,“付出了3年多的努力,我终于从非正式队员转为正式队员。”

海勃湾矿务局公乌素煤矿的乔建忠也热衷中长跑。作为矿工子弟的他没有按照父亲的心愿将全部心血倾注在煤矿事业上,反而一门心思地进行体育训练。1973年,在海勃湾化工厂子弟学校上学的乔建忠开始了中长跑业余训练。那个年代,路都是高低不平的土路,操场更加简陋,体育锻炼的环境非常差。但不论酷暑严寒,他每天早上4点多,都要进入一条没有灯光的训练“场地”,其实就是从拉僧庙到老石旦的一段凹凸不平的土路。“漆黑夜色带来了恐慌,人跑起来的感觉就像是在找路,有时还要承受漫天黄沙的侵袭。这对于十多岁的我,压力很大。我咬紧牙关,坚持自我训练。”乔建忠说。

功夫不负有心人。乔建忠在1974年的市级、自治区级的五大赛事中崭露头角,很快被内蒙古体工二大队招揽。1975年,他便在全国少年组田径运动会华北赛区比赛中包揽了1500米和3000米的冠军,在自治区田径运动会上夺得1500米第一名、3000米第二名。

“正当我信心百倍地投入训练时,父亲生病的消息传来,让我在热爱和亲情间左右为难。最终,我选择回到公乌素煤矿工作,当过剥离工人,也干了一段时间电铲司机。”乔建忠说,1978年,他接到市体委的集训通知,准备参加自治区第四届运动会。由于长时间脱离专业训练,在恢复训练过程中自己又急于求成,造成了大腿后肌群大面积拉伤,致使这次比赛未能达到预期目标,只获得了5000米第四名、10000米第六名。通过一个多月的调整训练,乔建忠在自治区中长跑运动会中一举夺得5000米和10000米冠军,并获得25公里公路赛的第五名。

那次比赛结束后,乔建忠虽然回到矿区工作,但从未放弃中长跑。“工作之余,我仍旧进行体育锻炼。矿上的铲车昼夜不停,工人实行倒班工作制,只要时间合适,我就习惯性地跑步上下班。早上经常不到5点就起床,沿着公乌素到拉僧庙的公路奔跑,不论天气如何,始终坚持。那时,中长跑训练、运动场拼搏、夺取奖牌已经成为我的执念。”乔建忠说,“1979年,我被乌海市体委聘为中长跑教练员。”

一次次的成绩,坚定了乔建忠离开矿区,投入到中长跑训练和比赛中的决心。

奔跑背后的坚持与成长

20世纪80年代以前,我市参加竞技体育比赛的运动员都需要从各个单位选拔,赛时出征,赛后回到原单位继续工作。到1980年10月,这一现象开始逐渐转变,因为我市唯一一所专业竞技体育训练学校——市体育中学成立了。

学校首任校长李刚了解到乔建忠的能力后,决定调他到市体育中学任教。几经周折后,乔建忠被调出矿区,成为市体育中学首批任教的4位教练员之一,如愿回到了他热爱的中长跑事业中。

此时的乔建忠是教练员,也是运动员。他先后代表我市出战,两次夺得自治区呼包公路接力赛区段21.5公里比赛冠军,并获得自治区第五届运动会10000米亚军。

作为中长跑教练,乔建忠的任务是选拔培养队员、带队参赛、向自治区输送人才。“招收学生,要严谨认真地对待每一个有体育潜能的孩子,甚至要做各项调查,不能放过任何一个运动员苗子。”乔建忠回忆,一次选拔新队员时,经过笔试、面试和体育测试,他发现一名叫冉翠英的女孩子成绩不错,但对她的体型不太满意,遂仔细观察她的奔跑技术、能力,在了解了她的性格特征之后,认为她的性格和耐力具备了中长跑运动员的基本条件。在准备家访时,得知冉翠英家在乌达区苏海图矿区。由于通信不便,乔建忠只能乘公共汽车到乌达城区,最后步行到冉翠英家了解情况。而冉翠英也不负所望,经过专业训练后,体能、技巧、耐力、速度很快得到提升,成为市体育中学女子长跑队的主力队员,并在1984年自治区青少年运动会上获得女子乙组1500米第四名和3000米第一名。

同一时期,优秀的运动员还有高安军。据他回忆,自己是因为跑冬季越野赛爱上了中长跑,并在一次次的荣誉中不断前行,也在偶尔的挫折后重整旗鼓。“1983年9月,我到市体育中学训练,中长跑运动生涯也自此开始。”高安军说,当时男女队都是乔建忠老师带,训练是封闭式的,一周只准回一次家。男子组有七八名队员,每次测试他都毫无悬念是第一。1985年,内蒙古体工二大队到我市选拔中长跑运动员,高安军得到了试训三个月的机会。试训期间,一周要累计跑200公里,训练强度高,总量大。对于16岁的他来说,跟着年满20岁且在全国大赛中拿过奖的老运动员一起训练,着实吃力。天性要强的高安军为紧跟训练,身体超负荷运转,出现了胫骨骨膜炎、腱鞘炎的运动创伤,不得已停跑。“我当时想,试训不到三个月就回去太丢人了,必须坚持下来。于是在停跑期间想办法保持体能,练俯卧撑、仰卧起坐、徒手下蹲、单腿站立和空中绕退。半个月后伤痛好转,体能恢复到正常训练状态,最后成功留在省队。”高安军说,他在1985年自治区传统项目运动会上夺得3000米第一;在1986年全国第十六届运动会测试赛中取得了3000米8分33秒5的好成绩,同时被评定为国家一级运动员……

爱跑步的还有“70后”的刘建军。他认为,是幼年乡村生活给了他强健的体魄。1980年,他在海南区的公乌素镇露天矿小学读书,三年级时几乎包揽了校运会低年级组田径比赛的全部冠军,四年级参加海勃湾矿务局中小学运动会小学组的田径比赛中,可谓无对手。也因此,他先后进入市体育中学、内蒙古体育运动学校、内蒙古体工二大队等开展专业训练,还被选调到国家队集训,成为队友刘文革备战1990年北京亚运会的陪练。在此期间,他不仅体育专业成绩有了很大的提高,中长跑速度更是有了质的飞跃。

遗憾的是,由于腰部受伤他不得不结束专业训练生涯,成为我市的一名体育老师。他先后发掘、培养了不少中长跑运动苗子,这些孩子不少进入内蒙古体工二大队、宁夏体工队、八一队以及知名大学体育系继续深造。

乌海的中长跑事业,成为一场跨越数十年的接力跑。那些在训练场上流下的汗水、在赛场上响起的呐喊、在挫折中凝聚的勇气,都激励着更多人在奔跑中追逐梦想。

跑步成为一种时尚符号

半个多世纪的建设中,乌海体育设施实现了“从无到优”的转变,已建成56座体育场馆,人均体育场地面积3.04平方米。健身步道、环湖路等串联起“山、湖、城、绿”景观。马拉松比赛、环乌海湖欢乐跑等赛事每年吸引数千名跑者参与。跑步不仅是外地人看乌海的窗口,更是本地群众感受城市生态蝶变的鲜活方式。

乌海湖畔总能看到轻装简行的跑步爱好者,他们或迎着晨光迈开步伐,或伴着暮色慢跑。偶尔还能见到三两结伴的跑友,彼此轻声鼓劲,跑完后在湖边的器械区拉伸,休息时随手拍下岸边的美景。在这里,跑步不只是锻炼,更成了与自然对话、感受城市温柔的日常。

海勃湾区第一小学五年级学生于梓萱,年仅11岁,却已是拥有7年“跑龄”的资深爱好者。她的父亲于长宝介绍,她幼年时为打发时间参加轮滑训练,每次热身都离不开跑步,而轮滑的5公里、10公里甚至20多公里的刷街,更让她的身体素质悄然提升。后来轮滑训练中断,跑步却成了她割舍不下的热爱,公园的健身步道上、乌海湖的岸边,凡是能让她尽情撒欢的地方,总少不了她奔跑的身影。

我市每年举办的马拉松、欢乐跑等赛事,于长宝不仅自己爱去看,还总带着女儿一起感受热烈的氛围。“那时候她特别想站上赛道,可年龄没达到要求,我们就约定一起坚持锻炼,等她够格了就去参赛。”于长宝的话语里满是欣慰。这份约定终于开花结果:去年,于梓萱如愿参加2024包头半程马拉松欢乐跑,顺利完赛;今年,她又在“我爱天之蓝·健康草原行”2025第四届内蒙古城市公益跑·乌海站的10公里比赛中,以48分29秒的好成绩冲过终点;在今年全市中小学运动会上,她更是崭露头角,获得小学女子组1500米第二名、800米第四名的好成绩。

“虽然没拿到冠军,但孩子在一次次奔跑中不断挑战自己、超越自己,这比名次更珍贵。”于长宝感慨道。对于梓萱而言,跑步早已不只是一项运动,清晨的微风拂过脸颊时的畅快,冲过终点线时的成就感,克服疲惫坚持到底的韧劲,都在悄悄塑造着她更坚毅、更自信的品格。

今年,乌海的体育赛事氛围格外浓厚,2025乌海欢乐跑、内蒙古自治区“中国体育彩票杯”青少年半程马拉松锦标赛、“我爱天之蓝・健康草原行”2025第四届内蒙古城市公益跑・乌海站等多场中长跑赛事接连举办,吸引了众多跑者参与其中。

在这些赛事中,有人凭借不懈努力突破了个人最佳成绩,用汗水刷新着自己的极限;有人在体力逼近极限的边缘,咬着牙选择继续前行;也有人放慢脚步,一边奔跑一边欣赏沿途风光,用脚步真切感受着乌海的城市活力。

来自山东的许文海表示,他曾在宽阔的海边奔跑,也曾在枯燥的马路上奔跑,还是第一次在赛道上欣赏着山、水、沙、城交融的景象。“跑着跑着,左手边是挺立的甘德尔山,右手边就是碧波荡漾的乌海湖,风一吹湖水的清新扑面而来;视线远眺,还能瞥见远处沙漠的轮廓,而身后就是城市林立的高楼。”许文海一边回忆一边笑着说,以前跑步总盼着快点到终点,可在乌海的赛道上,却忍不住想放慢些脚步,生怕错过眼前的风景。“这种把自然景观和城市风貌‘装’进全程的赛道,真的太惊艳了,跑下来一点都不觉得累,反而像完成了一场轻松的旅行。”

如今,在乌海,中长跑赛事早已超越了运动本身的竞技意义。它们更像是一个个特殊的载体,让跑者在奔跑中见证自我成长,也让更多人透过赛事,看到了乌海这座城市的生机与活力。