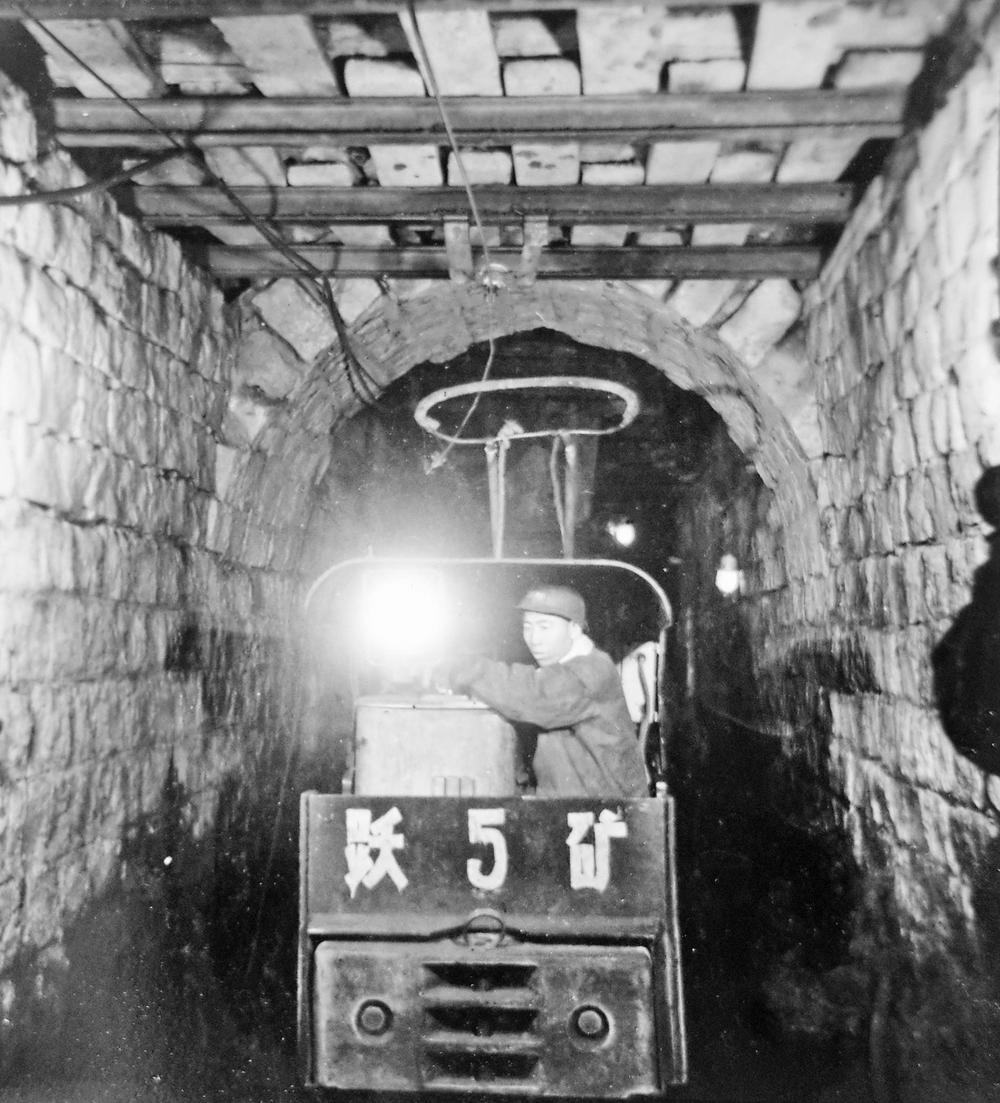

1970年,跃进矿井道内。(宋士杰提供)

1970年12月,运煤专列驶出跃进矿。(宋士杰提供)

跃进矿一号井口。(宋士杰提供)

地处苏海图矿区的第一小学(原永红小学)。(许培龙提供)

1975年,跃进矿矿工班前会学习。(宋士杰提供)

1975年夏季,跃进矿农场社员收柿子。(宋士杰提供)

苏海图矿工。(宋士杰提供)

■城市里的工业印迹

本报记者 赵荣

高耸的烟囱、老旧的厂房、废弃的矿井、锈迹斑斑的机器……工业印迹不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家、从无到有的发展史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

说起“三矿”,别人不清楚,可老乌达人熟悉得很,这“三矿”就是苏海图煤矿,一段时间内被称为“跃进矿”。

1958年,来自祖国四面八方的建设者云集乌达煤矿,崛起了“五虎山”“苏海图”“教子沟”“黄白茨”等煤矿。其中,苏海图煤矿是按照“边勘探、边设计、边生产”的方针建设的,建矿时称为“三矿”。建矿之初,苏海图煤矿在青云沟附近建成5个采区,在没水没电的情况下,用原始的生产工具开始了夺煤大会战。1959年初,该矿开始正规化建设,由八十七建井工程处承建的一、二号井和三号斜井相继开工。直至1965年10月,随着二号井建成,苏海图煤矿全部建成移交生产,设计年产量为120吨。1963年1月3日,该矿正式更名为乌达矿务局苏海图煤矿。1966年,该矿更名为“跃进矿”。1977年,该矿恢复旧称“苏海图煤矿”。

当年,乌达煤矿最北端的苏海图煤矿(坊间俗称“三矿”)一号井南侧的沟边,人们用石头、土坯“干打垒”建起了8间房屋;沟对面就着地势挖些坑,然后垒上石块、土坯,顶上盖些草帘,建成“窝棚”,再加上几个帐篷。这些简陋的建筑一同构成了矿领导办公室和职工宿舍。第一代创业者们就在这样艰苦的条件下创业。到1961年底,该矿职工增加到4000余人,职工及家属逐渐搬进了砖石结构的集体宿舍和工人村住宅区。人们吃上了自来水,用上了电灯照明。1970年,干部和职工义务劳动,修建了1条从工业广场到工人村约5公里长的公路和1座拱桥。

1966年至1976年期间,受时代影响,该矿生产受到巨大冲击。从1977年开始,该矿先后对矿井主要生产环节进行技术改造,矿井生产能力不断提高。同年,被内蒙古自治区命名为“自治区大庆式企业”。

20世纪90年代开始,苏海图煤矿以开展标准化会战为重点,对矿井进行全面整顿,标准化建设取得了突破性进展,井上、井下的面貌发生了根本性变化。1988年,该矿被煤炭部命名为一级标准化矿井;1999年,矿党委被评为乌海市先进基层党组织。

半个多世纪风雨兼程,尽管时代的浪潮推动着能源产业不断转型,但苏海图煤矿所沉淀的精神,激励后来者脚踏实地、砥砺前行。