任毅创作中

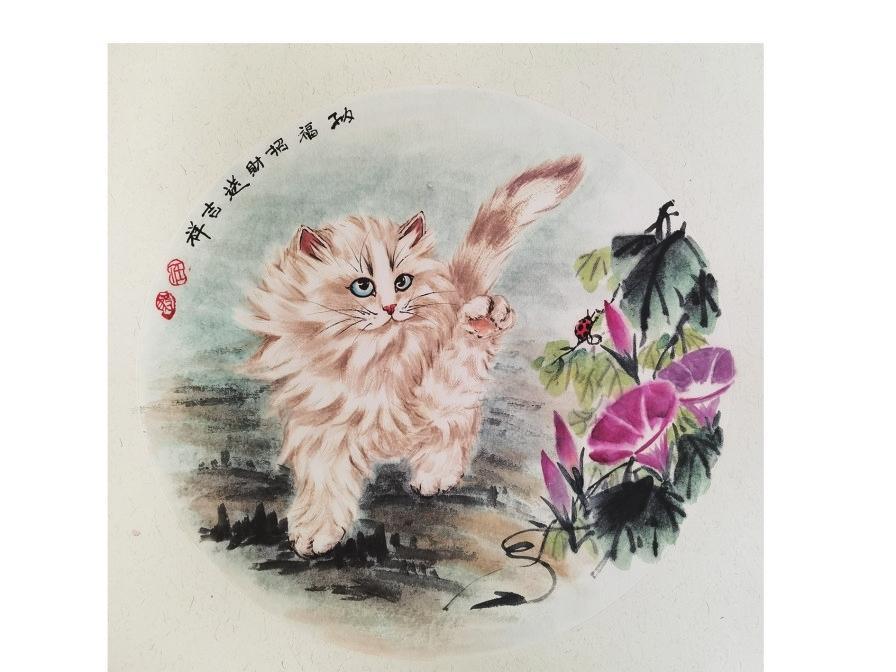

《纳福招财送吉祥》

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

从临摹年画的农家少年,到采石场意外“转型”的宣传干事,再到深耕国画、被誉为“西北猫王”的知名画家,内蒙古美术家协会会员任毅的人生,始终与画笔紧密相连。数十年间,他笔耕不辍,以满腔热爱与执着坚守,勾勒出艺术家独树一帜的风采;其作品兼具灵动气韵与深厚底蕴,屡屡在各类艺术赛事中斩获殊荣,尽显艺术匠心。

深植热爱 艺术启航

与父辈专注于田间劳作不同,任毅自小便对绘画生出浓厚兴趣,家中张贴的年画、村里流传的小人书、课本里的插画,都是他最初的“美术教材”,在笔墨勾勒间悄悄埋下艺术的种子。

踏入校园后,美术课成了任毅最期待的学科。凭借着平日里的积累,他的绘画水平在班里始终名列前茅,笔下的作品鲜活生动,不仅赢得了同学们的赞叹,更深受老师的青睐。多年后,他仍清晰记得一段难忘的往事:“那时我照着年画画了一幅孔子像,自己格外满意,视作心头好。有位串门的亲戚见了,当即就想讨要,我想都没想便拒绝了。没承想,这位亲戚竟提出要花5毛钱买下它。要知道,在那个年代,5毛钱对一个孩子而言堪称‘巨款’,我最终点了头。”正是这份带着诚意的购买,让任毅真切感受到自己的画被认可,也为他坚守绘画爱好注入了莫大的动力。

初二毕业时,任毅选择前往当地晋剧团,成为一名武生学徒。在剧团的四年时光里,他每日刻苦练功,钻研身段与唱腔,但绘画始终是他放不下的牵挂,也占据了大部分业余时间。戏台后的角落、休息的间隙,只要得空,他便会拿出纸笔,将剧团的场景、角色的扮相,或是心中的所思所感,一一落于纸上,让绘画与戏曲这两种热爱,在青春里相互交织、共同成长。

1967年,随着剧团解散,任毅告别了熟悉的戏台,辗转至海勃湾化工厂,成了一名采石工。采石工作环境恶劣,风餐露宿是常态,繁重的体力劳动与艰苦的生活条件,并未磨灭他心中对绘画的热爱。没有美术资料,他就从报纸上去找,看到自己喜欢的就剪下来,做成剪报,继而临摹。而命运的转机,往往藏在不经意间。

一日,队长计划在工棚的空白墙壁上书写宣传标语,以提振士气,召集工友们商议。就在众人讨论之际,任毅犹豫片刻后开口:“与其简单写标语,不如画一幅毛主席像,这样更有感染力。”话音刚落,有人当即说道:“这主意好是好,可没人会画啊!”任毅主动请缨:“我来试试吧。”看着眼前这位平日里埋头干活的采石工,工友们脸上满是半信半疑,但还是为他找来画笔、颜料等工具。

任毅褪去工装,拿起画笔,凭借着多年积累的绘画功底与心中的敬意,一笔一画地勾勒起来。当一幅神情庄重、栩栩如生的毛主席像完整地呈现在白墙上,旁边还用工整的字体刷上红漆书写的毛主席语录时,工友们沸腾了。他们围着画像连连称赞,原本普通的工棚,因这幅画增添了别样的光彩。“采石队有个任毅,不仅会干活,还能画出那么好的毛主席像!”消息像长了翅膀似的,很快在厂区里传开,任毅一下子成了采石队的“名人”。

没过多久,这事儿便传到了厂工会。工会干部听闻后特意前来,见到作品的那一刻,就被任毅的绘画才华打动。很快,任毅被正式调到厂工会俱乐部,成为一名宣传干事。自此,任毅开启了与绘画相伴的全新工作生涯。

以画为业 展露锋芒

调任厂工会俱乐部宣传干事后,任毅终于迎来了“以画为业”的时光,多年来对绘画的热爱与积累有了用武之地。在众多工作中,绘制电影宣传画是他的核心任务,也是最能发挥其专长的领域。

“那时候,每部电影上映前,俱乐部都会收到少量剧照和简短的剧情说明,我就靠着这些有限的素材,构思并完成大幅的电影宣传画。”任毅回忆道。绘制这类宣传画,堪称脑力与体力的双重考验:一张宣传画往往有五六平方米大,要在偌大的画布上勾勒人物、渲染场景,既需要精准的构图设计,也考验着长时间站立创作的体力。而每逢新片档期,至少要完成一幅这样的大画,按时张贴出去,便是当时对这份工作最直接的要求。

“说起来,这算是份‘好混’的工作——画得再精美,没有额外奖励;哪怕稍显马虎,也不会挨批评。”任毅笑着调侃,但话锋一转,眼中满是认真,“可我总觉得,做事就得做到圆满,才能过得了自己这关。那时候从没想过敷衍,满脑子就想把每一幅画都画到最好。要是白天工作时间不够,晚饭过后就再回工作室接着画,直到画面效果让自己满意才肯停下。”正是这份对绘画的执着,他的作品逐渐被更多人认可。

1976年前后,任毅与王章一各自在单位承担着电影宣传画的绘制工作。彼时,市总工会牵头策划了一场覆盖全市的书法美术摄影展览,这在当地文艺爱好者中颇受关注。得知展览消息后,任毅却并未打算投稿。他总觉得自己当时的绘画水平尚有不足,便默默打消了参与的念头。王章一得知任毅的想法后,特意劝说道:“任哥,还是准备作品参加吧,这可是咱们市里相当重要的展览,是个难得的交流机会。”

面对王章一的劝说,任毅道出了自己的顾虑:“我确实经常画画,手头也攒了不少完成的作品。但展览要求提交的是装裱好的作品,外头根本没有专门的装裱店,我自己又完全不会装裱,实在没办法。”了解到任毅的难处后,王章一立刻帮他想办法,让任毅去借用单位俱乐部里现成的木框,自己则专门买来吹塑纸,帮任毅给画作完成了装裱,让任毅的作品得以顺利参展并获得了二等奖。到20世纪80年代,任毅创作的电影宣传画在内蒙古电影公司举办的电影宣传画展中脱颖而出,斩获了二等奖。

为了提高绘画水平,1985年,任毅报名参加了中国书画函授大学国画专业的学习,三年下来,从理论到实践,均受益匪浅。1989年,其绘画作品获自治区石化系统首届职工书画展二等奖;2000年,获自治区第七届“松鹤杯”老年人书画联赛佳作奖;2001年,获乌海、石嘴山两市老年人书画联展一等奖。

潜心钻研 画技精进

2003年退休后,任毅更是一门心思扑在绘画领域。他虽涉猎山水、花鸟、鱼虫、人物等领域,却因爱猫而对画猫情有独钟。

在学画的过程中,他的目光始终追随着画坛中那些以画猫闻名的前辈大师,取各家之长,探寻属于自己的画猫之道。

曹克家开创的“破笔丝毛法”,堪称画猫技法中的经典之作,以其能精准捕捉猫毛的蓬松质感与灵动姿态而备受推崇。任毅深知这一技法的精妙所在,为了将其吃透,他常常泡在画室里,对着曹克家的画作反复揣摩。从毛笔的选择、墨色的调配,到运笔时的力度掌控、笔触的疏密排布,每一个细节他都不肯放过。慢慢地,他逐渐领悟到“破笔丝毛法”的精髓,能熟练运用这一技法,其笔下的猫仿佛被注入了生命,无论是蜷缩休憩时毛发的自然垂落,还是奔跑跳跃时毛发的飞扬飘动,都显得栩栩如生。任毅并未满足,他还将目光投向了孙菊生、米春茂等画家,在不断的实践与摸索中,找寻属于自己的节奏。

任毅笔下的猫,每一只都拥有独一无二的神态与特质,更有着独属于自己的“风骨”——这份对猫的精准刻画与生动诠释,让任毅在业内赢得了“西北猫王”的美誉。

一次与友人的闲谈中,对方提议他创作一幅《百猫图》,这个想法深深烙印在任毅的心中。但他并未急于动笔:“国内擅长画猫的画家不在少数,各式各样的猫早已被描绘遍了。若想让作品脱颖而出、别出心裁,必须另辟蹊径,找到独属于自己的创作视角。”

经过一番苦思冥想,任毅找到了突破方向,以四季流转为脉络,创作一幅《四季百猫图》。2015年,他倾注全年心血,完成了这幅长18米、宽1米的作品。画卷中,百只猫咪以四季景物为天然背景:春有繁花相伴,猫咪或戏蝶、或嗅香;夏有浓荫庇护,猫咪或纳凉、或扑萤;秋有硕果点缀,猫咪或戏叶、或舔爪;冬有白雪映衬,猫咪或蜷卧、或踏雪。百只猫咪形态迥异、无一雷同,却都情趣十足。他将猫的灵动与四季的韵味完美融合,成就了一幅兼具艺术价值与生活意趣的佳作。

前些年,任毅创作了一幅《群马图》。画中,数匹骏马于寒冬之中奔腾而来,鬃毛飞扬,那股一往无前的气势格外恢宏壮阔。“这幅画藏着我的一番心意:它既象征着国家发展的步伐,如万马奔腾般铿锵迅疾;也暗含着对前路的思考,征途从非坦途,总有漫天风雪,在前方等待着我们去跨越、去征服。”任毅说。

而今,年过八旬的任毅,依然每日与画笔相伴。画室中,他沉浸在创作的世界里,每一次挥毫,都是对艺术的深情告白。

人物小传

任毅,内蒙古美术家协会会员,市美术家协会会员、理事。

1989年,作品入选庆祝中华人民共和国成立四十周年全区美术作品展;作品获自治区石化系统首届职工书画展二等奖。

2000年,作品获内蒙古自治区第七届“松鹤杯”老年人书画联赛佳作奖。

2001年,作品获乌海、石嘴山两市老年人书画联展暨乌海市第六届“松鹤杯”老年人书画联赛一等奖。

2008年,作品获内蒙古自治区第十一届“松鹤杯”老年人书画联赛三等奖;作品获庆祝改革开放三十周年“晋陕蒙六市书画联展”绘画三等奖。

2010年,作品获全区第十二届“松鹤杯”老年人书画展二等奖;作品获乌海市迎自治区十二运第十二届“松鹤杯”老年人书画展赛一等奖。

2016年,作品获乌海市第十五届“松鹤杯”老年人书画展绘画一等奖。

2023年,作品获“时代画卷为人民”乌海市美术作品展一等奖。