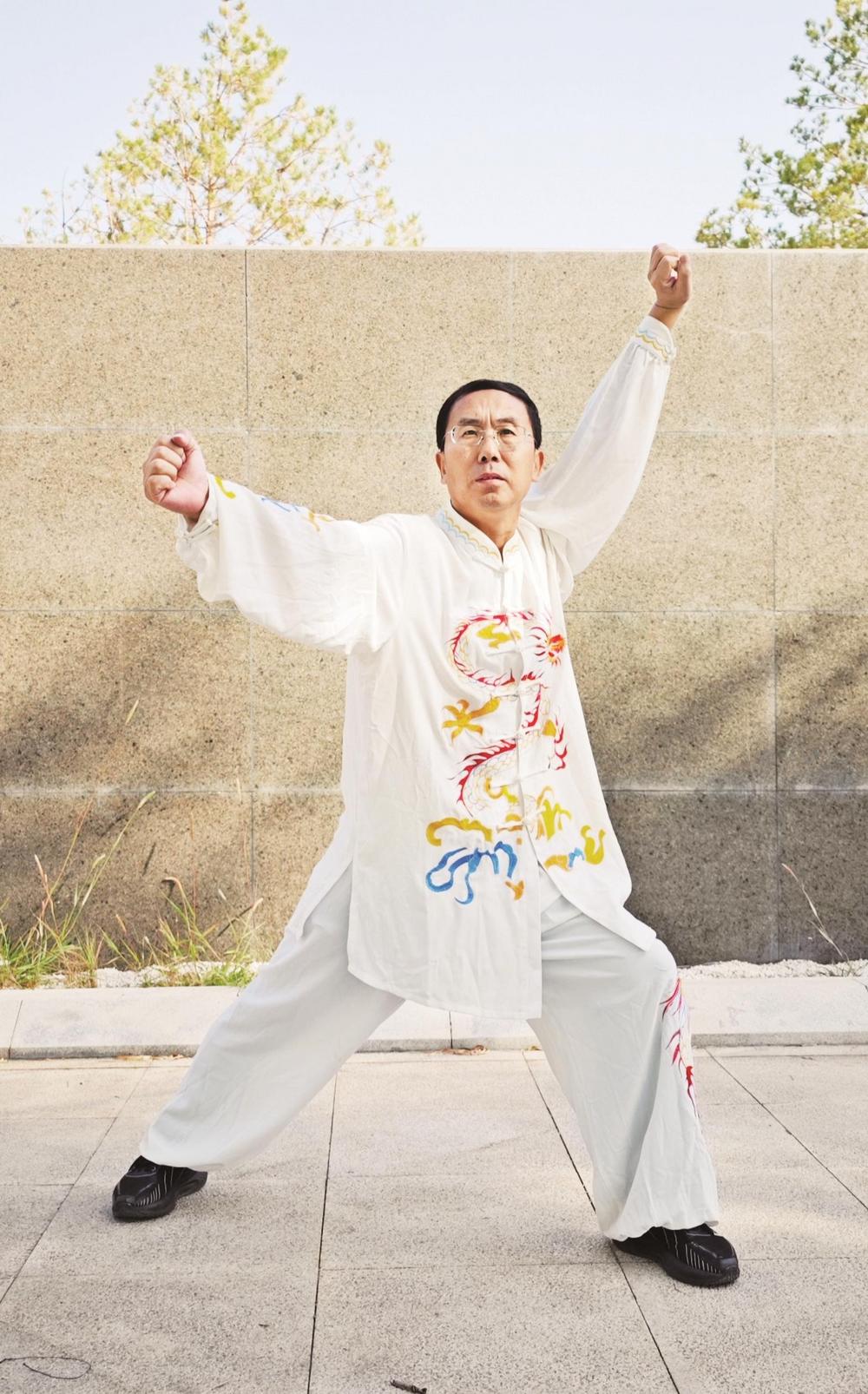

苍龙出水

拳打猛虎

托云掌

剑法贴腕平刺

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗 (18)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

中国武术古称“拳勇”“技击”,是中华民族在长期生产劳动、与大自然搏斗及冷兵器时代的战争中逐步形成的传统项目,具有健身、护体、防敌、制胜的作用,其历史源远流长。它最初源于先民生产劳动中劈、砍、刺等攻防技能,历经千年演化,从简单搏击技巧发展为融合拳理、功法、器械于一体的武学文化体系,在一招一式中折射中华智慧,一拳一掌中体现民族精神。三才翻子拳是传统武术中特有的一种拳法,其独特之处在于以“三才为理、翻子拳为法”,兼具技击性与养生价值。该项目2013年被评定为乌海市市级非物质文化遗产代表性项目,2015年被评定为自治区级非物质文化遗产代表性项目。

千年武术 延绵不绝

中国武术的发展轨迹,始终与先民生存实践和社会进步紧密相连。见到传承人赵海滨时,他正带领弟子练习三才翻子拳,步法轻灵、拳法刚劲,一招一式尽显传统武术的精气神。赵海滨笑着说:“武术不是孤立的技巧,每一招都有故事。就像我师傅张建国当年教我们的,练拳要先懂传统文化,才知道每一招的来处。”

武术的起源与人类生存需求直接相关。原始社会,先民在狩猎与劳作中摸索出攻防技巧,部落战争的频繁发生更推动了技能提升,远用弓箭、投石器,近用棍棒、刀斧,生产工具逐渐转化为战斗武器,人们对实战经验的总结与传承,构成了武术的原始形态。传说中这一时期的蚩尤发明了多种兵器,部分经演化沿用至今。

随着青铜业的发展,矛、戈、戟、剑等精良兵器出现,器械使用方法应运而生,甚至有了武艺较量的比赛。汉代武术更趋成熟,宫廷酒宴中常有剑舞、刀舞等套路表演,《汉书·艺文志》收录的《剑道》《手搏》等专著,标志着武术理论体系的初步形成。赵海滨说:“《手搏》就是早期的徒手拳术,和我们现在练的拳术有着传承关系,只是技法更成熟了。古人讲‘剑气凌云舞,拳风贯日开’,汉代的剑舞能进宫廷,足见当时武术的地位。”

明清时期,武术进入鼎盛阶段,流派林立、名家辈出。赵海滨谈起这段历史,饶有兴趣地说:“黄飞鸿、董海川这些宗师的故事虽远,但他们代表的‘尚武崇德’精神,至今影响着习武者。三才翻子拳创建者吴彩云先生就是在这个武术兴旺的年代,融合‘三才’哲理与翻子拳技法,开创了这门独特拳种,武林前辈赞它‘天下武术如花园,三才翻子赛牡丹’,这话一点不夸张。”

20世纪70年代,有“河北李玉良,大枪走四方”美誉的李玉良将三才翻子拳传入乌海,传授给张建国,这门武术在北疆的土地上埋下了种子。随着时代的发展和国家对传统武术的重视推广,让武术走进了大众。赵海滨感慨道:“没有这样的好时代,很多武术可能就失传了。”

三才为理 刚柔并济

“三才通天地,一拳蕴阴阳。”武术的魅力不仅在招式,更在其蕴含的哲理与技法精髓,三才翻子拳的精准与灵动,正是传统武术智慧的缩影。赵海滨说:“三才翻子拳的核心就是‘三才’理念。古人说‘清轻者为天,重浊者为地,阴阳合而万物生’。不懂这个理,练再多也是花架子。”他边说边示范,“你能感受到‘百会接天之气、涌泉踏地之力、丹田聚人之神’,才算摸到门道。”

在技法层面,三才翻子拳以“精悍实用”为特点。全套共四趟套路,每趟仅二十余个动作,却涵盖劈、砸、豁、挑等技法,能打出疾、弹、冷、脆、柔的劲道。赵海滨演示了一招“托云掌”,掌风凌厉却收放自如。“武术要控劲显威力,‘掌起如惊雷乍响,劲收似流水无痕’,这招‘托云掌’,发力时要刚而不僵,全靠丹田气带动,劲儿得透出去但又不能散,就是‘度’的把控。”赵海滨说,“动练筋骨柔如柳,静修气脉稳如桩。”功法是武术的灵魂,三才翻子拳尤为重视“动静兼修”。三才翻子拳主要分为动功与静功,前者叫外功,后者叫内功。外功以内功为基础,静极才能生动,赵海滨说:“静功并非静止,而是外静内动的一种机体特殊的运动状态。无论是静功还是动功,都离不开调心、调身、调息这三项练功基本手段,也就是意守、呼吸、姿势三个环节,静则生阴、动则生阳,动静兼修,三调结合,于是阴阳调和祛病延年。”

此外还有盘龙大枪、开山棍、三才剑、三才刀,有单练、双练,其中有过去不外传的操枪法、操刀法、操剑法,其特点是无花巧姿势,都是直取快攻对手要害,使敌人无法逃脱,一招定乾坤。赵海滨带着敬畏的语气说:“习武先修德,这是师傅要求我们必须做的。崇德尚武,发扬民族精神,是三才翻子拳倡导的武德基本原则,这些器械的操法过去秘不外传,每一招都是老祖宗实战经验的浓缩。三才翻子拳的基本内容涵盖武德、拳理、拳法、功法、器械等,但最重要的就是武德。”

古技新韵 调养身心

提及习武,多数人先想到拳脚招式、力量对抗,却忽略了其核心:以“武”修“身”,以“术”养“心”。习武从不是单纯的体能训练,而是一场循序渐进的自我修行。赵海滨说:“习武修‘身’,不只是练肌肉与筋骨,更是提升对身体的掌控力。扎马步要稳如磐石,出拳要直如矢箭,每一个动作都需摒弃浮躁,专注于呼吸与肢体的配合。久练之下,僵硬的身体会变得灵活,紊乱的呼吸会趋于沉缓,连平日里难以察觉的身体失衡,也会在一招一式的矫正中逐渐改善。”

“手转乾坤云影动,步移日月露华凉。晨晖映照心灵处,养性修身韵里藏。”这种“修”,是让身体从“失控”走向“可控”,从“疲惫”走向“坚韧”,为养心打下坚实的根基,习武之人更重要的就是养“心”。赵海滨说:“练拳时最忌心浮气躁,急于求成则扎不稳马步,心有杂念则出拳无力,患得患失则难避对手招式。只有沉下心来,才能把动作练到实处。”久而久之,这份“专注”会延伸到生活、工作中,不再被琐事分心,遇事时不再慌手慌脚,学会像调整呼吸一样调节情绪,像应对招式一样从容解决问题。

正因如此,赵海滨还发掘了拳法的养生价值。他改编了一些三才翻子拳的套路,推介给社区老人练习,他说:“武术也要贴合当代需求。现在人练拳不全是为了技击,更多是强身健体。三才翻子拳的一些招式非常适合养生,通过调心、调身、调息,帮大家化去浊气、活动筋骨。”

武术传承的本质,是技艺与精神的延续。为让技艺走得更远,2011年,赵海滨带弟子李志刚、武兆年、庞福波、贺延平等人前往香港参加第六届香港国际武术比赛,斩获金牌并获“全球武术贡献奖”。同年,又成立了慧文精武堂,通过武术进校园,让更多青少年了解、学习传统武术。2014年,在海勃湾区海馨社区设立了学习场所,为更多人带来了学习三才翻子拳的便利。赵海滨笑着说:“有个小学生跟我练拳,练会了基础套路,回家教给爷爷奶奶,一家子都练起来了。”

如今,赵海滨仍在每日练功、钻研拳理。谈及未来,他坚定地说:“我的师爷把拳艺传到乌海,我师傅张建国倾囊相授,我们也要把三才翻子拳的功、法、德传下去。”