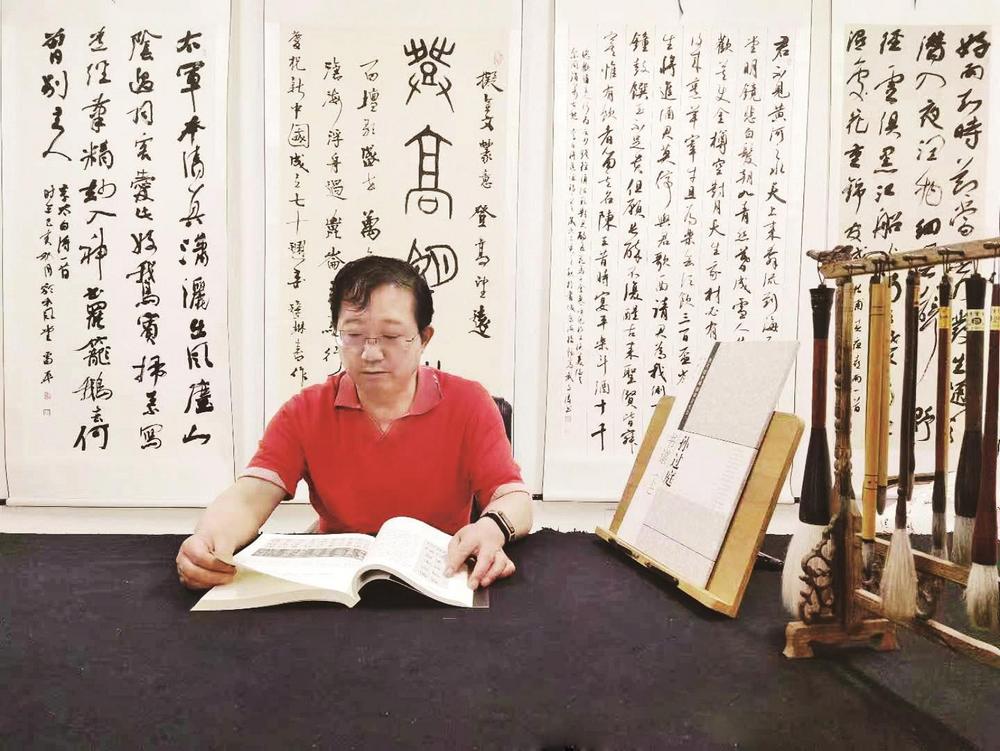

孙克峰阅读书法书籍

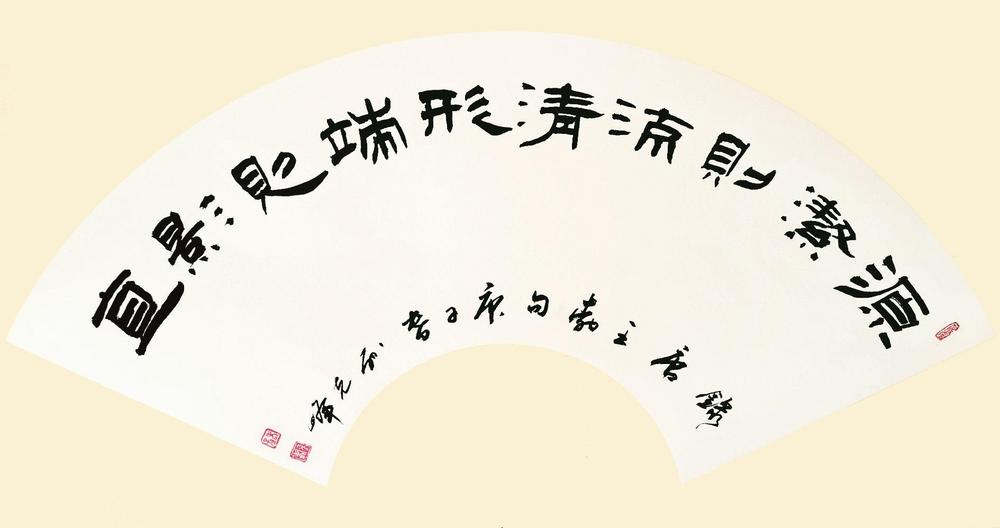

源洁则流清,形端则影直

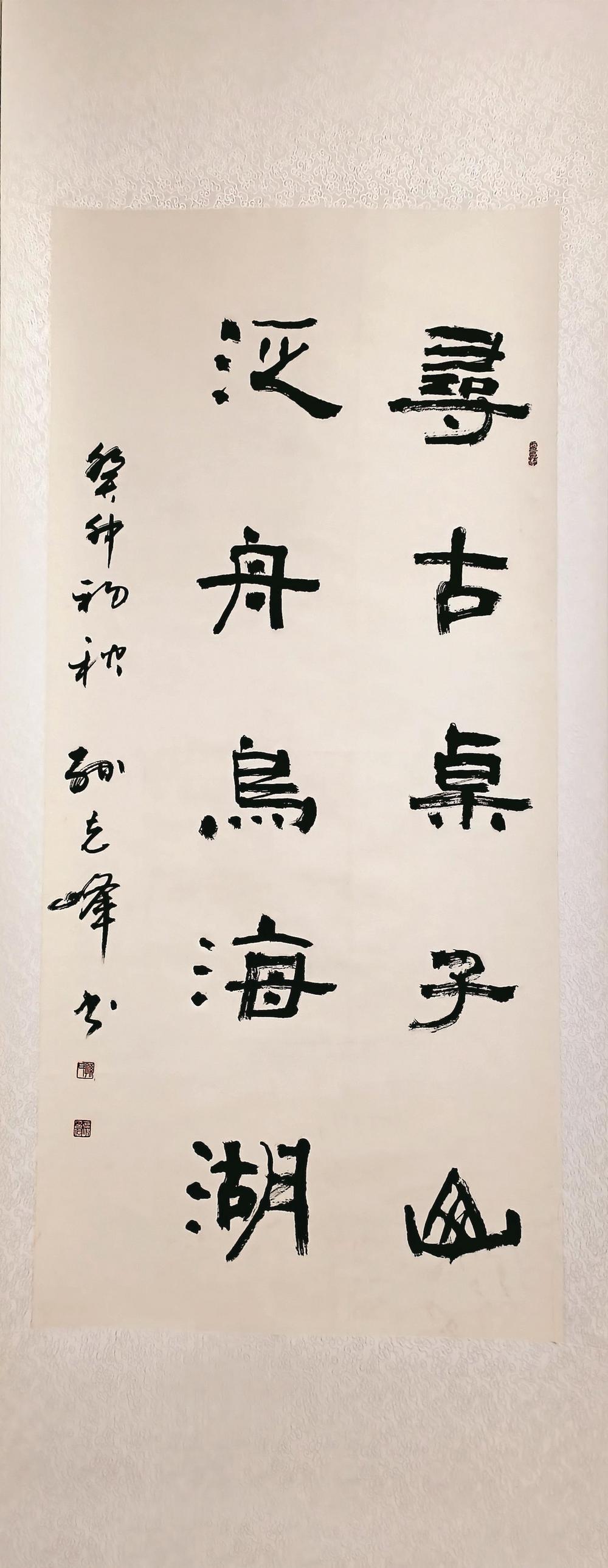

寻古桌子山,泛舟乌海湖。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人 183

本报记者 张靖爽 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

“玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!”这是《晋书·王羲之传赞》中对“书圣”王羲之的赞誉。王羲之的书法劲健优美、入木三分,诸多作品纷纷为后世所推崇效仿,受其作品影响的书法家也比比皆是。中国硬笔书法协会会员孙克峰就是其中一位。多年来,孙克峰习练书法主要以“二王”为根底,继而学习赵孟頫、米芾、苏轼等历代书家的法帖或碑碣。

年少结缘: 黑板字迹播下书法种子

孙克峰1967年出生,是土生土长的乌海人。与书法的结缘,始于小学时班上语文老师的板书。“每次上课,我总盯着老师写在黑板上的字,横平竖直里藏着说不出的好看,连‘一、二、三’都像有了灵气。”孙克峰回忆,那时候他把作业本背面当练习纸,放学回家趴在炕桌上,照着老师的字迹一笔一画模仿。时间久了,他的字渐渐有了模样,作业本上的红对勾也越来越多。

真正让他坚定练字信心的,是一次偶然的“小考验”。当时老师借来一本教学参考书,需要全文抄写留存,见孙克峰写字工整,便把一部分抄写任务交给了他。“我拿着钢笔,生怕写歪一个字,连呼吸都放轻了,抄完后还反复检查了好几遍。”没想到,老师把他的抄写部分和自己写的放在一起,办公室里其他老师竟没分辨出来。“孙克峰这字,有股子认真劲儿!”听到老师们的夸赞,少年孙克峰攥着钢笔的手更紧了,“要把字写好”的种子也自此在他心里悄悄埋下。

青年积淀:

自我提升不停歇

1984年,孙克峰成为位于海南区老石旦镇海勃湾矿务局第一中学的代课老师。那个年代没有打印机、复印机,学生们的每一张试卷,都要靠老师在钢板上用铁笔刻蜡纸,再铺在白纸上用油墨滚筒滚印。校长见孙克峰字写得周正,直接把刻印试卷的活儿交给了他。“别瞧这活儿不起眼,讲究可不少。”孙克峰笑着说,铁笔要握稳,用力轻了字刻不深,印出来模糊不清;用力重了又会把蜡纸刻破,一张蜡纸就废了,还得重新刻。而且试卷上的题目、标点,甚至行距,都要安排得清清楚楚,不然学生做题时看着费劲。

那段日子,孙克峰的办公桌上总摆着钢板、铁笔和一摞蜡纸。下课后,别的老师休息,他就趴在桌上刻蜡纸,手指被铁笔磨得发红,手腕酸了就揉一揉,一张试卷刻下来,往往要耗上大半天。“有时候刻到天黑,办公室里就我一盏灯亮着,听着铁笔在钢板上‘沙沙’的声音,倒不觉得累。”孙克峰说。正是这份日复一日的“打磨”,让他的笔法越来越稳,字体也越来越规整,为后来的书法学习打下了扎实的“基本功”。他常说:“那段刻印试卷的日子,就像给我的书法之路铺了块‘奠基石’,现在想起来都觉得珍贵。”

1987年,学校开设硬笔书法特长班,孙克峰成了专职硬笔书法老师。这对他来说,既是认可,也是挑战。“自己写字是一回事,把写字的技巧传授给学生,又是另一回事。”孙克峰告诉记者,为了当好这个老师,他开始“恶补”书法知识:每天清晨起床,先练两小时硬笔字,钢笔、铅笔换着来,字帖上的每一个字,他都要琢磨透笔画顺序、结构特点;周末一有空,就往书店跑,把能找到的硬笔书法教材、名家字帖都买回来,书页上写满了批注;遇到学校里写字好的老教师,他就拿着自己的练习本上门请教,把人家说的“横要平、竖要直,撇捺要舒展”都记在小本子上,回到家再对着本子反复练习。

在他的书法课堂上,没有枯燥的理论,只有实打实的技巧。他会握着学生的手,带着他们感受汉字的起笔、行笔、收笔;对于写得好的作业,他会贴在教室后面的空白墙上,让大家互相学习;谁要有进步,他还会亲手写一张小小的硬笔字帖,当作奖励送给学生。“孙老师教写字特别有耐心,我以前写的字歪歪扭扭,跟着他学了半年,不仅字好看了,连做作业都认真多了。”多年后,曾经的学生李悦再次见到他,还会提起当年课堂上的场景。而孙克峰最自豪的,从来不是自己后来获了多少奖、入了多少次展,而是学生们的成长:“有学生参加书法比赛拿了奖,第一时间就给我打电话报喜,看到他们有出息,比我自己有成就还高兴。”

1988年,孙克峰偶然听同事说中国书画函授大学在乌海开了分校,这让他兴奋不已。“之前一直练硬笔,早就想接触软笔书法,可没人指点,对着毛笔字帖总觉得摸不着门道,不知道‘中锋行笔’是什么,也不懂‘疏密有致’怎么练。”孙克峰说,第二天一早他就赶忙跑去报名,成了分校的第一批学员。

在函授大学的课堂上,老师从握笔姿势、运笔技巧,到书法的章法、意境,一点点为他“拨开迷雾”。“第一次握着毛笔,手都在抖,老师就站在我旁边,耐心地教我‘指实掌虚’,告诉我‘写竖要像往下坠石头,有力量’。”孙克峰说,那段时间,他每天下班后就躲在自家小书房里练字,宣纸写了一张又一张,墨汁用了一瓶又一瓶。有时候写得入了迷,忘了吃饭,妻子把饭菜端到书桌前,他才发现窗外早已黑透。也是从那时起,他对书法有了更深的理解。“我发觉书法练习不应只是为了个人成就,也应该为了传承和发扬中华文化。”孙克峰说,当他明白这一点后,便决定要为海南区的书法传承事业做些什么。

中年传承:

坚守热爱

说干就干,孙克峰先后在海南区教育局领导的帮助下组织了多次教师书法比赛。一开始,不少老师觉得“平时教学任务重,哪有时间练字”,报名的人寥寥无几。孙克峰没有放弃,他挨个儿去各个学校动员,还主动提出“上门送课”,利用教师培训的时间,教大家怎么利用碎片时间练硬笔字,怎么把书法技巧融入板书。

第一届比赛,只有20多位老师报名;到了第二届,参赛人数翻了一倍,还多了不少年轻教师;第三届的时候,不仅小学、中学老师积极参与,幼儿园的老师也来了,大家还自发建了“教师书法交流群”,平时在群里晒作品、提建议,甚至周末约着一起练字。“有位老教师跟我说,练了字之后,板书好看了,学生上课更爱盯着黑板了,自己也觉得教学更有劲儿了。”孙克峰说,看到老师们从“要我练”变成“我要练”,他觉得所有的奔波和付出都值了。

看到越来越多的人喜欢书法,也为了推进海南区的“书法五进”工作,孙克峰和几位志同道合的书法爱好者一起,牵头组建了海南区书法家协会,他当选为常务副主席,这一任就是12年。“孙副主席是个实在人,什么事都亲力亲为,从不喊苦。”海南区书协会员王军平说,每次组织书法活动,从策划方案、联系场地,到准备笔墨纸砚、邀请书法专家,孙克峰都一手操办。

这些年,在孙克峰的推动下,海南区书协先后举办了“迎新春送福字”“书法进校园公益课”“社区书法沙龙”等近百场活动。每到春节,他更是带着会员们穿梭在各个社区、企业,摆开桌子,拿起毛笔,免费为居民、职工写春联。“大爷,您想要个啥内容的春联?是要‘平安如意’还是‘财源广进’?”“小朋友,要不要写个‘福’字贴在门上?”孙克峰握着毛笔,边写边和大家聊天,墨香伴着笑声,成了春节前海南区街头最暖的风景。“看着大家拿着春联时乐呵呵的样子,我就觉得,我们不是在写毛笔字,是在把墨香和年味一起送到老百姓心里。”孙克峰说。

如今,已过知天命之年的孙克峰,依然保持着每天练字的习惯。不管工作多忙,他都会挤出一两个小时,躲进书房,铺开宣纸,研好墨,拿起毛笔。“只要一握笔,烦心事就都没了,眼里只有纸上的字,耳朵里只有毛笔在宣纸上划过的‘沙沙’声,特别踏实。”他说,书法早已不是简单的爱好,而是陪伴他多年的“老朋友”,是他的精神家园。

不仅如此,他还继续在书法传承的路上忙碌着:社区的公益书法课上,他手把手教居民写毛笔字;学校的书法兴趣班里,他给孩子们讲“二王”的故事;书协的活动中,他带着年轻会员一起琢磨笔法。他常说:“乌海是我的家,我想让墨香在这片土地上飘得更远,让更多人爱上书法,把老祖宗的文化传承下去。”

采访结束时,记者问孙克峰,练了一辈子书法,有没有觉得枯燥?他笑着摇头:“写字可比打牌、喝茶有意思多了。每写一个字,每练一幅作品,都能有新的体会,这种‘越练越明白’的快乐,只有真正喜欢书法的人才懂。”而对于自己的书法之路,他用“当个好学生,追求无止境”来总结:“书法是千年的文化瑰宝,我这一辈子,都只是个‘学习者’。”

人物小传

孙克峰现为中国硬笔书法协会会员。其作品曾入选北京中国画研究院展览馆中国书画函授大学优秀学员作品展,并被中国画研究院收藏。作品获纪念毛泽东诞辰110周年全国书画大赛铜奖;“人文中国 文化创新”全国诗文书画大赛三等奖;陕甘宁蒙四省(区)毗邻县(市、区、旗)政协联谊书画赛三等奖;第二届全国师生优秀美术作品活动辅导奖以及第二届内蒙古中小学师生硬笔书法大赛优秀组织奖等。