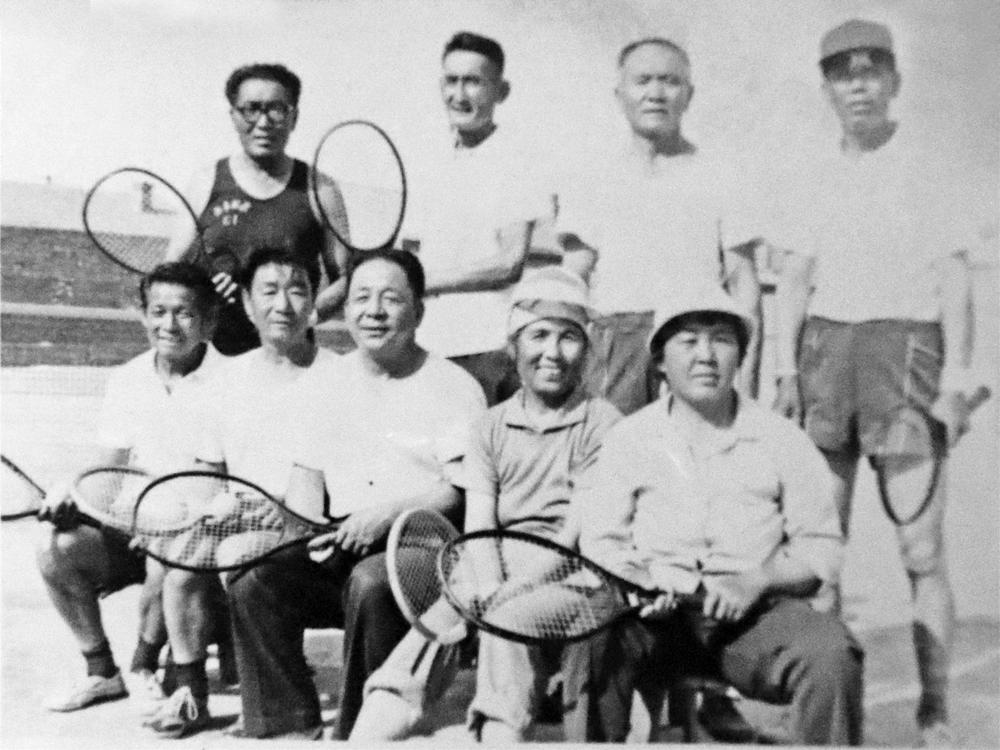

1987年,运动员参加“健康杯”老年网球邀请赛后合影。(董子平提供)

1986年,运动员训练后合影。(道尔基提供)

1986年,我市聘请网球教练为乌海网球爱好者授课。(道尔基提供)

1988年建成的乌达发电厂网球馆(后改为职工健身中心)。(董子平提供)

我市举办的全民健身运动会网球比赛。(赵荣 摄)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、“一通厂”、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

1986年,网球运动落户我市,最初只有道尔基、哈增全几位老同志投身其中,后来爱好者队伍逐渐扩大到八九人。1987年,一个东西走向、沥青地面的露天网球场在市老干部休养所院内建成,当时的装备仅有四把木质航空牌球拍和几颗网球。道尔基回忆起那段时光仍感慨不已:“那时候,四把球拍大家轮着用,仅有的几颗球打得露出黑皮,也舍不得扔掉。”尽管大家对网球怀揣着极高的热情,但对这项运动的规则却知之甚少,爱好者们只能身兼运动员与教练员双重角色,在摸索中切磋球技。

为备战1987年在乌兰浩特举办的庆祝内蒙古自治区成立40周年暨第三届全区“健康杯”老年网球赛,我市专门组建了网球队。赛前,市老年体协为每名队员配备了一把木质网球拍和运动服。然而,到了赛场大家才发现,除了乌海队,其他参赛队伍都没有使用木质球拍。“我们用的是人家早已淘汰的装备,无论是战术、技术,还是整体水平与其他盟市的队伍存在很大的差距。”道尔基坦言,“第一次参赛毫无疑问成了倒数第一。但这次失利并没有击垮我们,反而激发了大家不服输的斗志,让我们深刻认识到乌海网球运动的落后现状。”

1988年4月27日,乌海市网球协会正式成立,协会特意从包头请来网球教练授课。就这样,乌海网球运动在起点低、基础差、交流少的不利条件下,一步步发展起来。网球爱好者们在反复练习基本功的过程中,球技逐年提高。

同一段时间内,我市网球运动场馆也在不断完善。1987年,在海勃湾矿务局实验小学和家属区各修建了一块室外网球场。室外场地受天气影响大:春秋风大时,球打起来发飘;夏天干燥,场地刚浇完水就干透了;到了冬天冷得人伸不开手。1998年,乌达发电厂在厂区西门南侧路边建了一个有两片场地的室内网球馆,结束了我市没有室内网球场馆的历史。2005年,在老干部活动中心原有的五片室外场地的旧址上,建起了一个室内四块红土场地的网球馆。这让所有网球爱好者告别了在室外严寒和酷暑中打球的岁月。

新场馆的建成,为我市网球运动的蓬勃发展注入了强劲动力,一系列赛事接踵而至,如内蒙古西部四盟市网球联谊赛、迎奥运“乌海杯”全区第十八届中青年网球赛等,有效推动了网球运动在我市的普及与提高。

随着参与网球运动的人数日益增多,现有场地渐渐无法满足爱好者的运动需求,同时,为迎接自治区“十二运”,我市先后在滨河新区建成了6连片的国际标准室外塑胶网球场和拥有6块场地的室内网球馆,进一步完善了网球运动基础设施,为乌海网球运动的持续发展奠定了坚实基础。