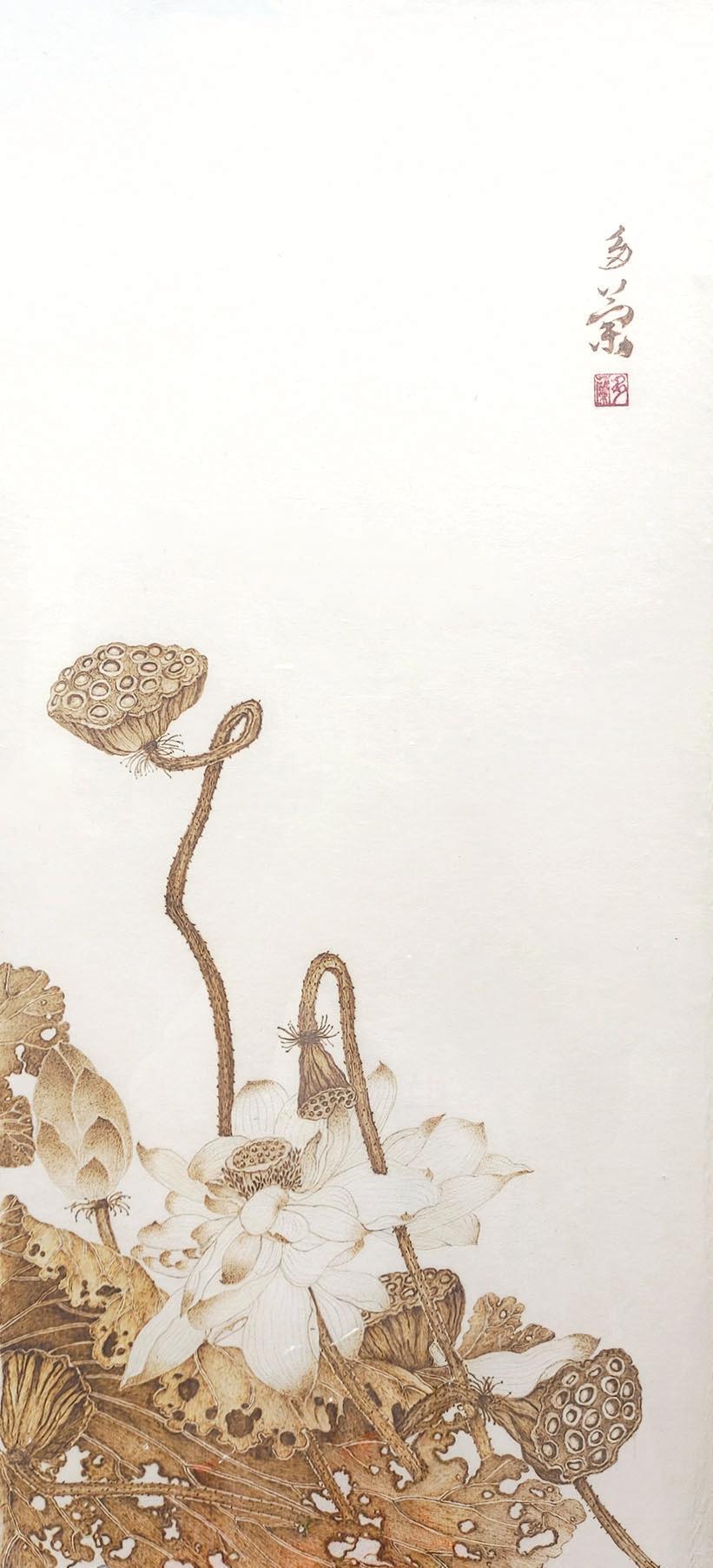

丝绢烙画作品《秋韵》

张丽军与她的作品合影

本报记者 张靖爽 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

秋日午后,记者来到张丽军的工作室。她身着素雅长裙,正凝神屏息,手持一支笔尖泛着暗红光泽的烙笔,悬停在一块色白如月光的丝绢上。笔尖落下,没有墨汁晕染的轻柔,只有细微的“滋滋”声响,一缕几不可见的青烟袅袅升起。丝绢上,一道道清晰的线条随之诞生,深浅不一、层次分明。张丽军正在用摄氏数百度的“火”做墨,在一方方丝绢上,勾勒着“滚烫的艺术人生”。

张丽军,艺名多兰,意为“温暖的光”。

从售票员到艺术追梦人

1986年,18岁的张丽军进入乌海市公交公司三队担任售票员。十年寒暑,她始终穿梭于固定线路。日复一日“两点一线”的生活,让心底那份对色彩和线条的原始渴望愈发清晰。她越发怀念儿时在沙地上、在作业本空白处涂鸦的纯粹快乐。

一个寻常的工作日,车厢摇晃,张丽军如往常一般认真地工作着。一位年轻女孩背着画夹、神色匆匆地上了车。女孩背的画夹吸引了张丽军的注意,“姑娘,学画画的?”途中空闲,她忍不住攀谈。这一聊,张丽军得知市职工中专工艺美术广告设计专业正在招生,28岁的她分外激动,“还有这样的好事?我不想错过,我要重新上学!”这个念头无比清晰、无比强烈。

同年9月,张丽军怀揣着对未来的憧憬,在单位办理了停薪留职手续,踏入了市职工中专的校门。坐在窗明几净的教室里,指尖触碰到崭新的画纸和画笔,她百感交集。“儿时的梦想,终于照进了现实”。喜悦的同时,她也偶有焦虑。开学已逾二十日,课程进度早已拉开;环顾四周,同学们青春洋溢的面庞,更衬得她这位“大龄学员”格格不入;最要命的是,她几乎没有系统学习过美术知识。

最初的素描课上,她画的线条生硬、杂乱,与老师要求的流畅、精准相差甚远。色彩构成作业,更是让她抓狂,夜深人静时,画室里常常只剩她一人对着石膏几何体反复练习。

幸运的是,她遇到了生命中的贵人。班主任张德育老师察觉到了她的困境。常常在课后为她开小灶,耐心地讲解结构、透视这些基础却又至关重要的知识。授课教师全立新,更是被她身上那股子不服输的劲儿打动,不厌其烦地示范、修改她的作业,一句“别急,画画是手上的功夫,更是心里的沉淀。”给了她莫大的激励。这些“特别关照”,对张丽军而言如同黑暗中的灯塔。她越发努力,拿出了在公交车上十年磨砺出的韧性和勤奋。别人画一张,她画三张,硬是凭着这股狠劲,她一点一点补齐了落下的功课。两年后,当鲜红的毕业证书捧在手中时,张丽军欣喜不已。“那沉甸甸的分量,是我用无数个不眠之夜和坚韧意志换来的勋章”。张丽军说。

初遇烙画被惊艳

走出校门,艺术之路也并非坦途。广告设计的案头工作、美术培训班的琐碎经营、代课时的紧张……生活虽被填得满满当当,但张丽军总觉得还缺了点什么。

2010年,命运的齿轮再次转动。一次偶然的机会,她看到了烫画作品。那并非寻常的画作。没有油彩的艳丽,没有水墨的氤氲,而是在宣纸上,用高温烙铁“烫”出的山川河流、人物花鸟。画作线条遒劲有力,深浅焦痕构成的光影变化,呈现出一种独特的、带着金属质感和岁月沧桑的韵味。

细问得知,这叫“烙画”,古称“火针刺绣”,是中国一门极其古老且珍贵的民间艺术。其精髓在于,使用温度在300至800摄氏度的特制电烙笔,利用高温使竹木、宣纸、丝绢等材料表面发生可控的碳化反应,通过精准控制“火候”和运笔技法(勾、勒、点、皴、染),形成深浅不一的焦痕,从而呈现出丰富的画面层次和立体效果。了解到烙画悠久的历史和独特的艺术魅力,张丽军心中的火焰被彻底点燃了。“这正是我一直在寻找的,融合了绘画技艺与独特材质、充满挑战与力量感的艺术。”她激动地说道。

初生牛犊不怕虎。张丽军立刻从网上购置了一套基础的电烙笔工具,兴冲冲地在宣纸上开始了她的“火墨”初体验。理想很丰满,现实却给了她当头一棒。想象中流畅的线条,在烙笔下变得滞涩难行,温度稍高,宣纸瞬间焦黑穿孔;温度稍低,又难以留下清晰痕迹。精心构思的画面,在“滋滋”的轻响和缕缕青烟中,变成了一片片狼藉的焦洞和深浅不匀的污迹。不甘心的她,又向认识的几位有绘画经验的朋友求助,但结果仍以失败告终。痛定思痛,她开始冷静分析原因。“工欲善其事,必先利其器。”她意识到,没有趁手的“兵器”,再高的热情也是徒劳。于是,她开始查阅古籍资料、浏览专业论坛、四处打听定制渠道,探索烙笔的定制。终于,通过一位远方的同行介绍,她找到了一家能定制精细温控烙笔的工作室。工具的问题初步解决,剩下的,就是人与技艺的磨合,无数次的练习、失败、再练习……终于成功,张丽军决定以《草原英雄小姐妹》龙梅和玉荣的英雄事迹为主题进行创作。“如何用单一的烙痕,表现出草原上暴风雪的肆虐无情,以及羊群在风雪中惊恐奔逃、濒临绝境的震撼场景?风雪是无形的,羊群的慌乱是动态的,这些都需要通过静态的、深浅不一的烙痕来展现。”张丽军告诉记者,整整三天两夜,她几乎没合眼,手指因长时间握笔而酸痛,眼睛布满血丝。功夫不负有心人,她终于在若干次尝试后,灵感突现,摒弃了具象描绘每一片雪花、每一只羊的想法,转而采用更加写意和富有张力的表现手法,也正因如此才能完成画作。

随着技艺愈发成熟稳定,张丽军的创作题材日益广泛,从气势磅礴的《黄河瀑布》,到再现书法神韵的《兰亭序》,再到蕴含哲思的《老子出关》《逍遥游》……这些作品不仅是技艺的展示,更是她心路历程的写照。终于,辛勤耕耘迎来了回响。她的《老子出关》在第五届“祖国好”华语文学艺术大赛中荣获银奖,《逍遥游》则更上一层楼,不仅在第二届“时代颂歌”全国诗文书画大赛中摘得二等奖,更荣获了代表内蒙古自治区工艺美术最高荣誉之一的“飞马奖”铜奖。

千里拜师,技艺升华

2014年底,一个偶然的机会,张丽军了解到杭州有一位烙画大师闫贵海,尤以在轻薄柔软的杭州丝绢上进行烙画创作而闻名遐迩。“丝绢!这比宣纸更为娇贵脆弱的载体,如何能承受数百摄氏度的烙铁?”带着疑问,张丽军托人联系到了闫贵海。怀着敬畏和忐忑,她小心翼翼地发去自己的部分作品照片,并表达了渴望学习丝绸烙画的强烈愿望。令她惊喜且感动的是,闫贵海不仅没有大师的架子,反而对她这个来自遥远内蒙古、执着于烙画的“同行”格外欣赏。更让她眼眶发热的是,当闫贵海得知她来自内蒙古,路途遥远且学习不易时,竟主动表示:“学费就免了,能把这门手艺传下去,让更多人知道,比什么都重要。”这份对艺术的赤诚和对后辈的无私提携,让张丽军深深动容。

2015年初春,张丽军踏上了南下的列车,奔赴杭州,正式拜入闫贵海门下,开始了新一轮的“魔鬼训练”。

闫贵海毫无保留,倾囊相授。其中,让张丽军受益终身并引以为傲的“点笔技法”,便是闫贵海的真传绝活。“看似简单的‘点’,实则蕴含千钧之力与万般变化。通过密集程度、深浅焦痕、点的大小变化来表现物体的质感和光影过渡,极大地丰富了丝绸烙画的层次感和细腻度,让画面仿佛有了呼吸。”张丽军感慨地说。

2024年,她潜心创作的两幅丝绢烙画作品《簪花仕女图》《捣练图》惊艳亮相。《簪花仕女图》中,唐代仕女的雍容华贵、衣袂的轻柔飘逸,在丝绸的质感和烙笔的精妙渲染下,达到了令人叹为观止的效果。

然而,艺术的探索之路并非只有鲜花和掌声,有时也伴随着片片“荆棘”。今年年初,为了寻求烙画艺术新的表现形式和质感,张丽军将目光投向了毛毡材料。她设想将烙画与毛毡烫化工艺结合,创造出更具现代感和肌理效果的作品。在一次专注的实验中,她尝试用烙笔处理一块特殊处理的彩色毛毡。由于对这种新材料在高温下可能释放的气体缺乏足够认知,加上创作时过于投入,她没有做好充分的防护。密闭的工作室里,不知不觉间弥漫开一股不易察觉的异味。数小时后,当作品初具雏形时,她突感头晕目眩,胸闷气短,剧烈的咳嗽撕扯着喉咙,如同重感冒般浑身酸痛乏力。

起初,她并未太在意,一心惦记着未完成的作品,担心灵感稍纵即逝,更怕氧化影响效果,张丽军选择了咬牙坚持。“当时就想着,再挺一挺,把最关键的部分做完,不能半途而废……”她回忆道,语气里带着一丝后怕和无奈。

直到几天后,强烈的咳嗽让她夜不能寐,才不得不再次就医。“胸膜炎发作时,每一次呼吸都像有针在扎,高烧不退,躺在病床上看着苍白的天花板,我才真正意识到,这次真的‘玩火’玩大了。”张丽军苦笑着说。

如今,在张丽军的工作室里,那支陪伴她多年的烙笔静静躺在工作台上,时刻准备着。从宣纸到轻薄华美的丝绢,每一道焦痕,都是她生命轨迹的烙印,记录着挑战、失败、坚持与成就。

“火,是危险,也是力量;是毁灭,更是创造。”张丽军凝视着窗外的高楼,声音平静而有力,“烙画于我,早已不是一门手艺,而是生命的表达方式。用‘火墨’作画,就像是在用生命的热度与时间对话。”她顿了顿,目光回到满墙的作品上,那里有草原的风雪、黄河的咆哮、古人的哲思,也有她心中对艺术的追求与热爱。“这条路,我会一直烙下去,直到烙不动的那天。”

人物小传

张丽军,乌海市工艺美术协会会长,自治区工艺美术协会副会长,中国工艺美术协会会员,丝绢烙画项目传承人。

2013年,其创作的烙画作品《老子出关》获第五届祖国好华语文学艺术大赛银奖;同年,烙画作品《逍遥游》获第二届“时代颂歌”全国诗文书画大赛二等奖;2014年,其作品获内蒙古自治区工艺美术《飞马奖》铜奖;2024年,其作品《秋韵》获乌海市世外桃源杯第二届工艺美术大赛暨大师的评选活动金奖。