勾勒

渲染

点擦

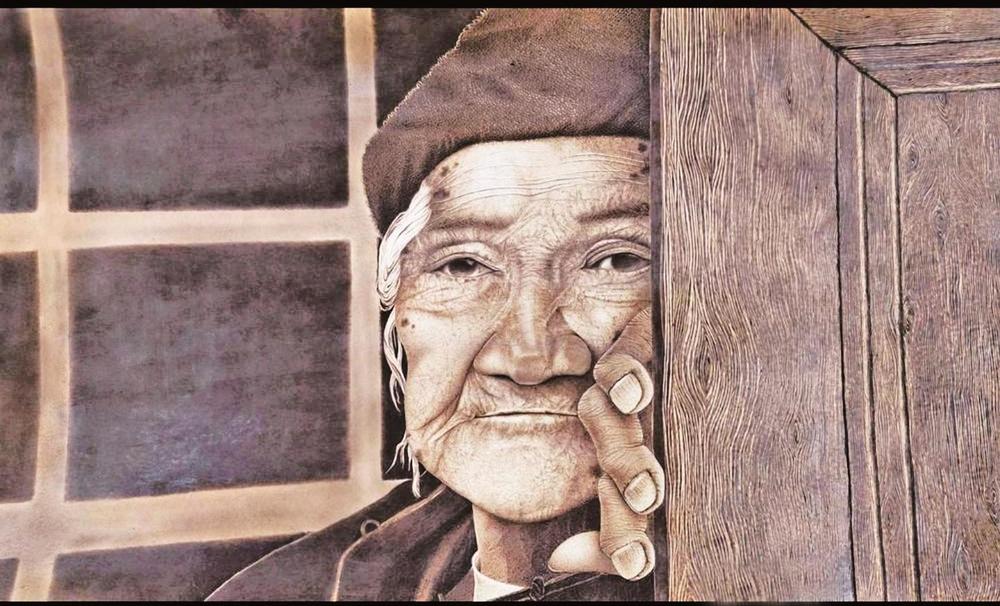

作品 《盼》

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗(13)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

烙画又称火笔画,就是用火烧热烙铁在物体上熨出烙痕作画。其历史源远流长,西汉时期,最初只是民间艺人在木质家具等物件上简单烫制图案,以作装饰。历经岁月的洗礼与沉淀,烙画从简单的烫纹到如今层次丰富、栩栩如生的艺术作品。烙画创作在把握火候、力度的同时,注重“意在笔先、落笔成形”。烙画不仅有中国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法,还可以烫出丰富的层次与色调,具有较强的立体感,因而给人以古朴典雅、回味无穷的艺术享受。如今,木板烙画已成为非物质文化遗产,在艺术舞台上散发着独特魅力。代表性传承人翟钊所传承的木板烙画项目,2023年被评定为乌海市市级非物质文化遗产代表性项目,2025年被评定为内蒙古自治区省级非物质文化遗产代表性项目。

千年技艺 民间瑰宝

走进传承人翟钊的烙画工作室,一幅幅烙画作品挂满了墙面。这些作品里,有花鸟、山水,也有建筑、人物。其中,令人印象最深刻的则是有关岩画的烙画作品,岩石在烙笔描绘下,留下了风沙侵蚀的痕迹,各种图腾的图案就像自然镶嵌一般。翟钊介绍:“像这样的作品需要近两个月的时间才能完成创作,再加上前期的实地观摩、整理资料,时间就更长了。”

烙画的起源其实与人类对火的利用密切相关。先民们在使用火的过程中,发现火焰灼烧木材会留下深浅不一的痕迹,便逐渐有意识地用这种方式在木头上标记符号或简单图案,这可视为烙画的原始形态。

到了秦汉时期,随着漆器工艺的发展,人们在木胎漆器上尝试用火烫出纹饰,使烙画从实用标记向装饰艺术过渡。传承人翟钊说道:“相传西汉时期,南阳城里有一姓李名文的烙花工匠,是远近闻名的烙花高手,无论是尺子、筷子,还是手杖、扇坠,一经他络烫,各式各样的人物、花鸟、山水、走兽,栩栩如生、跃然纸上,精美绝伦、巧夺天工,人称‘烙花王’。”在长沙马王堆汉墓出土的木俑底座,边缘就有疑似火烫的弦纹痕迹,与同期漆器“以火定形”的工序相印证,为烙画技法埋下伏笔。

烙画真正形成成熟的艺术形态并走向兴盛,是在明清时期。翟钊说:“明清的时候,民间手工艺的发展最为繁荣,就拿烙画来说,已经不再局限于木板,有竹子、葫芦等;题材也特别丰富,有山水、花鸟、人物、吉祥图案等。”据明代《帝京景物略》记载,京城庙会中有“火炙葫芦”售卖,“以铁针烧红,画山水虫鱼于瓢上,色如老木,纹若裂冰”,这是现存最早明确描述烙画的文献。书中提到的“色如老木”,已与现代烙画核心技法一致,可见当时烙画已成为市井流行的工艺品。

清末至民国时期,受战乱和社会动荡的影响,烙画一度陷入低迷,但仍有民间艺人坚守传承。翟钊说:“那个时期有个艺人叫赵星三,为避兵祸,带着烙画工具辗转各地,临终前将技法传给徒弟王德山。王德山在1956年参加全国民间艺术展时,他的烙画《清明上河图》局部,就是以木板为载体。”

20世纪50年代后,随着传统文化的复苏,烙画得到重视,艺人们在继承传统技法的基础上不断创新。翟钊指着他的经典作品《甲骨文》说道:“现代烙画在载体上进一步拓展,加入了宣纸、丝绢、皮革等;甚至与现代设计结合,应用在家具装饰、文创产品等领域,作品也更具时代感,同时保留了火烫特有的古朴韵味。”

“火针刺绣” 游刃有余

如今,烙画已被列入多项非物质文化遗产名录,成为我国民间艺术中极具辨识度的瑰宝,其独特的“火针刺绣”的艺术语言,持续传递着传统工艺的智慧与魅力。

烙画的妙处就在于将转瞬即逝的热力转化为永恒的纹理,其间既需对烙画技法有着得心应手的能力,更需对材料与火候有着深刻的了解与把握。翟钊说:“初学烙画时,我用熨衣服的烙铁在三合板上烫出第一个竹节,看着那道焦黑的痕迹让我明白,烙画的‘笔墨’全在温度的掌控中。”现代烙笔虽已能精准调温,但真正的功夫仍在手腕的轻重缓急之间。翟钊指着作品说道:“就像这幅作品里的沙漠,必须将温度和力度控制好,才能烙出细如发丝的沙粒纹理,光是表现沙丘的层次感我就烙了一个多月。”

传统烙画有五色之说,对应木材经不同温度灼烧后的色彩变化:有的浅黄如宣纸,有的棕黄似赭石,还有深褐类墨色,当温度达到300℃以上时,就会出现焦黑如墨的颜色。翟钊看着他的作品说:“我在绘制《老伴儿》这幅作品时,其中父亲的皱纹就有很多讲究,先用低温勾勒轮廓,再以中温晕染凹陷处,最后用高温点染眼角的深纹,这种‘多层叠烫’技法,能表现出像素描一样的立体感,又会有烙画特有的温润光泽。”

在这幅作品中,红对联在炭化木色的衬托下格外鲜活,既保留了烙画的古朴,又增添了生活气息。翟钊说:“我也尝试突破单一色调的局限,像这副对联就是烙画完成后用矿物颜料细细点染的。”翟钊认为,这种“烙为主,彩为辅”的探索,并非背离传统,而是让传统的技艺更能表达当代生活。

在工作室的西墙上,一幅层峦叠嶂的山水画格外醒目,山石分明,云雾缭绕。翟钊说:“这幅作品最考验功力的是表现出水纹和云雾。烙浪花时,需要快速掠过木板形成断断续续的浅痕,就像水波的瞬息万变一样。这种技法脱胎于中国画的‘飞白’,在热度未散时进行二次叠加,就能产生自然的渐变,这也是笔墨难以达到的效果。”

“铁笔融情” 潜心钻研

在掌握了日常山水、花鸟、人物等烙画技能后,翟钊开始思考更深层次的内容。“技法达到一定水平时,该往深里走”,朋友的一句话,让翟钊豁然开朗,将目光投向了甲骨文与岩画。

翟钊说:“山水花鸟其实是非常考验烙画功底的,但是这一类型的作品容易让人出现审美疲劳,我就开始琢磨如何能够增加作品的深度。有一次看资料,发现古人在骨头上进行烙画,我就想到了甲骨文,于是我开始琢磨,要是能把甲骨文通过烙画表现出来,那一定是非常独特的艺术表现。”

为了还原岩画的沧桑,翟钊用单一色调为基础,融入灰、褐等多种颜色,甚至专程跑到摩尔沟等地实地观摩,将不同地域的岩画图形融入创作。

相较于岩画的创作,甲骨文创作则面临更大挑战。翟钊说:“目前,翻译出的甲骨文字并不多,有时就怕别人问我‘这上面写的啥’,如果创作的人都不知道内容,是非常尴尬的。况且,甲骨文是十分有趣的,甲骨文的顺序和现在不同,一排排看,常念不通,这种神秘感反而更吸引人。如若读懂,就像是在跟先民们对话一样,所以我也常常告诉自己要潜心钻研。”

其实,任何艺术创作,拼到最后就是在看作品背后的文化。在翟钊看来,有真情实感和历史厚重感的作品,其艺术张力远超普通风景。所以,他的创作也有很多题材是融入对生活的体验。作品《老伴儿》和《盼》就是以父母为原型创作的,《老伴儿》将老两口相扶相持的状态烙刻其中,《盼》更是将母亲期盼眼神刻画得入木三分。他说:“艺术不只是技法,更是情感的沉淀,这些生活中的深情尽在烙铁的轻重之间。”这正是纯手工作品与“机器批量生产”的最大不同,因为手工的温度里,藏着创作者的思考与爱。

在这个快节奏的时代,翟钊用烙铁的温度,一点点熨烫出自己对历史和生活的思考。这份坚守,本身就是对传承最好的诠释。对于未来,翟建说道:“我希望在自己的作品中能融合阴山、甘德尔山、贺兰山等地的岩画特征,创作一幅展现北疆文化根脉的历史长卷。”