青格乐图、白思宇倾情演绎

乌海春晚歌声飞扬

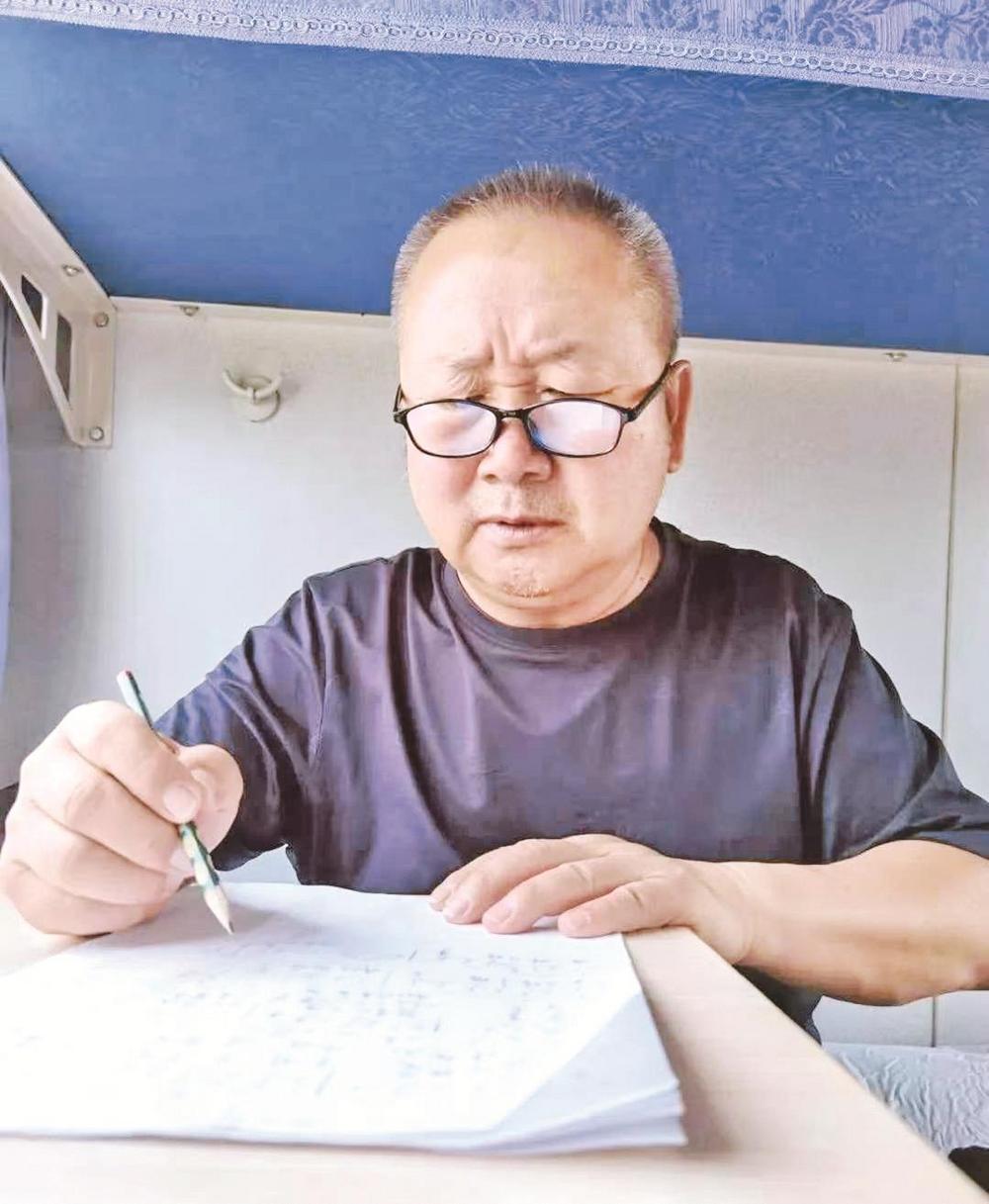

康飞在火车上仍忙着创作 本版图片均为资料图

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 文化会客厅

本报记者 赵荣

文化是一座城市的灵魂,是城市外在形象和精神气质的有机统一,也是城市内涵、品质、特色的重要标志。

乌海是一座因煤而建、因煤而兴的移民城市,20世纪50年代末,来自天南地北的建设者因煤炭开发在这里相遇,在这块沃土上创造着财富与价值,并形成了多姿多彩、璀璨夺目的文化,有文学、绘画、书法、摄影、赏石、戏曲……在丰富着老百姓的日常生活的同时,也涵养着城市的独特气质。

为探寻乌海地区有价值的文化现象,深层次研究各类文化现象给乌海人带来的丰富体验,本报特开设“弘扬北疆文化 赓续中华文脉·文化会客厅”栏目,邀请学者、业内人士、专家以嘉宾漫谈的形式,探讨引人注目的文化话题,讲好新时代乌海故事。

近年来,我市本土歌曲蓬勃发展,带着黄河岸边的涛声,裹着沙漠里的风沙气息,藏着街巷里的烟火故事,深深扎根在这座城市的变迁里。一开口,便是家乡的模样;一入耳,就勾连着心底最亲的记忆。本期《文化会客厅》特别邀请了作词、谱曲、演唱等多位深耕本土音乐数十年的工作者,讲述他们如何将黄河波浪的起伏化作歌词里的平仄,把沙漠风的呼啸谱成旋律中的转音,让街巷烟火气顺着唱腔的顿挫浸润到人们的心里。

邀请嘉宾

刘苏州:音乐制作人、作曲人、编曲人、混音师,内蒙古音乐家协会会员、市新联会副会长、市红领巾艺术团音乐总监、内蒙古律舟文化传媒有限公司总经理。

王德军:海勃湾区作家协会理事,热爱歌曲作词。

王华峰:深耕本土歌曲作词多年,代表作颇丰。

麻瑞英:中国音乐著作权协会会员、内蒙古音乐家协会会员、乌海乌兰牧骑(市歌舞团)声乐队队长。

连志源:民族男高音,内蒙古音乐家协会会员、陕西省音乐家协会会员。

康飞:音乐人,中国音乐家协会会员、市音乐家协会副主席、市打击乐协会名誉会长。

白思宇:花腔女高音,内蒙古音乐家协会会员、乌海乌兰牧骑(市歌舞团)副团长。

您是在怎样的契机下开始创作(演唱)关于乌海的歌曲的?

王德军:我在乌海生活了55年,这片土地从贫瘠到富饶,从荒凉到繁华,我是亲历者。我深爱乌海,便将自己的喜爱付诸笔端,一开始写短的诗词歌赋,像《赞乌海湖》《乌海人》等,这些都在《乌海日报》上发表。后来,海勃湾区作家协会主席李荷花说:“你写得词好,又喜欢唱歌,何不尝试为歌曲作词。”

从2018年开始我便尝试作词,第一首歌词《乌海人》是乌海作曲家赵明占老师发现后依据歌词谱的曲,歌词主要描绘了乌海人朴实、勇敢、艰苦奋斗、守护家园的故事。紧接着有《乌海湖》《百年梦》《中国共产党最爱人民》《高原雄鹰》《来沙漠看海》《海勃湾》《黄河几字湾》等20多个作品,这些歌曲赞美家乡,歌词中都有乌海的元素,其目的就是宣传乌海,让更多人了解这座沙水相依的美丽城市。

康飞:音乐对我的人生有着巨大的影响,可以说已经渗透到血液里。

1981年来到乌海,我的经历可以说跌宕起伏,暖心的、悲伤的、轻松的、压抑的、狂野的……各种各样的经历和故事,所以对乌海这座城市有着深厚的感情,通过原创音乐的窗口得以释放,形成了一首首可以让人细细品味的歌曲。曾为每天奔波在城市中维护道路安全的骑警写过歌曲,为营造干净卫生的城市建设者写过歌曲,为辛苦的警察和警嫂写过歌曲……我创作的灵感与动力来自生活,感受最深的是什么就去创作这个方面的歌曲,如沙漠、乌海湖的美景给了我视觉上的震撼,就有了《来沙漠看海》这首歌;乌海市树沙枣树坚韧不拔的倔强让我深受触动,就创作了《沙枣树下》;还有《四合木》《乌海湖我心上的明珠》等都是这样。

王华峰:我一直热爱写作,散文、诗歌居多。2017年,在我市举办的一次原创音乐比赛中,我创作了《走进你——政协之歌》和《甘德尔之巅》2首歌词。《走进你——政协之歌》由华林、明明作曲,周建丽、尚飞、白思宇3位不同年龄段的老师都演唱过,抒发了几届政协委员的情怀。《甘德尔之巅》这首歌的歌词,寄情于山水,托物言志,主要颂扬乌海精神,由本土音乐人金水老师作曲,乌海乌兰牧骑李蒙老师演唱,在我市和自治区的音乐平台上都曾播放过。

您认为乌海本土音乐目前呈现出怎样的发展态势?有着怎样的魅力?

刘苏州:与国内一线城市相比,乌海尚未形成成熟的商业音乐市场,也缺乏唱片、影视剧、舞台音乐剧等优质资源。立足这一实际,乌海更需深挖地理文化基因——将黄河文化、沙漠生态、工业文明与“书法之城”等多元元素熔于一炉,通过多维度探索与跨界融合,在传统与现代的碰撞中,孕育出更具地域标识度的音乐风格与作品,让歌声真正成为这座城市的声音名片。

王华峰:目前乌海的本土音乐,呈现群众参与度逐渐升温,专业团体原创音乐成为主导,政府和社团有关机构的资金项目投入更加向本土原创音乐倾斜的态势。具体体现在几个变化上:一是基层群众性文化活动表演更多融入本土原创音乐作品;二是专业团体演员的主打歌曲更多选用原创音乐代表作品,并逐渐走向更大的舞台;三是官方投入一些鼓励原创音乐的项目扶持资金,更大程度地带动了音乐人的参与热情,使市区两级文化馆、音乐协会陆续创作出一些“接地气”的原创音乐。

连志源:乌海作为一座移民城市,有着独特的魅力,其音乐元素也因移民特质而呈现出多样化:陕北民歌的高亢、东北民歌的爽朗、内蒙古音乐的豪迈在此交融碰撞。今年乌海市青年曲作者麻瑞英老师创作的《赛汗乌素》便是最好的例证,这首极具乌海人文气息的村歌,不仅融入了东北二人转、陕北民歌的元素,还增加了袁沛耀老师曲艺元素——呱嘴,这些都是地道的乌海本土元素,却能让来自不同地域的老百姓听出自己家乡的味道。

在创作关于乌海的歌曲时,您是如何从乌海的自然景观、人文历史、生活场景等方面获取灵感,并将其转化为音乐语言?

刘苏州:首先用自己所掌握的音乐技术不断地探索和尝试,哪种调式、和声能更好地表达乌海的自然景观、人文历史、生活场景。其次作品成型后是否适合在多种场景下应用,如文旅活动、晚会、宣传视频等。最终结合实际应用场景确定音乐风格,并创作出一首完整的音乐作品。

麻瑞英:创作关于乌海的歌曲时,从自然、人文、生活中汲取灵感并转化为音乐语言,需要将具象的元素拆解为听觉符号,让旋律、歌词、编曲与城市气质形成共振。

可以从自然景观中提炼画面感旋律。如我写的《赛汗乌素》这首歌,海南区赛汗乌素村是黄河入蒙首站,黄河的壮阔则用舒展的旋律线(如长音的唢呐)表现,节奏上加入类似水流的切分音,让旋律既有冲击力又有流动感。又将各民族文化交融体现在以西北地区民歌曲调、蒙汉调及东北地区的音乐元素中。

还可以从人文历史中挖掘故事性歌词。乌海既有游牧文化的痕迹,也有工业城市的记忆(煤炭、化工产业),这座汇聚了来自祖国四面八方的建设者而崛起的年轻城市,极具活力与包容。这些历史碎片可转化为歌词的叙事线索。将关键词具象化,把“黄河”的文化符号(黄河水、土墩墩等)写入歌词,如“黄河水打了个弯,润开咱塞北的春”;用“咱的根扎在这,赛汗乌素村”“甜盈盈的那黄河水,养育代代好儿郎”唤起工业时代的集体记忆,让歌词既有地域专属感,又能引发时代共鸣。同时,围绕“人与自然和谐共生”的理念,将沙漠治理、黄河护岸等当代故事转化为“新房大院儿是亮堂堂”“西行客栈游客的歌声响亮”等意象,让历史与当下产生对话,避免歌词沦为单纯的景观罗列。

还要从生活场景中捕捉烟火气节奏。乌海人的日常生活充满地域特色——清晨的田间地头、傍晚的黄河边散步、假日里西行客栈的游客,这些场景的“声音与节奏”可融入音乐结构。

最终,所有元素需服务于乌海“刚柔并济”的气质——既有沙漠的硬朗,又有黄河的温柔;既有工业的厚重,又有生活的鲜活。因此,在音乐风格上融合民歌的质朴与曲艺的热情,让旋律既能独唱时打动人心,也能在呱嘴时展现乡村的包容感,让听众在歌声中既能“看见”乌海的模样,也能“触摸”到乌海的温度。

连志源:记得创作《乌海恋曲》时是来乌海参加工作的第10年,一个傍晚散步于乌海湖畔,望着眼前湖面粼粼波光、岸边绿树倒影,不禁想起刚来时风沙肆虐、空气质量差的景象。10年间,这座城市从能源重镇蜕变为璀璨的黄河明珠,翻天覆地的变化让身为乌海一分子的我,总想为它做点什么。于是,我从专业出发,创作并演唱了唯一一首作品《乌海恋曲》,还邀请陕西师范大学的侯玥彤老师谱曲。为了唱好它,我驾车重游乌海,感受每一处变迁,更邀中国爱乐乐团录制伴奏,只为把美丽乌海展现在听众面前。

演唱乌海本土歌曲时,您是如何把握歌曲中蕴含的情感,让听众更深刻地感受到歌曲所表达的乌海特色的?

白思宇:乌海是我的第二故乡,14载春秋里,一草一木都刻着熟悉的印记,一砖一瓦都藏着亲切的温度。那份融入骨血的情感,早已超越了“故乡”二字的界定。每次演唱乌海本土歌曲时,我都要在情感、行动中双重深耕。从拿到作品开始,便怀着对家乡的赤诚与眷恋走进歌曲,反复品读歌词里的每一个字,那些关于山水、人文故事的描述,都能勾起内心深处的共鸣,让情感有了坚实的落脚点。在一次次演唱中,会不自觉地将自己对家乡的热爱、自豪与期许融入其中,让歌声里满是发自肺腑的温度,通过旋律把家乡的美好娓娓道来。

首先,我会主动与作词、作曲老师沟通,细致了解他们创作时的灵感来源、想要传递的核心情感,以及对歌曲节奏、意境的设计巧思,只为精准把握作品的灵魂。拿到谱子后,先逐字逐句分析歌词内容,带着饱满的感情反复朗读,让文字在心中生根发芽。接着会仔细研究旋律,总结出歌曲主要依托的母音,针对这个母音进行大量的发声练习,从气息的稳定到音色的通透,一遍遍打磨,同时认真做好开嗓训练,为演唱打下坚实基础。之后,一遍遍将谱子唱熟,再循序渐进地把歌词与旋律融合,渐强的激昂、渐弱的温柔都力求精准呈现。为了让歌曲更具感染力,会反复练习主歌与副歌的衔接,努力做到音色统一又富有层次,该强时展现家乡的蓬勃朝气,该弱时流露对家乡的细腻深情。

歌唱,有时会像重游故土般,走进家乡的街巷、河畔、山野,在熟悉的场景中重温记忆,让身体与心灵都沉浸在这片土地的气息里,只为在开口的瞬间,能让听众透过歌声,真切感受到家乡的独特魅力。

您觉得如何加强乌海本土音乐在年轻一代中的传承,让更多年轻人参与到本土音乐的创作与演唱中来?

刘苏州:要激活乌海本土音乐在年轻群体中的传承动能,需结合体验、创作、传播等环节,通过降低参与门槛、重塑文化认同、创造经济和文化价值实现接力。建立长效培育机制,搭建传播消费场景,最终形成可循环产业链。

王华峰:乌海本土音乐人正处在新老交替、蒸蒸日上的局面。与我合作的多位音乐人,在我所知的范围内,像赵明占、康飞、王德军、李建军等年长一些的音乐人或爱好者,依然活跃在这项事业上。年轻一代的音乐人,如青格乐图、白思宇、麻瑞英、韩瑞军等,无论是演唱还是创作,专业素养和综合素质都在快速提升,具备走向更大平台的潜能。要发挥好现有音乐人才“传帮带”的作用,协同打造音乐精品。特别值得一提的是,一些不知名的年轻爱好者,他们学习能力强,通过网络制作的音乐作品清新悦耳,富有朝气,需要鼓励、引导和发掘。建议有关部门、协会组织、专业团体,在线上线下多组织主题歌征集和原创歌曲比赛等活动,以奖代补,调动群众创作热情,发现和培养年轻的创作与演唱人员。只有持之以恒地输出作品数量,才有可能实现质的飞跃,打造出具有影响力和知名度的精品音乐作品。

您认为乌海本土音乐的发展,对提升城市文化形象和文化软实力起到了怎样的作用?

白思宇:乌海本土音乐的发展,对提升城市文化形象与文化软实力的作用,既体现在对城市特质的精准表达上,也渗透在情感共鸣、文化认同与影响力辐射的方方面面。乌海本土音乐是“可听、可感、可传播”的文化符号。《赛汗乌素》既扎根于乌海的地域生活,又容纳了移民群体的文化记忆——这种“你中有我,我中有你”的表达,让“移民城市的包容与共生”不再是抽象概念,而是化作旋律里的烟火气。

文化软实力的核心之一是城市内部的文化认同与凝聚力。乌海的本土音乐,恰是连接不同背景市民的“情感纽带”。无论是《乌海恋曲》中对城市10年变迁的深情回望,还是《赛汗乌素》里“移民乡亲听出家乡味”的巧妙设计,让每个生活在这里的人,在旋律中找到自己与城市的关联。当音乐成为市民共同的“文化语言”,城市的向心力自然随之增强。

相较于文字、图像,音乐凭借旋律的感染力和传播的便捷性,能更轻松地跨越地域壁垒,成为城市对外“发声”的重要窗口。乌海本土音乐的价值在于,它既是城市文化的“记录仪”(见证变迁)、“黏合剂”(凝聚人心),也是“扩音器”(传播形象)。它让乌海的文化形象从模糊到清晰,从内部认同到外部辐射,最终让“黄河明珠”的魅力不仅停留在风景里,更流淌在旋律中。

目前乌海本土音乐在传播推广方面面临哪些困难?您认为可以通过哪些途径来扩大其影响力?为了推动乌海本土音乐持续繁荣发展,政府、社会和相关机构需要在哪些方面给予支持和保障?

王德军:音乐人通过不断的努力让乌海的本土歌曲有了飞跃发展,这是好事,同时也得到了有关单位和个人的支持,并加以重视,这是机遇。但能够创作的年轻人少了一些,我们必须给他们更多的学习机会和环境,让更多的人参与音乐创作,提高地区的人文品质,不断出精品走向全国。听的艺术是很直接的,是宣传地方城市的主渠道,相信我们乌海的音乐人可以创作出更优秀的作品。

近年来乌海的原创歌曲层出不穷,给乌海的音乐艺术界增添了不少色彩。用歌曲传达乌海人文环境、反映老百姓的幸福指数,就是要创作一些百姓耳熟能详、传唱度高的作品,不仅要民间传唱而且往外推广,提高我市的知名度。如歌曲《成都》,不仅是在歌曲中宣传了城市,也勾起了人们对成都的向往。我觉得这些是我们创作努力的方向,用歌声宣传乌海,提高城市的知名度。