康健正在给学生上课

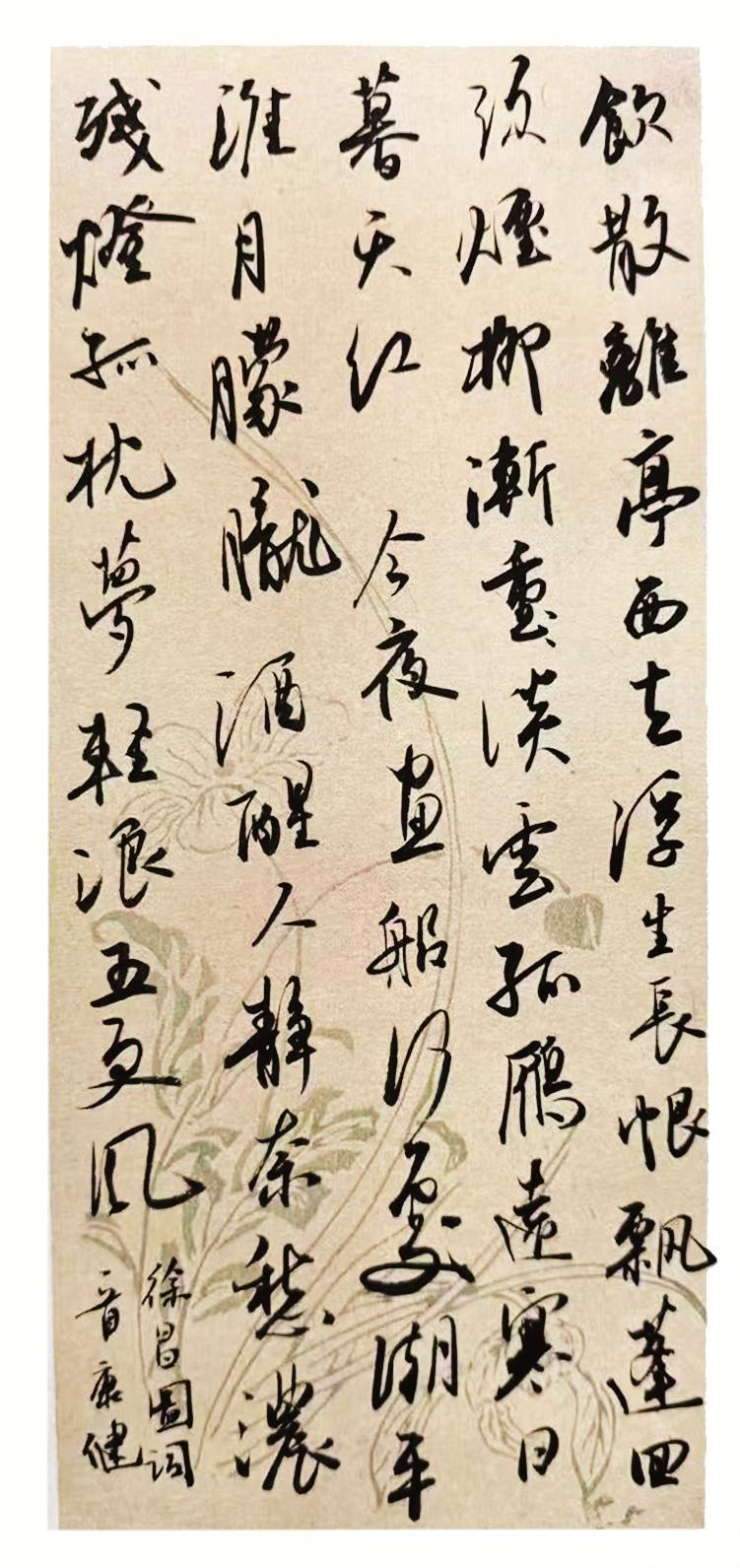

行书 《徐昌图词》

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

张文杰 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

一支毛笔、一方宣纸,对于康健而言,既是与古人对话的桥梁,也是抒发情怀的窗口,在泼墨挥毫间,他觉得书法不仅是笔墨的交融,更是能感受到生命的温度。初见康健时,他正在给学生讲课中,时而绘声绘色,时而引经据典,课堂气氛活跃、融洽。在康健眼中,“书法本质是情感的自然流淌,如《兰亭序》的洒脱、《祭侄文稿》的悲寂,都是由心境而生的流传千古的名作,这些作品背后的故事,就应该让更多的人了解。”

辗转求索 突破局限

康健在很小的时候,就经常拿着父亲练字的毛笔满地涂鸦,父亲不但没有责备,反而找来一套字帖让他描画,那些看似歪歪扭扭的线条,就是他书法之路的起点。他说:“其实,在孩子的成长中,父母是很关键的,我小时候比较调皮,但对于我练书法这件事情,我父母给了我很大的支持,给我找老师,联系学校,现在想想都是很感动的。”

康健学习书法之路充满了艰辛与坚持。高中时期的康健总想着要到外面去看看,“因为自己从小一直写,所以总有一种感觉,就想看看其他地方的书法到底是什么样的,尤其是那些书画大省,对我是很吸引的。”一到假期,当同龄人大都在享受假期的悠闲时,康健却背着沉甸甸的笔墨纸砚,踏上列车,四处求学。“那会儿也小,也不知道啥是个辛苦,为了不断提高自己的水平,北京、四川、重庆我都去过,也接触了很多老师,虽然每个老师教的侧重点不一样,但都有值得我学习的知识。”康健说。

艺考之路的艰辛远超常人想象,为了考入理想的美术学院,康健也经历了复读的磨砺。“其实,第一年参加高考,就有好几所院校能上,但都不是我的目标院校。复读的时候,每天十个小时的临摹是自己雷打不动的功课,手指磨出厚茧,腕关节时常酸痛,也从来没想过放弃。尤其是每次看到古人的碑帖,就觉得自己还差得太远,总有股劲儿逼着自己往前赶。”这份近乎执拗的坚持最终换来了回报,他以优异的成绩考入河北美术学院书法专业,主攻颜体和草书,在专业的殿堂里开始了系统的研习。

求学过程中,需要不断突破固有思维。康健说:“北方书家多崇尚碑学的雄强厚重,南方书家则偏爱字帖的飘逸灵动。刚上大学时,老师总说我写的字太软,少了筋骨,但我又舍不得丢掉在南方学习来的那份灵动。所以自己也经过反复琢磨,后来我就觉得,真正的书法艺术不应被限制,就应该集各家所长,在碑和帖中找到平衡,只有这样才能慢慢形成自己的风格。”

在四年的大学学习中,康健感受到书法是“活的”,是有温度的,不是冷冰冰的教条。他说:“如果刻意追求所谓的‘大师范儿’,反而失去了艺术本真。我们在创作中要更加注重情感的融入,无论是临摹还是创作,都试图与古人对话、与当下共鸣,只有这样作品才是有生命力的。”他以《兰亭序》与《祭侄文稿》为例阐释这一观点:“王羲之在‘天朗气清,惠风和畅’的兰亭雅集中,写下的是对生命短暂的感慨与对当下美好的珍惜,字里行间满是洒脱通透;颜真卿在‘父陷子死,巢倾卵覆’的悲痛中创出《祭侄文稿》,笔墨间都是悲怆,我们现在看到的那些涂改与颤抖的笔触,就是最真实的情感流露。”

用心感悟 博采众长

在康健眼中,“古人写字不是为了成为‘书法家’,而是把心里话落在纸上。”“基于这种认知,我在一次展览中看到有人用拖把蘸墨在地上乱涂,美其名曰是在‘解构传统’,其实是对书法的亵渎。有些所谓的‘创新’,把字写得面目全非,这也不是‘个性’,还是对书法的认知不够。”在康健看来,书法创新必须建立在对传统文化的深刻理解之上,就像大树扎根土壤才能枝繁叶茂,脱离传统的“个性”终究是无源之水。另一方面,康健也不认同将书法“神化”或“工具化”。“现在有些培训机构把书法‘神化’,反而让初学者望而却步。其实书法就是表情达意的方式,是人人都能亲近的文化形式。还有就是如果学书法只为考级、获奖,那同样也失去了书写的温度。”康健说。

每年腊月,康健都会带着学生在社区写春联,既有“天增岁月人增寿”的传统佳句,也有结合时事的原创内容,字体则根据不同的春联内容进行调整,让楷书的端庄、行书的流畅,真正融入人们生活中。他说:“现在的春联要么是千篇一律的印刷品,‘发财致富’‘吉祥如意’的套话毫无新意;要么是某些人刻意追求标新立异,将字形扭曲、乱涂乱画,让春联失去了应有的喜庆与庄重。而且每年我们去社区写春联时,大家都很喜欢,这也说明人们还是能分辨出什么才是真正有仪式感的春联。其实春联也是书法走进生活的重要载体,所以我觉得,春联的书写既要避免千人一面的刻板,又要守住文化传承的底线。”

谈到临摹对学习书法的重要性时,康健认为临摹是必修课,但绝非机械复制;正确的路径是先“入帖”再“出帖”,开始临摹时要学得像,临摹后再书写时要有自己的东西。他说:“临摹是打基础,但不能一辈子做古人的‘复印机’,要在临摹中加入自己的认知与情感。我比较反对两种错误倾向:一种是对着字帖描了多年,写出来的字就像模子刻的,没有丝毫生气;另一种是刚学会握笔就想自成一派,写出来的字天马行空,实则毫无根基。”康健还表示:“刚开始学字,先看这个字整体长什么样,是方的还是扁的,重心在哪里,就像看一个人先看高矮胖瘦,再看眉眼细节。”他以颜体“之”字为例解释道:“我会先让学生观察整体呈三角形的造型特点,再理解横画的倾斜角度与力度变化。这种从整体到局部的学习方法,能有效避免初学者陷入‘只见树木,不见森林’的误区。”

康健认为书法也是情感的抒发,不同书体适合表达不同心境。他说:“我在心情沉静的时候就爱写颜体,主要是笔锋沉稳有力,更能表达我的心境。而且书写还要在传统章法的框架内追求个性,就像盖房子,得先有承重墙,再装饰门窗,不能为了好看就拆了根基。所以我经常鼓励学生在书写中要学习布局,兼顾整体与细节,让作品既有传统韵味,又不失个人风貌。”康健既临习颜真卿的楷书,也研习怀素的草书,还借鉴绘画的构图技巧理解章法布局。“音乐的节奏、舞蹈的线条,甚至西方现代艺术的构成理念,都能给书法带来启发。视野的开阔是书法精进的关键,所以我不赞成只盯着一种书体或一位书法家学习,就像我们吃饭不能只吃一道菜,学书法也要博采众长。”康健说。

坚守热爱 平淡从容

大学毕业后,康健虽然从事了其他工作,但他一直没有放下过手中的笔,除了自己坚持练习外,他还担任市少年宫的书法教学老师。康健的课堂上总是充满活力与温度。他不喜欢传统课堂严肃沉闷,更倾向于引导有自己想法的孩子,用童趣思维帮助学生理解碑帖。他说:“小孩子觉得‘点’难写,我就说那是雨滴从天上掉下来,不同情况,落笔的轻重也不一样,‘横’画不好写,我就让他们想象成地平线,要平平的才稳当。”这种形象化的讲解,让抽象的笔法变得可感可知,孩子们常常在不知不觉中就掌握了书写要领。

“书法要服务于人,而非人服务于书法”。因材施教是康健在教学中最看重的方面。“每个孩子对书法的感受力不同,不能用一把尺子衡量。重要的是让他们在笔墨中找到快乐,而不是逼着他们成为书法家。”康健说。

从对待学习书法的心态来说,康健认为:“如果把书法当考学捷径,就得下苦功夫,如果只是爱好,那就放松心态,享受笔墨带来的乐趣就好。”他回忆自己当年为了艺考,经历过的“魔鬼训练”,笑了笑说道:“有时候不敢回头想,这条路真的无止境,但热爱能抵消一切枯燥。”

从事书法行业,难免要面对名利的考验,但康健认为创作时不应该把功利放在里面。“完全不考虑市场,可能连生计都成问题;但满眼都是名利,书法就会失去本真。给心灵留一块自留地,种点不结果的花也挺好。”这种平和的心态也让他在现实与理想间找到了从容,既不故作清高,也不随波逐流。对康健而言,或许书法早已成为自己的一种生活方式。

每天晚上,他都会铺开宣纸写上一会儿,用他自己的话来说:“很多时候,不是为了参展获奖,就是享受书写过程中的宁静。有时候,看到颜真卿的字,会想到他的忠烈;读到苏轼的帖子,能感受到他‘一蓑烟雨任平生’的豁达。”这种跨越千年的精神交流,让他在快节奏的当下找到了内心的从容。

平淡中自有深意,朴素里蕴含力量。谈及未来,康健没有宏大的规划,只希望“一直写下去”。他说:“书法不需要太多光环,能在书写中间感受生活的真谛,把这份热爱传递给更多人,就足够了。”

人物小传

康健,男,1997年出生于乌海市,毕业于河北美术学院,现为内蒙古书法家协会会员。2017年,作品入选内蒙古自治区第一届书法新人新作展;2020年,作品先后入选内蒙古自治区青少年书法作品展、内蒙古自治区“打赢脱贫攻坚战”主题书法作品展、内蒙古自治区“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程展。