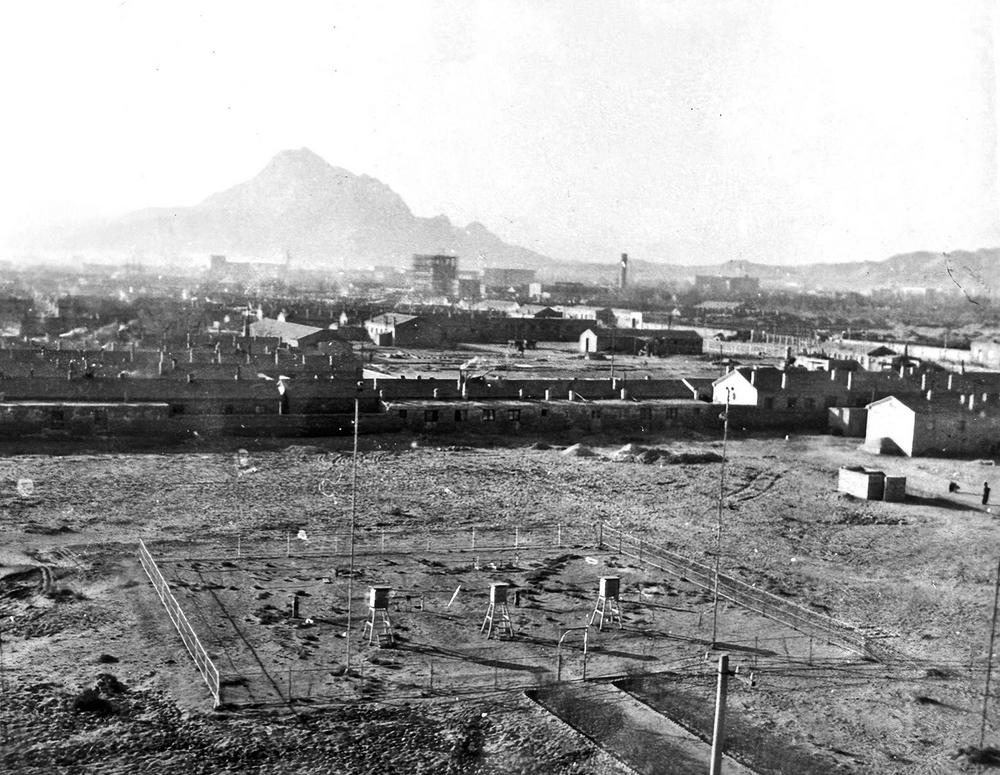

20世纪六七十年代,气象站观测场。(市气象局提供)

1996年,值班人员熟悉新型设备操作。(市气象局提供)

如今市气象局院内的气象监测站。(赵荣 摄)

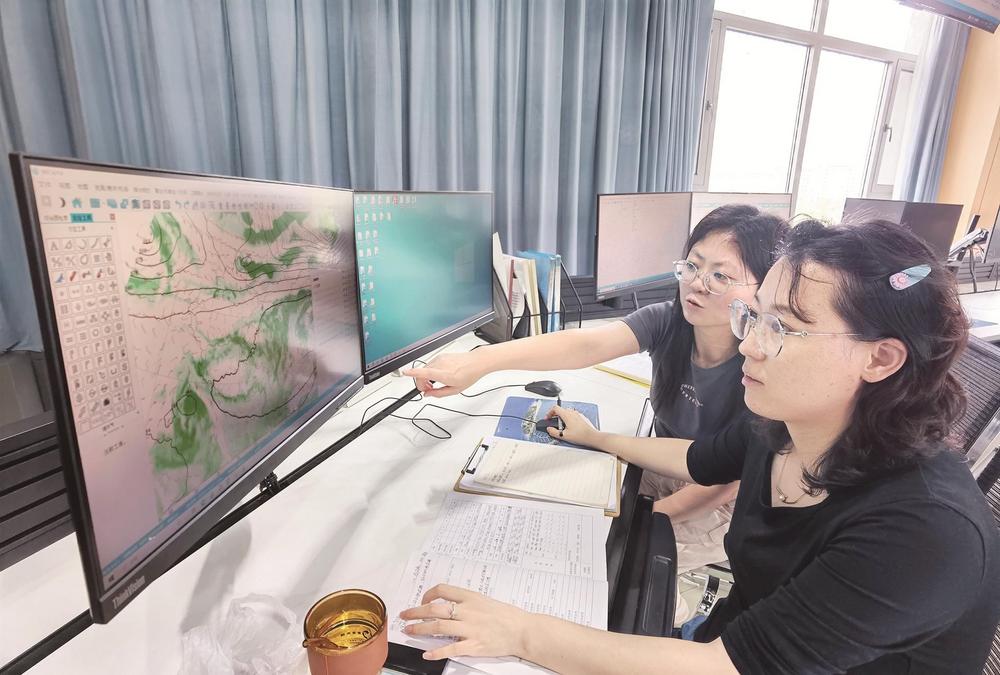

市气象局工作人员进行数据分析。 (赵荣 摄)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、“一通厂”、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

伴随着整个乌海地区的开发建设,我市的气象工作也从无到有,由小到大逐步发展起来。

1960年底,为满足乌海地区煤炭工业生产的发展需要,伊克昭盟桌子山矿区中心气象服务站成立。1962年,该站改名为海勃湾气象站。

成立之初,气象站条件十分艰苦,房子是向兽医站租来的,一间是办公室,一间是职工宿舍。站内没有自来水,吃水需要用毛驴车到5公里外的地方去拉。站内的观测场用木栅栏围着,中央仅有一个用高支架支起的百叶箱,里面安装着温度表和湿度表等自动记录仪。当时人员少,设备简陋,观测人员24小时守班,定时观测记录气温、风向、风速、降水、地温、日照、冻土、云、能见度和天气现象等。

1964年,站内有了自来水。1974年,海勃湾气象站在今蒙西花园B区的位置上建起了3栋共计650平方米的平房,1栋为办公室,2栋是家属房。1988年,自治区气象局投资45万元,在旧址上建起一座建筑面积1230平方米的办公楼,办公环境大大改善。1989年11月,气象站经批准成为乌海市气象局,并拓宽了气象服务领域,由过去每日4次定时观测,改为8次。时任观测员的王耀清回忆,每次观测,全国规定了统一的观测时间,既不能提前,也不能推后,必须分秒不差。值班室里只有一把椅子,夜间守班只能坐着,静极了也难熬极了。

20世纪六七十年代,乌海地区气象工作的重点是为农业服务,其主要手段是天气预报。根据乌海地区季节和气候特点,一是在春播期间搞好适宜播种的天气预报,让农民抓住时机,及时播种,不误农时;二是做好防霜冻天气预报,把气象信息及时通知农业部门,并亲自下到田间地头进行指导,一般采取在地里点火和浇水的效果较好;三是在五、六月份的小麦乳熟期,加强天气预报,及时提供干热风信息,做好防范准备;四是做好黄河封河和开河的凌汛预报,尤其是黄河开河时容易形成冰坝,造成河水泛滥。“在防汛期间,气象预报员一律不准请假,日夜坚守岗位,七八名预报员每天进行天气会商,把气象信息和黄河汛情及时通知防汛部门。”时任市气象站气象预报分析工程师的卢福亮说。

随着时代的进步,我市的气象业务由单一的地面气象观测,发展为包括观测、预报、通讯、填图、气候资料、气象服务等综合业务体系。市气象局引入了现代化通讯设备和电子计算机技术,一个初具规模的气象业务、服务系统基本形成。

2003年,市气象局将气象观测场迁至乌海机场,同时开展民航气象服务。2006年,市气象局搬迁至滨河新区,拥有了一幢崭新的办公楼,经过几十年的发展,气象部门的硬件条件不断改善,气象服务领域不断拓宽。