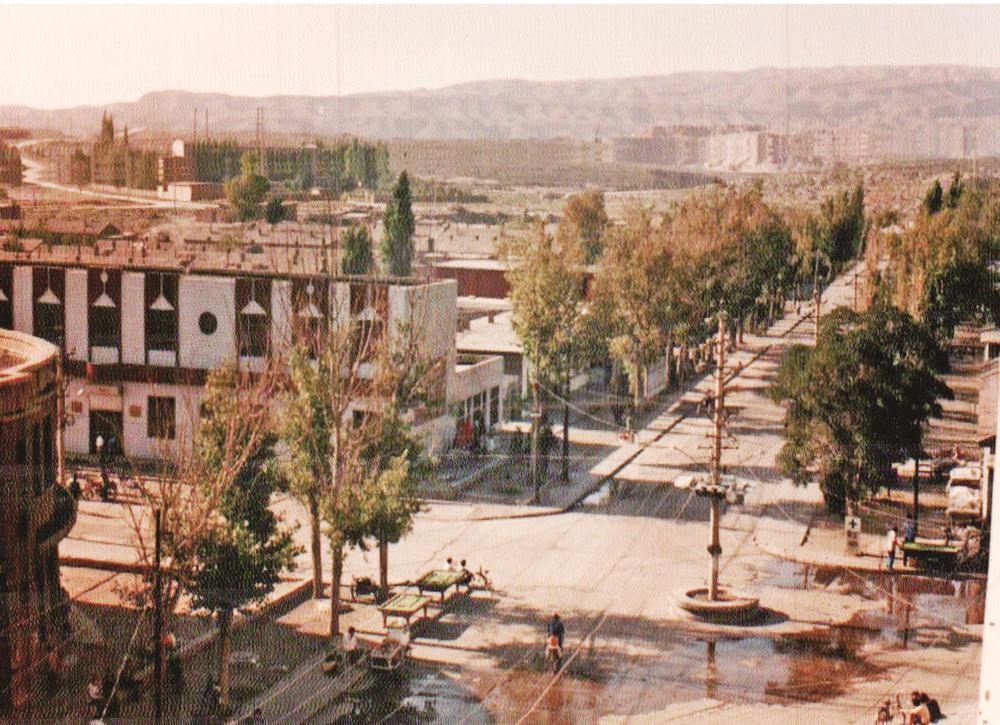

20世纪90年代,职工生活区。(资料图)

20世纪90年代,“西水”举办的集体婚礼。(资料图)

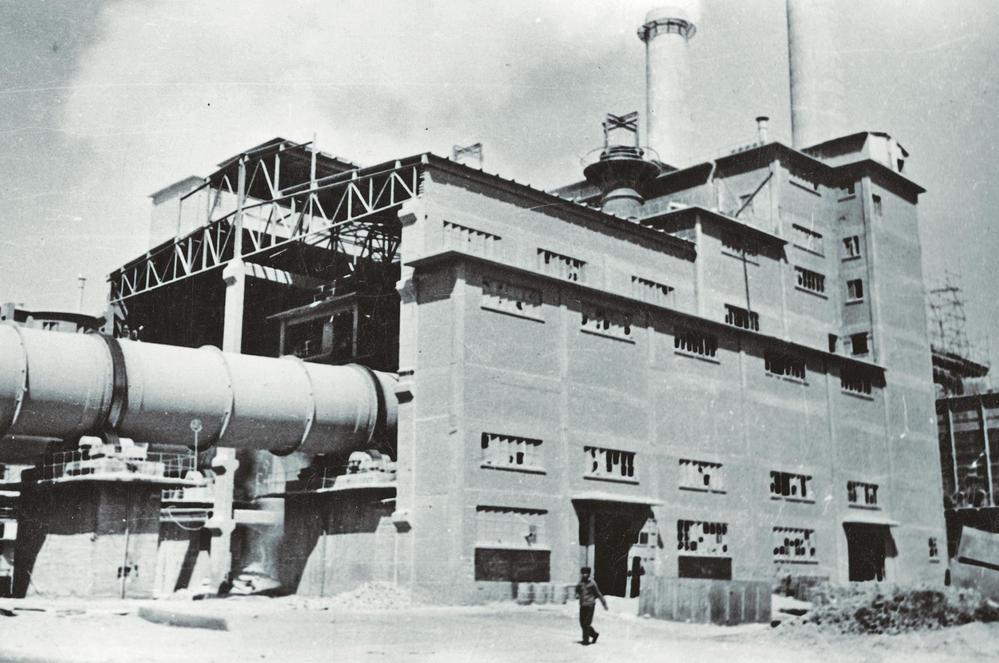

20世纪90年代的西卓子山水泥厂。(资料图)

1997年,“西水”举办的“九七”迎香港回归演讲比赛。(资料图)

■城市里的工业印迹 12

本报记者 赵荣

高耸的烟囱、老旧的厂房、废弃的矿井、锈迹斑斑的机器……工业印迹不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家、从无到有的发展史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

内蒙古西水创业股份有限公司的前身,是有着深厚历史底蕴的西卓子山水泥厂。回溯至1957年,在内蒙古与宁夏的大规模基础建设浪潮中,水泥等关键建筑材料的极度匮乏,成了建工部第二建筑工程局主要领导心头的难题。当他们得知桌子山矿区蕴藏着极为丰富的石灰石和黏土资源时,一个在桌子山矿区建设大型水泥厂的决定应运而生。

1958年9月,一场关乎水泥厂未来的选址工作拉开序幕。建工部第二建筑工程局党委副书记李俊杰、副局长田绥民、干部吴更生肩负重任,奔赴桌子山矿区展开实地勘察。幸运的是,他们发现了一座含钙量超 53%的石灰山,山体裸露部分就高达80多米,储量更是多达40多亿吨,堪称理想的水泥厂原料基地。鉴于此,3人提议将厂址选在紧邻石灰石山与粘土矿的哈图克乌素。考虑到厂址位于桌子山以西,他们将其命名为西桌子山水泥厂,后来“桌”字被简写成“卓”,西卓子山水泥厂这一名称便一直沿用下来。在获得建工部批准后,一场声势浩大的建设战役就此打响。

曾在该厂工作30多年、曾任厂党工部部长的王国战回忆,西卓子山水泥厂筹备处成立后,施工队伍带着帐篷和炊具进驻工地。然而到了冬季,人们才深切体会到这里的严寒,仅靠帐篷根本无法抵御寒冬,于是大家在山坡上挖掘窑洞居住,虽然条件简陋,却能带来不少暖意。

居住条件艰苦,饮食方面的困难更是接踵而至。首先是吃水难题,打了十几眼井都未能成功出水,最后在东山口找到一口牧民用来饮羊的小水井。每天只能依靠马车拉水,这些水仅能满足职工的吃饭用水,洗涮用水则严重不足。吃菜更是一种奢望,职工们每天的伙食就是小米饭配盐水,偶尔能有一点咸菜已是难得。直到1959年春天,厂部决定开荒种菜,这才缓解了吃菜的困境。

1959至1961年,受三年困难时期以及经济建设过热等因素影响,一大批在建的工矿企业被迫停建,西卓子山水泥厂也未能幸免。厂里的职工从1961年的1556人急剧减少到249人,留下的职工一边开荒种地,一边期盼着重建的时机。

1964年,西卓子山水泥厂迎来了重建的机会,但重建过程困难重重。直到1971年,两条简易的生产线才投入使用。然而,由于生产工艺落后、设计不合理等原因,产品不达标、产量低,企业连年亏损。

1977至1978年,自治区计委投资1600多万元用于扩大水泥厂的生产规模,同时开展了技术改造与革新工作。当年,企业的效益便出现了转机,实现利润160多万元。1983年,通过完善管理等多项措施,水泥年产量达到48万吨,利润首次突破1000万元,“西水”逐渐步入正轨。该厂生产的600号水泥,在 1979年被评为内蒙古自治区优质产品。1984年,该厂还被国家建材局评为全国水泥企业经济效益先进单位。

在辉煌时期,“西水”不仅设有职工子弟中小学、技工学校、医院等设施,还是我国自行设计、自制设备、自己施工建成的华北地区、西北地区最大的现代化水泥厂之一。其生产的“草原”牌525号R型复合硅酸盐水泥被评为自治区优质新产品,成为国家重点工程的指定用料,在北京亚运村、北京西站、王府井大街改造等重要工程中都能看到它的身影。

1998年,“西水”完成公司改制,成为内蒙古西水创业股份有限公司,属于“西水”的故事还在续写着新篇章。