折纸

绘图

剪刻

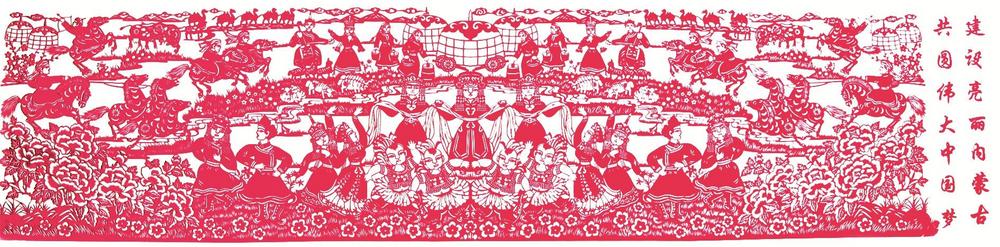

剪纸作品《建设亮丽内蒙古 共圆伟大中国梦》

剪纸作品《花开富贵》

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗(10)

张文杰 曹嘉正 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

剪纸,是中国古老的民间艺术,它以剪刀与刻刀为工具,在纸上裁刻出灵动的镂空花纹。从造纸术的出现到今天,剪纸技艺扎根民间,融入人们的生活。人们将剪出的窗花、墙花、灯花等各式图案贴于窗棂、墙壁、门扇与灯笼上,为节日增添了浓郁氛围的同时,剪纸技艺也逐渐成为传统文化中不可或缺的元素之一。剪纸不仅是对生活的装点,更承载着人们对美好未来的憧憬与吉祥如意的寄托,更是凝聚着世代相传的智慧与创造力。李华所传承的剪纸技艺,内容丰富、风格多样,将传统剪纸与时代精神相融合,让质朴的纸张焕发出新的活力。该项目2022年被评定为乌海市市级第三批非物质文化遗产代表性项目,2025年被评定为自治区省级非物质文化遗产代表性项目。

剪纸是历史的剪影

“小剪刀,手中拿,我学奶奶剪窗花。剪梅花,剪雪花,剪对喜鹊叫喳喳。剪只鸡,剪只鸭,剪条鲤鱼摇尾巴。大红鲤鱼谁来抱?哦!再剪一个胖娃娃。”这首充满童趣的歌谣,不仅生动描写了剪纸在民间广为流传的画面,也能让人理解剪纸这门技艺为什么能代代相传,一把剪刀一张纸,就能创造出无限的可能。

其实,早在纸张广泛使用之前,这种剪刻的技艺就在流传。西周初期,周成王以梧桐叶剪成“圭”形赐封姬虞,这就是《史记》中记载的“剪桐封弟”。春秋战国时期,人们已运用雕、镂、剔、刻、剪等技法,在金箔、皮革等薄片材料上创作工艺品。东汉造纸术的发明,则是让剪纸获得了理想的载体,直至南北朝时期,剪纸技艺趋于成熟,现存北朝时期的五幅团花剪纸,就是早期剪纸艺术的珍贵遗存。

唐朝时期,剪纸艺术进入兴盛阶段,“剪纸为小幡”的记载印证了其普及程度。而且,唐代有立春日皇帝赐剪彩花送近臣的制度,孙思邈《千金月令》记载:“唐制,立春赐三省官彩胜,各有差。”女官上官婉儿曾作《奉和圣制立春日侍宴内殿出翦彩花应制》:“密叶因裁吐,新花逐翦舒。攀条虽不谬,摘蕊讵知虚。”彩花剪得惟妙惟肖,只有摘取花蕊时,才发现是假的,可见唐代剪纸技艺的精湛。宋代发达的造纸业更使剪纸技法更加丰富,宋代诗人王子俊所作的五言绝句,诗中描绘了“剪纸铺平江,雁飞翚字双”的意境,以剪纸艺术与自然景象相融的画面展现诗情。

明清时期,剪纸技艺迈入鼎盛,所制彩花堪称一绝。非遗代表性传承人李华介绍说:“在清代,剪纸这门民间艺术更是成为皇家礼仪的点缀。皇帝大婚时,婚房四角必须贴双喜角花,顶棚中央悬龙凤团花,连宫殿过道墙壁也饰有同款角花。”这些剪纸既遵循民俗传统,又以龙凤纹样彰显皇家威仪,将喜庆寓意与等级文化巧妙融合。

剪纸功夫藏在骨子里

“一剪之趣夺神功,美在民间永不朽。”剪纸技艺和独特的艺术表现形式,为人们带来愉悦的视觉享受,激发人们对自然和人生的热爱,在潜移默化中影响和塑造着民众的社会认知、道德观念和审美情趣。

乌海地区的剪纸艺术,更是多地域文化交融的产物。乌海剪纸吸收了陕西的粗犷豪放、山西的精巧细腻以及内蒙古的质朴厚重,这种地域特色的形成,与乌海近五十年城市化进程中的文化融合密不可分,使剪纸成为各民族文化交流的视觉符号。李华说:“我们乌海地区的剪纸在艺术表现上呈现出丰富多元的特征。从题材来看,既保留了团花、福字、喜鹊登梅等传统吉祥图案,又创新融入了禁毒宣传、民族团结、社会主义核心价值观等新时代主题,实现了传统纹样与时代叙事的有机结合。”

常见的剪纸技法有剪纸、刻纸以及撕纸。前两种借助于剪刀、刻刀在材料上剪、刻,撕纸则直接以手代剪进行创作。“剪纸从工艺技法来看,有单色、彩色、立体三大类剪纸:单色剪纸运用折叠、阴阳刻、刺孔等手法,用简洁线条勾勒意象;彩色剪纸通过点染、套色、填色等工艺,主要特点就是色彩斑斓;立体剪纸则融合绘画、剪刻、折叠、黏合等技法,能够创造出富有空间感的作品。”李华介绍说。

创作中,李华根据不同的题材需求,将纸张折叠成多样的形状,少则两三折,多则十余折,每一次折叠都准确无误,为剪成对称图案打下基础。在阴刻与阳刻的运用上,她更是得心应手。“剪制‘福’字时,要根据字体的结构,巧妙地运用阳刻突出字的主体轮廓,用阴刻刻画周边的装饰花纹,让‘福’字既端庄大气又不失灵动。在一些细腻的图案中,要用针尖在纸上刺出密密麻麻的小孔,形成独特的纹理,增强了作品的质感。”李华说。

在彩色剪纸方面,李华的点染技艺尤为出色。她先将剪好的单色剪纸作品平铺,然后用特制的颜料笔蘸取色彩,小心翼翼地在镂空处进行点染。李华介绍说:“点染时要对色彩的浓淡把握精准,过渡自然,将不同颜色的纸张剪出相应的图案部分,然后巧妙地组合在一起,就会形成一幅色彩丰富、层次分明的作品。”

剪纸通过线条和图形叙事,表达情感。它的线条具有圆、尖、方、缺、线等特点,阳刻剪纸线线相连,阴刻剪纸线线相断,连缀出千刻不落、万剪不断的结构效果。“我们在剪的时候,既可以依据‘样子’(传统范本)剪出作品,保证图案的准确传承;也能根据主题即兴创作,凭借对题材的深刻把握和想象,再创作出新的作品。”李华介绍,这种技法不执着于工具的程式化使用,而追求情感与思想的自然流露。正所谓“剪刀跟着心思走,功夫藏在骨子里。”

剪纸在传承中创新

李华的剪纸之路,深深扎根于家族三代人的技艺传承中。1966年出生的她,13岁时便模仿母亲王拉弟的剪纸模样,从先画后剪起步,专注于传统图案。“我的姥姥吴六女就凭借精湛的剪纸技艺在当地小有名气,婚丧嫁娶、年节庆典时,乡亲们总会专程请她剪制所需作品,那些充满生活气息的传统花样,成为家族女孩子都要学习的本领。”李华说,“我母亲王拉弟不仅继承了这些花样,更钻研出煤油灯熏制剪纸的技法,让传统技艺有了更细致的呈现方式。在这样的传承脉络中,我从模仿母亲剪纸起步,又在折叠对称的传统技法上,创新融入多层刻纸技艺,让作品的层次感更为丰富。”

李华的剪纸技艺突破传统图案限制,将现代元素与剪纸艺术相结合,在技艺运用上也更为灵活,使作品兼具传统韵味与现代审美;在题材上,她将民俗节日、日常生活融入创作,让剪纸成为记录时代的艺术载体。其代表作《建设亮丽内蒙古,共圆伟大中国梦》以传统团花构图为基础,融入各民族生活场景,在技艺上融合了多种剪纸技法,展现了传统技法与时代主题的完美融合。“剪纸传承到了我这一代,就要开始挖掘生活里跟我们息息相关的事物,比如说庆祝丰收、劳动等生活场景,都是我喜欢挖掘的。”李华说。

为扩大剪纸艺术及技艺的影响力,李华通过“非遗进校园”活动,让学生近距离学习剪纸技艺,培养青少年对传统艺术的兴趣。在社区推广方面,通过开展剪纸公益培训、举办作品展览等活动,让更多人有机会接触和学习剪纸技艺,让剪纸艺术走进寻常百姓家。她说:“剪纸是一门既方便学习,又能提高审美的民间技艺,几千年里流传不断,就是因为人们的喜爱。剪纸能让人们学会专心致志,也能够学会平心静气,是一门便于传播的传统技艺,所以我很乐于把我所会的教给更多的人。”

千百年来,剪纸在民间生生不息。它从市井窗花到宫廷装饰,始终扎根生活土壤,凭借深远的历史渊源与厚重的文化底蕴,成为跨越阶层、连接古今的文化符号,见证着传统手工艺的顽强生命力。