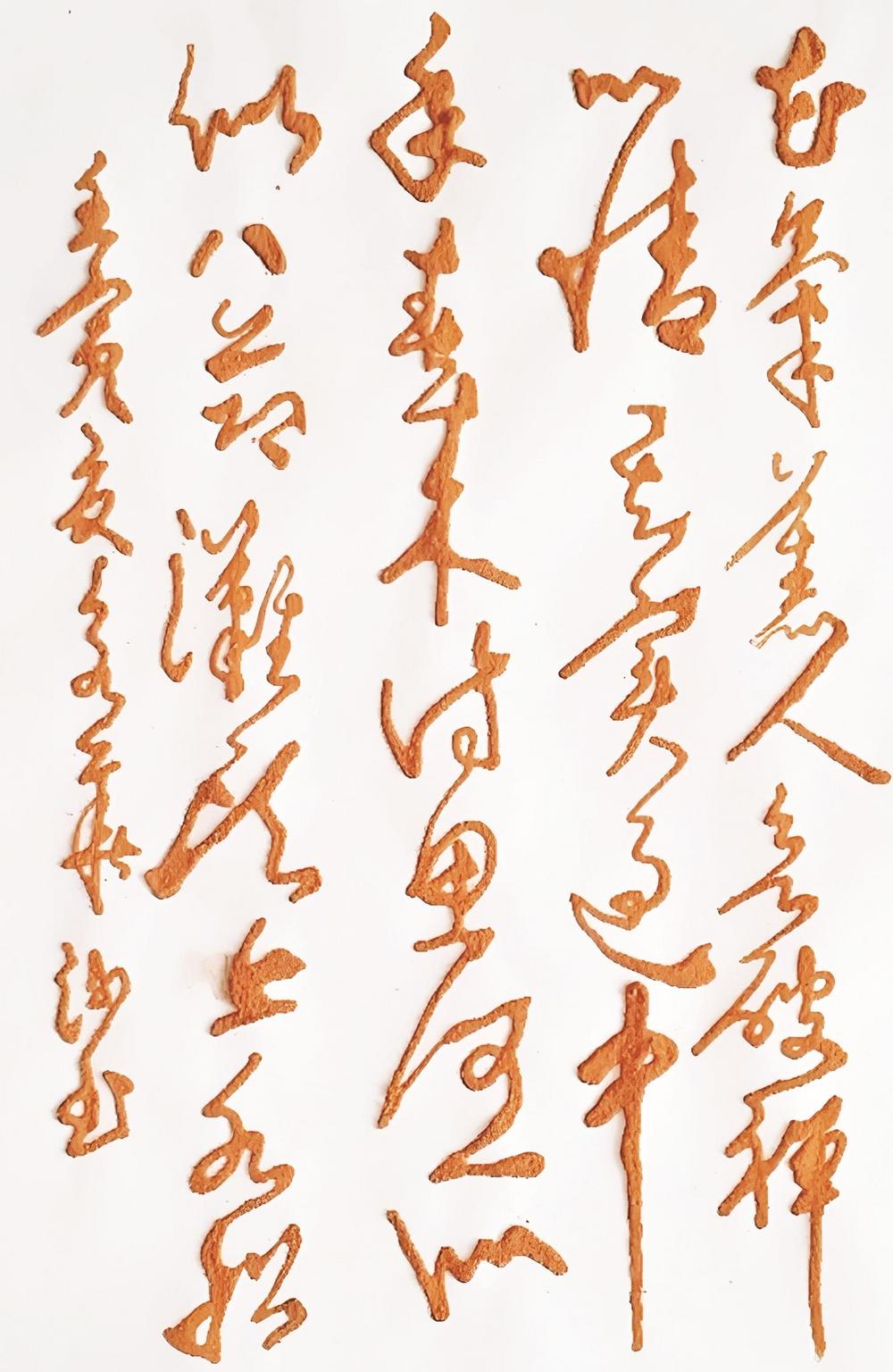

沙书作品 宋·黄庭坚《绝句》

漏沙沙书

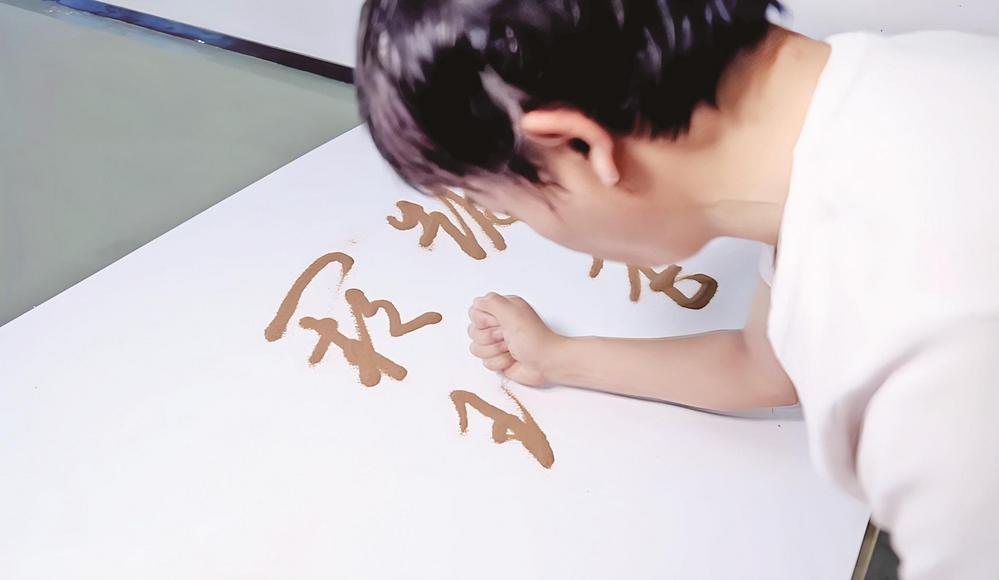

手握细沙书写

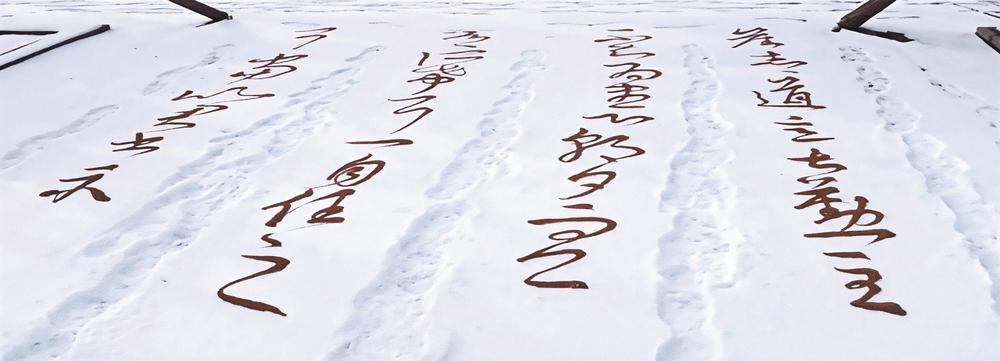

雪地沙书

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗(9)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

书法是我国几千年来历史文化沉淀的瑰宝。自从有了文字,书写就贯穿其中,书法则是在这延绵不断的书写中勾勒出的。从殷商甲骨上镌刻的神秘文字,到战国竹简上记录的诸子百家;从汉魏碑刻的雄浑,到唐宋宣纸的飘逸,每一种书写载体都承载着民族文化的传承与发展。沙书,则是在众多书写载体中一种独具特色的古老书写形式,与书法艺术同根同源、血脉相连。在海南区,因传承人张永华展开沙书教学,沙书技艺也因此被大众熟知。2022年,沙书被评定为乌海市非物质文化遗产代表性项目;2025年,沙书入选第八批自治区级非物质文化遗产名单。

沙书历史追溯千年

沙书的历史源远流长,可追溯至千年前。古人以大地作为天然底板,用手指或草茎作为简易的画笔,尽情勾勒书写。东汉时期的赵壹在《非草书》中留下了“展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折”的生动记载。传承人张永华说:“这或许就是沙书最为原始、质朴的雏形。”

宋代《东京梦华录・元宵》中描绘元宵盛景“其卖药、卖卦、沙书、地谜,奇巧百端,日新耳目”,清晰记载了沙书已成为市井街头引人注目的独特艺术表现形式。在当时汴京繁华热闹、熙熙攘攘的集市中,沙书艺人凭借精湛技艺,吸引着众多百姓驻足观赏,为节日增添了有趣的氛围。周密的《武林旧事・诸色伎艺人》更是明确记载了“沙书:余道、姚遇仙、李三郎”等沙书艺人的名字,这不仅表明沙书在当时已发展成为一项专门的艺术职业,更意味着沙书艺人凭借高超技艺获得了社会认可。

不仅如此,沙书也常常成为文人墨客笔下描绘的对象。“征车自念尘土计,惆怅溪边书细沙”,是唐代诗人杜牧在《商山麻涧》中描写游子在溪边沙地,满怀惆怅地挥毫书写的画面。元代诗人谢宗可的《沙书》一诗更是将沙书技艺的精妙展现得淋漓尽致:“玄沙一握舞蛟虬,草圣何须墨染头。”诗人通过真实的感受,描绘出沙书线条如蛟龙舞动般遒劲有力,不用墨汁也能展现出书法的神韵。“相声名家侯宝林就展示过‘白沙撒字’的技艺,通过沙书的形式来吸引观众,并与相声表演相结合,形成了一种独特的视听效果。”张永华介绍说。

在漫长的历史发展中,沙书逐渐形成了独特的艺术特征。张永华说:“沙书与传统书法一脉相承,严格沿用传统书法的规则与法度,同样讲究临帖习字,评判标准也与传统书法相同。”同时,沙书又以其独特的书写方式和材料,展现出与众不同的艺术魅力。它摆脱了纸张、笔墨的束缚,以沙为载体,在传承传统书法神韵的基础上,开拓出一项独具特色的艺术技艺。

细沙在指尖游走的技艺

沙书主要有两种表现形式:镂空沙书和漏沙沙书,二者各具特色,共同构成了沙书艺术表现体系。镂空沙书,是用手指或是工具,在铺平的沙子上画出字形。书写时需精准控制手指或工具的力度与角度,笔迹的宽窄与下笔的力度紧密相关。张永华介绍:“与普通书法相比,镂空沙书的笔画更为刚劲,每一笔都是在沙面上精心雕刻,留下清晰的印记。书写的人通过轻重缓急、抑扬顿挫的手法,赋予沙字独特的形态与神韵,展现出书法艺术的刚劲之美。”

漏沙沙书则是用手抓沙子或借助器物辅助进行漏沙,形成沙子堆砌成的字体。这种方式更具灵动性与自由感,沙流如墨,在书写者手中肆意挥洒。艺人或徒手抓沙,凭借手腕的灵活转动与巧妙控制,让沙流在空中画出优美的弧线,缓缓落下形成文字;或借助特制的漏沙壶、葫芦等器物,精准控制沙流的速度与方向。张永华说:“漏沙沙书创作时,书写者需对沙流的特性了如指掌,根据字体的结构与笔画的走势,巧妙运用沙流的特性,使沙子自然堆积,塑造出富有立体感与层次感的字体,从视觉上展现出别样的艺术感。”

“沙书创作有七种手法,撮、捻、甩、顿、提、拔、顺,这些手法都需要创作者不断感悟来掌握要领。”张永华一边演示一边说道,“比如‘甩’这个动作,手腕一抖,沙线就像流星划过一样,力度和速度稍有偏差,线条就没了神韵。在实际创作中,这七种手法相互配合、灵活运用,每一种手法都蕴含着独特的技巧和韵味。”

创作者需对沙子的属性了如指掌,不同粗细、湿度的沙子,在书写时的表现截然不同。创作时要根据沙子的特性,巧妙运用七种手法,才能创作出线条流畅、气韵生动的沙书作品。张永华说:“粗沙书写出的笔画粗犷豪放,细沙则能勾勒出细腻流畅的线条;湿度适中的沙子易于塑形,过干或过湿都会影响书写效果。”

“尤其是在创作前,我先要在脑海中构思出完整的作品,从字体的选择、布局的设计,到每一笔画的走势、力度的变化,都要精心规划。创作时必须全神贯注、一气呵成,因为一旦写错或断开,就前功尽弃了。”张永华说,其实一幅完整的沙书作品,不仅需要深厚扎实的书法功底,能够熟练掌握各种字体的结构与笔法,更考验创作者的专注力、耐心和对细节的把控能力。

在传承中寻找力量

张永华从小便与沙书结缘,“我爷爷、父亲都喜欢书法,我们家附近又有许多沙子,所以我小时候经常能看见他们抓着沙子在地上或木板上写字。”张永华自幼沉浸在书法的熏陶之中,家中浓厚的书法氛围在他心中悄然生根发芽。这段独特的经历,为他日后的沙书创作埋下了至关重要的种子,也让张永华与沙书结下了不解之缘。

为了提升自己的书法技艺,张永华前往北京学习书法。在名师的指导下,他的毛笔书法水平得到了极大提升,对书法艺术的理解也更加深刻。他说:“在北京学习期间,我就想把自己学到的书法技艺融入沙书中,使沙书也能达到入帖的效果,这样才能在传承传统沙书技艺的基础上,赋予其更多的艺术内涵。”

在不断摸索与练习中,张永华的沙书技艺得到了很大的提升。他的沙书作品还受到许多书法大家的品评和赞赏,这不仅是对他个人技艺的肯定,更为他在沙书创作道路上增添了信心与动力。他创作的沙书作品入选《中国书画家作品精选》《全国书法美术优秀作品集》《当代书画名家珍品博览》《当代华夏书画艺术家珍品藏典》等刊物。2022年,张永华传承的沙书项目入选乌海市第三批非物质文化遗产代表性项目;2025年,又入选第八批自治区级非物质文化遗产名单。

如今,张永华不仅在沙书创作上取得了卓越成就,还将传承沙书艺术视为自己的使命与责任。他编印了《沙书基础教材》,精心设计教学内容和课程体系,将自己多年的创作经验和技巧毫无保留地传授给学生。在学校开展沙书教学时,他耐心地指导每一位学生,从最基础的握沙姿势、运沙手法教起,到引导学生体会书法的韵味与沙书的独特魅力。“每次看到孩子们在沙台上兴奋地画出第一个字,我就觉得这些付出都值得。”张永华笑着说,“这门技艺得让年轻一代接着传下去。”通过他的努力,越来越多的学生了解并喜爱上了沙书,也在他们心中播下了传统文化的种子。

“鸟过篆文归铁画,蟹行清响落银钩。”沙书,这门从书法艺术中走来的独特技艺,在一代又一代的传承中焕发出新的生机与活力。它以大地为纸,黄沙为墨,凭借一双巧手,肆意挥洒,用一种天然、童趣的方式连接过去与未来,既传承了传统书法的神韵,又以独特的表现形式在书写艺术的历史长河中留下了别具一格的风采。