■市井故事

冯宽

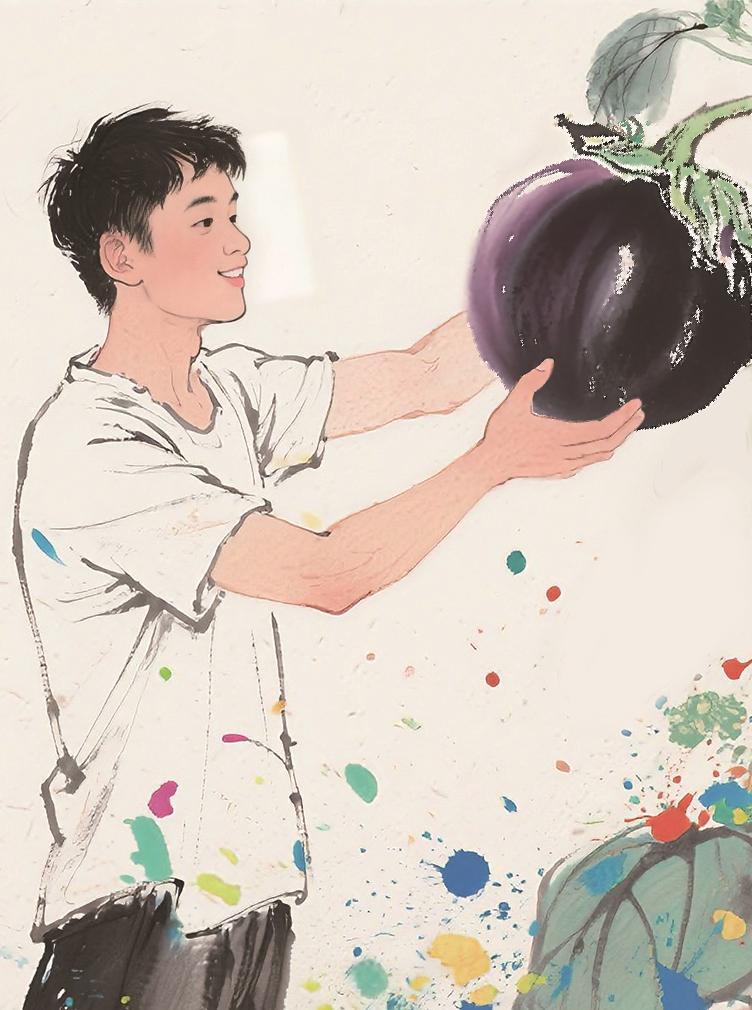

1981年,我从包头煤校原乌达矿务局“七二一”大学代培毕业后,分配到当时的乌达矿务局农林指挥部学校任教。我住单身宿舍,学校没有食堂,每天只能在农林指挥部食堂吃饭。中午在食堂吃饭的人有40多人,晚饭在食堂吃饭的人就只有七八个人了。当时食堂只有三名炊事人员,主厨石巨科师傅五十多岁,人既和善又健谈,正好他的女儿在我的班上上学。我在食堂吃了一个多月饭就和石师傅混熟了。一天我到后厨取蒜,见食材架上摆放着十多颗很大的茄子,我很惊讶,从来没见过这么大的茄子。晚饭后我和石师傅闲聊,问起这茄子怎么能长这么大,是什么品种?石师傅笑着说:“这叫大敏茄子,从河北引进的,原本没这么大,经过咱们农业科学试验站几年来的改良培育,又加上咱们这里黄河淤积地土壤肥沃,才能长出单果七八斤重的人头大的茄子……”

后来我才知道:1967年,原乌达矿务局就成立了农业科学试验站,经过从内蒙古农牧学院毕业的张培桃、杜常裕和全海坤三位站长的潜心培育和改良,再加内蒙古农牧学院教授林维中的精心指导下,改良的大敏茄子在乌达农业科学试验站获得成功。

1978年8月,正是乌海瓜果飘香的季节,全国工矿企业农副业生产现场会在乌达矿务局召开,200多名与会人员参观了乌达矿务局农业科学试验站,对塞外荒漠上培育出单果七八斤重的大敏茄子赞不绝口。会后,全国工矿企业大力推广乌达矿务局大办农副业的典型经验。

当地市民也不知道这种超大型茄子叫大敏茄子,都管这种超大型茄子叫人头茄子,既形象又准确,确实单果8斤重的茄子足有一颗人头大。石师傅当年最拿手的菜就是红烧茄子,食堂中午吃饭的有40多人,石师傅说:“做红烧茄子,用这种人头茄子有四五颗就足够了,这种茄子削皮容易,削皮后肉质厚而且雪白;下刀成形好,烧出来的茄子色泽金黄,口感香酥……”

当年烧茄子的石师傅如今已作古了,当年的人头茄子也不见了。可40年前人头大的茄子,至今想起如在眼前,永远都烙在我的记忆深处。