安成在上课中。

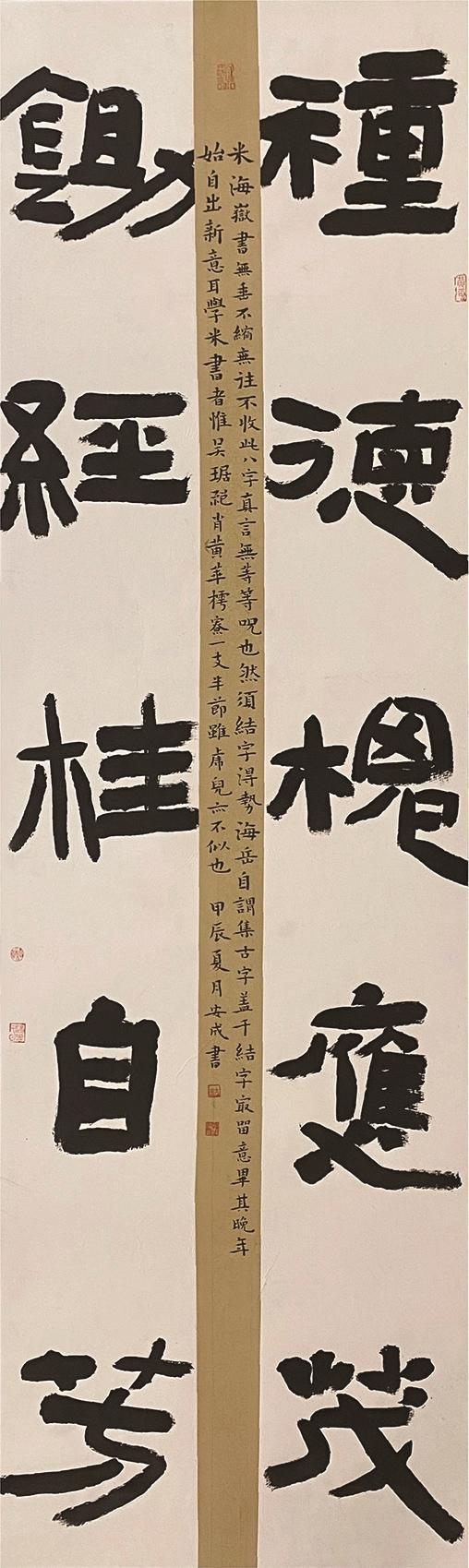

隶书 对联

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

在油彩与墨香的艺术世界里,她从执画笔描绘斑斓世界的美术教师,到沉醉于横竖撇捺间探寻汉字神韵的书法耕耘者。当安成的名字出现在“内蒙古书法家协会2024年度新入会会员公示名单”时,她以对艺术的炽热初心,完成了一场优雅的跨界蜕变。

银幕中感悟书法美学

走进乌达区实验中学小学部,一堂别开生面的书法课正在进行。教室的大银幕上播放着电影《启功》。一名学生看到老先生的书法后,不解地问:“安老师,您说启功老爷爷是书法家,可他写的字一点都不工整。”

书法教师安成笑着走上讲台,指尖在空气里虚画出一道弧线,说:“这就是启功先生‘启体’的妙处了。你们看——”她轻点暂停键,画面定格在先生悬腕书写的瞬间,“他的字看似随性,每个笔画却藏着筋骨,就像我们学的‘永字八法’,横竖撇捺都有自己的生命力。”

又有学生发出疑问:“那是不是说写字不用追求整齐划一,可以像画画那样?”“我们在写作业等一些常规书写情况下,整篇的字需要横平竖直、大小均匀、整齐规范。但在学习软笔书法时,临摹需要很长时间,也需要格外下功夫,等将来才能形成自己的风格。”安成赞许地点点头,从讲桌上拿起一支毛笔说道:“启功先生年轻时也临摹过无数碑帖,最后才写出自己的风格。就像你们临摹字帖,不是要变成复印机,而是要找到属于自己的节奏。”说罢,她在黑板上快速写下“学”字,故意把最后一笔的勾写得俏皮上扬,引得孩子们咯咯直笑。

下课后,孩子们围着老师你一言我一语,争抢着发言。有人提问:“老师,启功爷爷为什么总说‘写字要先做人’?”“你们看电影里,先生就算生活艰难,也从不敷衍任何一幅字。写字如修行,笔尖落下的每一笔,都是人品的映照。就像你们练习时,认真的态度比漂亮的字更重要。”安成温柔地说。

《启功》是安成最喜欢的电影之一。“启功先生乐观豁达,在逆境中不断探索创新,形成了独特的书体,对于我们书法爱好者来说,有着很大的激励。”安成告诉记者,在习练书法的过程中,她以启功先生为榜样,在书写过程中常常审视自己的不足,如字的结构、线条的粗细轻重、运笔的起承转合、章法布局等问题,然后用毛笔在旁边纠正,或者把满意的字剪下来贴在墙上,以此不断改进自己的书法。

致力于青少年书法教学

“成为书法老师实属偶然。”安成介绍,2016年她考入乌达区实验中学,负责小学组的美术教学。当时,前一任书法教师离职,学校一时间没有相应的教师,便想从10位美术教师中挑选一位担任书法教师。安成虽然学的是美术,但在大学期间连续四年研习书法,她主动站出来,担起了发掘、培育书法接班人的担子。

虽说书画不分家,安成也有一定的书法功底,但第一次带书法课仍有些忐忑。为了让孩子们了解书法、喜欢书法,她做足准备并在接下来的教学中不断钻研。

安成介绍,对于一二年级的孩子来说,市面上的书法教材要么过于枯燥,满是生硬的理论,要么太过花哨。如果二者相互结合,让习练、理论等内容集合在一本书中,写字就会变得有趣,可以极大激发孩子们的积极性。当即,安成投入到自编校本教材的工作中。

白天,她在课堂上仔细观察孩子们的学习状态,记录他们在笔画练习、结构把握等方面遇到的困难;课间,她和孩子们聊天,了解他们对书法的喜好和期待;晚上,她就一头扎进书房,开始查阅大量资料,对比分析不同教材的优缺点,将适合的内容进行摘选、汇总。经过反复修改和完善,一本凝聚着安成等人心血的书法教材诞生了。这本教材在学校大受欢迎,让不少学生爱上书法。看着孩子们用这本教材一笔一画认真书写,安成觉得那些日夜的付出,都化作了最浓郁的墨香。

面对四年级孩子在体育课前后上书法课常常心不在焉的状态,她把书法课变成了“专注力训练营”。“今天我们玩‘墨线跳绳’——握笔要像握跳绳,手腕放松,但眼睛要盯着笔尖,就像跳绳时盯着绳子。”当孩子们听说毛笔字可以与跳绳比赛时,顿时来了精神,专注力提升。“写竖画时,让他们想象跳绳从头顶甩到地面;写横画时,模拟跳绳在胸前画圈。”安成说,有的孩子发现写横和跳绳一样,太快会摔,太慢会停。后来还有体育老师告诉她,班里跳绳比赛的失误率降低了不少。孩子们高兴地说,是写毛笔字教会我们控制节奏。

面对低年级的孩子,安成给予了极大的耐心,她说:“不少读一年级的孩子常常在课堂上坐不住,如果我们只说‘要坐好’可能效果一般,换一种方法会更好。”一次,在面对上课时总玩铅笔的孩子,安成拿起刻着甲骨文的识字卡对她说:“看,这个‘鸟’字,像不像一只正要起飞的小鸟?”她瞪大了眼睛:“老师,我能画出来吗?”安成递给她一支毛笔,没想到她立即用浓墨在宣纸上“画”了个甲骨文“鸟”,那翅膀的弧度像刚学会飞的雏鸟,尾巴的墨点不小心洇开,像飘落的羽毛。

安成教她把每个汉字想象成一幅画:写“山”时,三竖像连绵的山峰;写“水”时,曲线像潺潺的溪流。有一次她把“笑”字的两点画成了小酒窝,说:“这样,字就会笑了!”期末展示时,这个孩子的甲骨文书法作品贴在教室最显眼的位置,旁边是她自己写的注解:“写字就是画故事。”

“小学书法课堂的魔力,在于它允许一切笨拙与天真。”安成说,“这些年,我看着孩子们从握笔像抓拳头到笔尖能跳舞,从怕写错字到期待、喜欢写字,成就感满满。”

在书法中重塑自我

书法于安成而言,早已超越了“写得一手好字”的浅层认知,而是在笔墨浸润中悄然重塑自我。

小时候,安成和很多孩子一样非常好动,被父母送去书法和绘画特长班学习。一开始,对于要静下来写字,她觉得既枯燥又无聊,更倾向于绘画,直至考入大学。“人的喜好受周边环境影响发生改变。”安成回忆,进入大学后,每天都忙着画图、设计,有那么几天觉得特别乏味。一次,她在学校附近闲逛,偶然看到一个成人书法培训班上课,那淡淡墨香浸润心脾,幽静雅致的环境一下子吸引了她,遂开始书法学习。

书画同源,美术生学起书法虽然要比一般人更容易入门,但她在学习书法的过程中也遇到不少困难。有段时间,无论她怎么练习,笔画的粗细、力度总是掌握不好,进步缓慢。进入瓶颈期的安成一度特别沮丧,甚至想过放弃。“在彷徨的时候可以停下来,想一想,放空自己,然后重新开始。”安成说,隔段时间重新握笔,感觉又不一样。她静下心来,仔细研究每一个笔画的起笔、行笔和收笔,不断地调整练习方法。

书法也改变了安成的生活。学习书法后,她变得更加沉稳、有耐心,也更懂得专注和坚持。“书法教会我,真正的成长不是追求完美,而是直面瑕疵。”她说,“与人相处时,更能包容自己和他人的不完美。就如名帖名碑上那些风化的痕迹,正是因为这些不完美,反而展现出生命真实的纹路。”

学习书法的过程中,安成感受最深的就是汉字的变化。书写作品时,繁体字和简体字是不能混用的。一次准备作品,其中有一个“发”字,而这个字在碑帖中,有的用繁体,有的用简体。她当时涉猎不深,便选择了简体。“雷平老师看了作品后,还指出了不少繁简混用的字体,逐个纠正、示范。”安成说,她在雷平老师的指导下进步神速。

有一年,学校领导关注到《书法报》在北京举办一项只针对书法教师的活动,便鼓励安成去参加。活动中,有临摹、创作两个环节,写好后作者需拿着自己的作品到相邻的大厅找评审组现场打分。“那是我第一次参加大型书法比赛,现场书写时特别紧张,手一直抖。但当我拿起笔蘸上墨,开始书写的那一刻,感觉自己平静了下来,仿佛整个世界都只剩下我和手中的笔。那次获了一等奖,但一等奖前还有特等奖。当名单宣布时,我特别想知道自己和特等奖差在哪儿。幸运的是,评委老师仿佛听到了我的心声,活动末尾便是特等奖作品品鉴环节,我一边听,一边拿着手机拍照、记录。真是去之前忐忑不安,回来后收获满满。”安成说。

2022年,一次偶然的机会,安成结识了冯印强老师,并表达了想要跟其学习书法的想法。“在这个班,有乌海的书法爱好者,也有不少来自北京、江苏、湖南等地的。老师讲的理论性内容更加深入,对文字解读更详细,常常让人眼前一亮。”她说,“在书法的高山上不断跋涉,每一次荣誉都是对自己的肯定。成为自治区书协会员,给予我很大的信心和动力,我要朝着国展、成为中国书法家协会会员的方向继续努力。”

人物小传

安成,内蒙古书法家协会会员、乌海市书法家协会会员,乌海市青年书法家协会副秘书长。

2018年,作品获庆祝改革开放40周年“不忘初心·牢记使命·咱们工人有力量”全市职工书法摄影展优秀奖。

2019年,作品获第六届全国教师现场书法创评暨教学论坛一等奖。

2020年,作品获乌海市第三届青年书法篆刻精品展优秀奖。

2021年,作品入选第四届内蒙古自治区青年书法篆刻作品展。

2022年,作品获第四届中华经典诵写讲大赛三等奖;入展“喜迎党的二十大 奋进新征程 翰墨青春 信仰为舵”乌海市青年书协成立十周年书法篆刻作品展。

2023年,作品入选第二届内蒙古自治区妇女书法篆刻作品展;获“铸牢中华民族共同体意识 团结奋进新时代”乌海市第二十一届中小学师生书法绘画摄影优秀作品展一等奖。