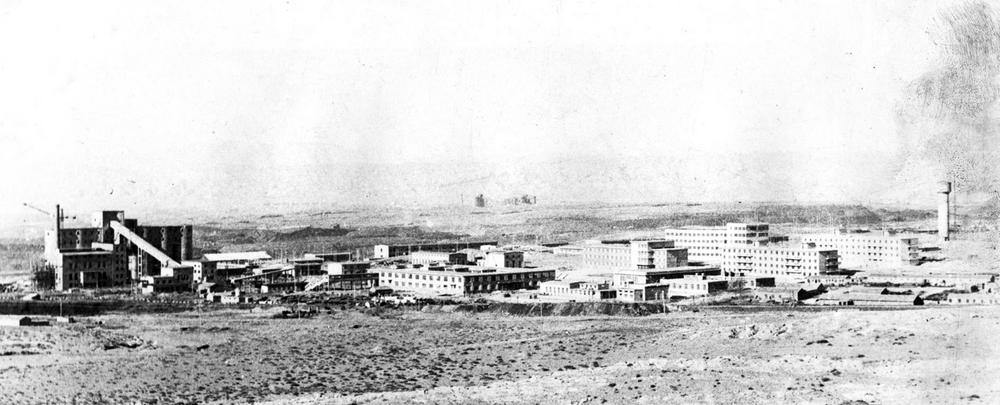

20世纪80年代,海勃湾矿务局公乌素煤矿厂区大门口。(资料图)

1988年,公乌素煤矿3号井。(资料图)

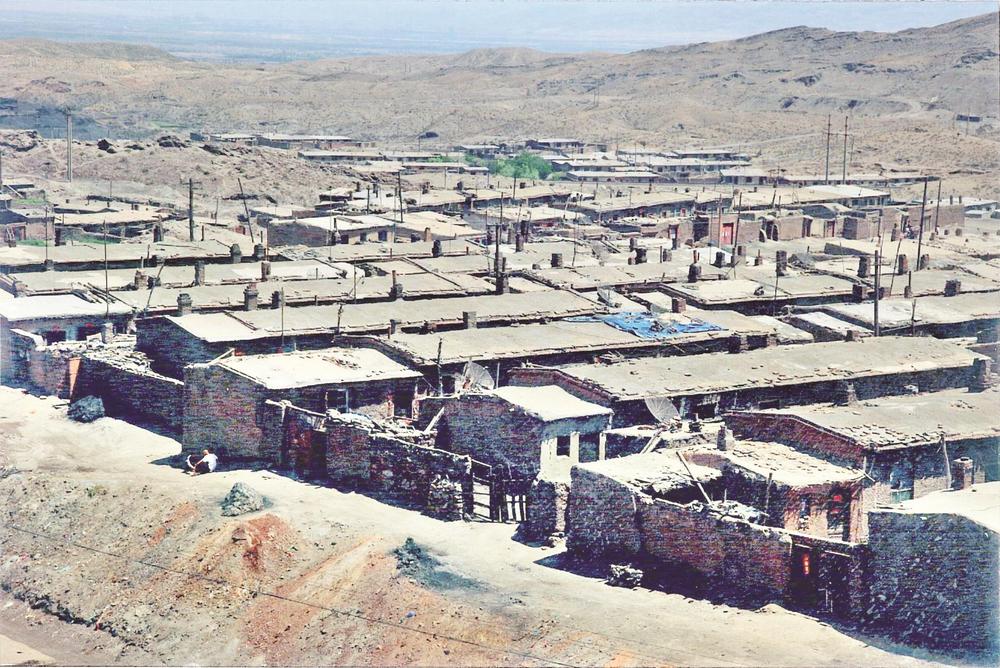

矿区依山而建的居民区。(资料图)

■城市里的工业印迹

本报记者 赵荣

工业遗产作为工业文化的重要载体,既见证了中国工业化的发展进程,又凝聚着“独立自主、自力更生”的工业精神。近年来,作为工业文明“遗珠”的工业遗产频频被“擦亮”,逐步形成了“保护与利用并重、传承与创新融合”的中国经验。

2024年,第三届国家工业遗产大会在北京举办,乌海能源公司以“乌达矿务局和海勃湾矿务局”为名申报的“国家工业遗产”被正式授牌,实现了自治区煤炭板块企业入选国家工业遗产零的突破。

高耸的烟囱、老旧的厂房、黝黑的矿井、明亮的炉火、轰鸣的机器、熊熊燃烧的窑火……工业遗产不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家的历史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

据《海南区志》记载,公乌素煤矿位于鄂尔多斯高原西部、桌子山南端的桌子山煤田公乌素井田区,矿区面积32平方公里,地质储量3.65亿吨,煤牌号为肥焦煤、肥煤、气肥煤。1956年,鄂托克旗人民政府决定在三区(今阿尔巴斯苏木)境内拉僧庙东南的公乌素开矿。4月,三区人民政府先后派人到公乌素筹备建矿,当时由三区人民政府拨款2万元,土法上马,克服了种种困难建成小煤矿,即公乌素煤矿前身,当年生产原煤近万吨。

据公乌素煤矿老工人回忆,刚开始的煤矿工人大多是刚放下锄头和牧羊铲的农牧民,根本不懂开矿技术,全靠几名老工人指导。人们用十字镐、刨锤和铁锹,采用土法开采,边掘边采,用煤筐背、麻袋扛、毛驴车拉,才能将煤炭运出地面。

1960年3月1日,公乌素矿与老石旦矿合为老石旦煤矿四工区,1961年的利税超过30万元。1963年,公乌素矿与老石旦矿分开,当年以销定产,在控制产量的情况下,上缴利润12万元。1974年公乌素矿正式成为国家统配煤矿,成为国家独立煤炭生产单位。

武孟宇1971年到公乌素露天工程处工作,据他回忆:“当时的露天矿条件十分艰苦,所有的工人均居住在工程处搭建的绿色大帐篷中,一进帐篷便是一条狭窄的通道,通道的两侧是两大排木板大通铺,一个帐篷里住着三四十个人。到了冬天,冷风吹得帐篷呼呼作响,前半夜还算暖和,到了后半夜就冻头。每天开饭时,工人们都是到食堂打了饭,夏天蹲在户外,冬天只能坐在自己的‘炕头’上解决。”

20世纪70年代,随着生产规模的扩大,该矿职工队伍也逐年发展壮大,到1976年职工已达2000多人,并逐步实现了生产的半机械化。与此同时,公乌素煤矿对外的交通仍旧不便。

1970年,刚从学校毕业的李亮和6名同学被招到公乌素煤矿工作。第一次从海勃湾市到公乌素煤矿几乎走了整整一白天。李亮回忆,到了拉僧庙的时候,已经是下午4点多钟,他们向附近人打听公乌素怎么走?不少人都回答“不知道”。后来还是一个看大门的老公乌素人告诉李亮:“这儿距离公乌素还有20里路,走路过去太远。”这位热心人找了个拉煤车,托司机将李亮一行人捎到了公乌素煤矿。

1970年至1984年间,李亮多次被抽调到其他单位,也断断续续地下井工作,曾多次被评为先进工作者。“年轻,不怕吃苦,是我们那个时代年轻人的特点。党和政府需要我们在哪里,我们就去哪里。”李亮介绍,他在煤矿工作了40多年,从开始的用骡子、竹筐运煤,到后来井下用金属做支柱,再到机械化作业,井下采煤的安全条件越来越好,职工的经济、文化、生活条件也随之得到较大改善,多数职工搬进了新居,全矿区设有5所小学、两所中学,学龄儿童入学率达到100%。

2003年8月,公乌素煤矿宣布破产。2004年,公乌素煤矿重组为乌海市公乌素煤业有限责任公司,公司从科技兴矿、技术改造、劳动用工等生产管理方面改革,效果显著。