挂经线

绑纵线

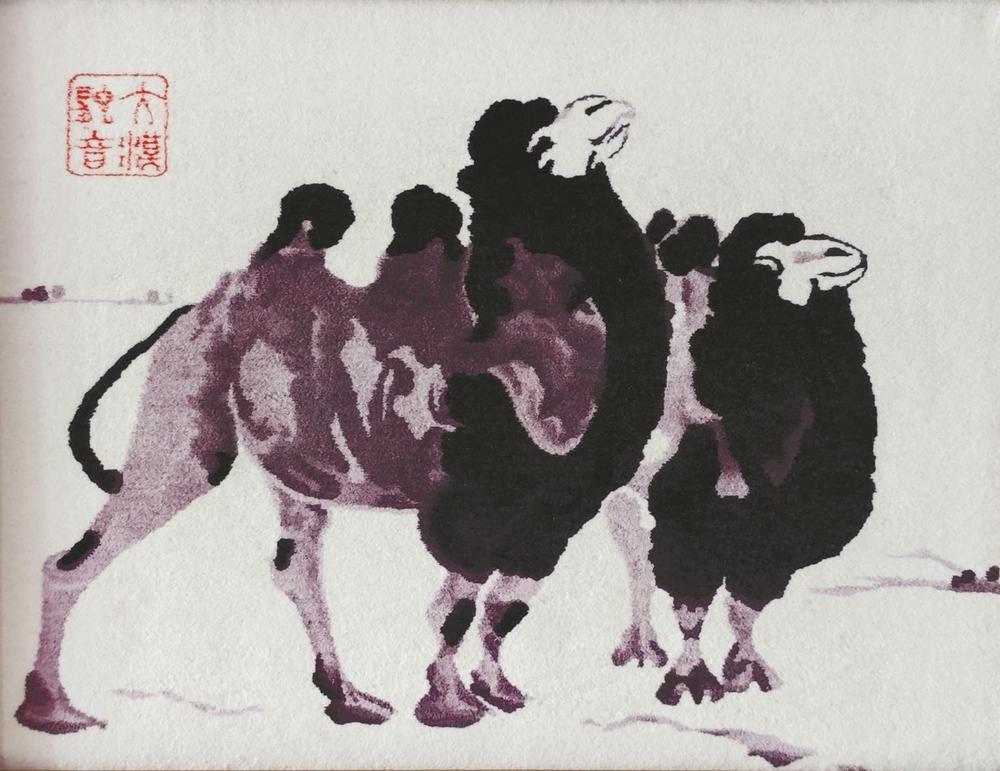

挂毯作品《大漠驼音》

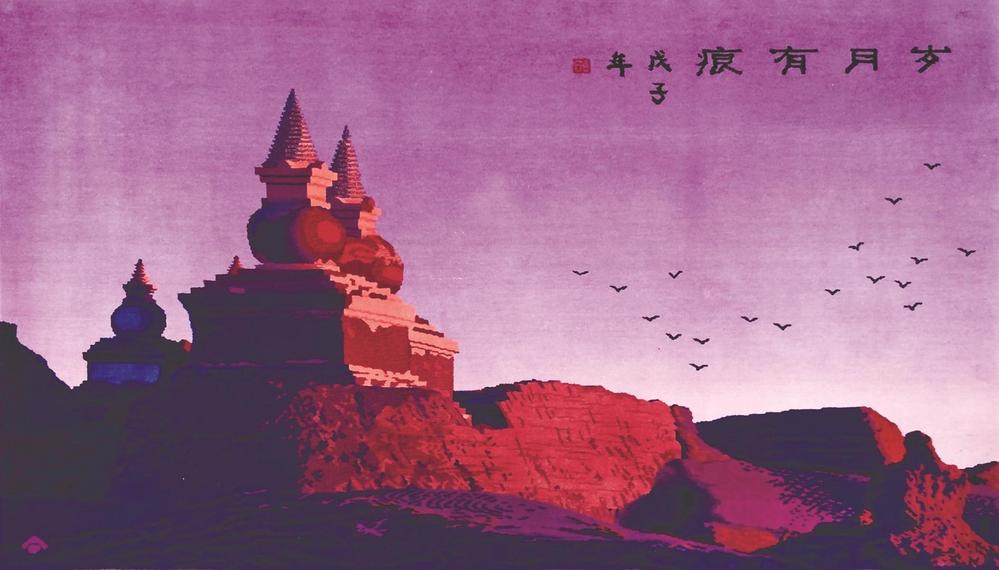

挂毯作品《岁月有痕》

■黄河岸边是我家 · 遇见 非遗(2)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

手工栽绒挂毯,是一种古老的传统技艺,它与手工地毯并蒂同根却品质不同,地毯是实用型工艺品,而挂毯则纯属艺术品。自治区非物质文化遗产代表性传承人王中耀,从1979年开始从事手工栽绒挂毯技艺,在掌握传统工艺的基础上,刻苦钻研,不断提高技艺水平和完善技能,将多种不同的工序相互衔接配合达到完美的统一。

命运的奇妙伏笔

中国人对纹理与色彩的迷恋,古已有之。在漫长的历史长河中,手工栽绒挂毯、地毯等编织物,也曾红极一时。它们不仅是实用的家居用品,更是民间艺术的独特表达,在纵横间,编织着人们对美好生活的热爱与向往。

非遗传承人王中耀回忆说:“1969年,我跟着母亲去杭锦后旗串亲戚。一进屋,炕上有块闪闪发亮的毛织物,毛茸茸的,图案也很漂亮,瞬间吸引了我的目光。当时,母亲看到我的神情,悄悄地在我耳边说,这就是可以传辈的栽绒毯子。栽绒毯子自那时也藏在了我的心间。”

1974年,王中耀到土左旗的大舅家小住时,才真正接触到栽绒毯编织。院子里,那台显得陈旧的织机旁,大舅熟练地操纵梭子,在经纬线间来回穿梭,编织出奇妙的纹理。大舅注意到王中耀眼中的好奇与渴望,笑着招手让他过来,手把手教他基本技巧。王中耀说:“我当时连拿梭子都很笨拙,一点一点学着将毛线穿过经线,感觉又紧张又新奇。”尽管只是短暂的体验,地毯上的各种花纹图案,让王中耀真切感受到栽绒毯编织的独特魅力。

为了更好地学习这门技术,王中耀只要有时间就练习绘画。1979年,磴口县地毯厂招考图案设计人员的消息传来,热爱美术的王中耀心动了。他抱着试一试的想法,参加了考试,凭借扎实的美术基础脱颖而出。他一边回忆,一边说:“当时就想着这也是一门技术,而且自己也喜欢绘画,就报考了,没想到一下就被录用了。”就此王中耀也正式踏入栽绒毯编织的奇妙世界。

技艺在磨砺中蜕变

进入磴口县地毯厂,王中耀遇到了他的恩师仰敬东。在仰敬东的指导下,王中耀深入各个车间,沉浸式学习纺纱、绕线、染线、剪花、洗毯、穿修等工序。“当时,看到纺纱车间里,羊毛在工人手中被梳理、纺成细细的毛线,感到特别神奇;尤其在染线车间,雪白的毛线在不同染料的作用下,变成了五颜六色,太吸引人了。”王中耀说,“我也潜心学习毛纱染线技术,清楚每种颜色的调配都需精确无误,稍有偏差,就会影响挂毯整体的色彩呈现。”

在慢慢地学习中,王中耀感到地毯图案绘制的独特性,不仅需要美术素养,更要熟悉全套生产工艺,这样设计出的图案才能兼具美观与实用。他说:“只有学好绘图,才能更好地掌握剪花技巧,而剪花就是对绒毯的艺术雕琢。”剪花工序考验工人的耐心与技巧,只有精心修剪挂毯表面的绒毛,才能让图案逐渐清晰立体、活灵活现。

坐在织机前,王中耀照着师傅教的方法,双手轻轻地操纵梭子,将毛线有序地缠绕在经线上。他说:“当自己编制的毯子出来后,那心情真是没法形容了。”随着时间的推移,他也逐渐成长为一名合格的地毯编织技师。

正当王中耀深入学习地毯编织工艺时,自治区举办“全区地毯绘图骨干培训班”,厂长为他争取到一个宝贵名额。王中耀期待地奔赴呼和浩特。“培训班里大多是经验丰富的中年人,他们是各厂的骨干精英。”相比之下,经验不足的王中耀就像初入江湖的新手。也是在这里,王中耀结识了对他影响深远的马子庭先生。马子庭当时62岁,是著名的《长城》挂毯设计师,其作品被作为国礼赠送。王中耀说:“马子庭先生十分谦逊,每天吃过晚饭,我都会陪他散步聊天,交流学习心得,探讨挂毯设计。”就是这段经历,让王中耀从地毯设计迈向挂毯设计的新领域。

技艺在坚守中传承

1985年,王中耀来到乌海,在一所中学担任美术教师。后来他又承包了乌海地毯厂全部生产,凭借对各工序的熟悉,让产品质量在短时间内大幅提升。

直到1992年,乌海火车站贵宾厅定制大幅挂毯,才让他迎来了展现才华的机遇。从图案设计开始,他便全身心投入。“为了体现乌海文化,我把沙漠、湖泊、城市风貌等元素巧妙融入图案,让挂毯具有地域特色。在毛纱染色环节,针对不同图案需求,我会调配不同的颜色来尝试。比如沙漠的金黄色,就是很难调的颜色,但最后的效果出来,还是特别震撼的。”王中耀说。

制作挂毯程序十分繁杂,要经过毛纱纺织、毛纱染色、挂经线、绑纵线、打束等几十道工序,且一幅挂毯往往需要几百种甚至上千种色彩的毛线,稍有差池,便会影响整幅作品,因此制作一幅完整的挂毯非常考验人的耐心和技艺。

王中耀说:“挂毯编织是最耗时的环节,需数月甚至数年才能完成。编织时,工人依据设计图纸,用梭子将毛线按特定顺序缠绕在经线上,形成一个个绒结,这些绒结紧密排列,才能构成挂毯的图案和纹理。”他还解释道:“以一幅中等尺寸的挂毯为例,若绒结密度较高,每平方英寸需编织数千个绒结,工人需全神贯注,日复一日地重复动作,才能完成一件精美的艺术品。”其实,这样复杂的工艺不仅是对毅力的挑战,也是传统手工技艺传承的意义所在。

在整个挂毯编织完成后,还要进行疵点修理,即穿修工序,这是对挂毯的精细打磨。王中耀说:“由于实际编织出来的色彩与设计稿存在色差,需要工人用针和线对图案进行细致调整。”而穿修过程比编织更为繁琐,工人每天只能穿修两三百个点,有时一个点需反复调整多次,直到色彩和图案达到完美效果。在每一次梭子的穿梭中,在每一个绒结的缠绕里,都凝聚着手艺人对传统技艺的热爱与执着。

随着时代发展,机织毯迅速冲击到手工毯行业。许多手艺人难以维持生计,纷纷转行。“机织毯大批量生产,再加上手工挂毯本身制作工艺复杂、精细,耗时又长,说实话,那时候我也动摇过,但心里总感觉放不下它。”王中耀说。

王中耀深知,手工栽绒挂毯技艺传承的不仅是手工技艺,更是文化精神。后来,他创作的《鲲鹏太极图》挂毯在北京以高价售出,在行业内引起轰动,也证明了手工栽绒挂毯的艺术价值和市场潜力。2003年,王中耀创作的挂毯作品《毛泽东像》获纪念毛泽东诞辰110周年书画艺术展一等奖;2008年,挂毯作品《鲲鹏八卦图》获首届中国(集美)民间工艺精品博览会金奖;2011年,挂毯作品《天堂草原》作为自治区礼品赠予香港特别行政区政府。

2013年,手工栽绒挂毯技艺被列入乌海市和自治区非物质文化遗产保护名录,王中耀2014年被列为自治区级代表性传承人。这些荣誉是对他多年坚守和创新的高度认可,也让王中耀更加相信,这就是坚守的力量。

从2000年到现在,王中耀培养了100余名传承者,还开设青少年培训班,让更多年轻人了解和热爱这门技艺。他们在王中耀的教导下,技艺日益精湛,成为传承手工栽绒挂毯技艺的新生力量。

岁月流转,经纬交织。王中耀在坚守和传承中,锻造了手工栽绒挂毯技艺,是传统技艺的守护者,也是创新发展的开拓者。如今,王中耀在手工栽绒挂毯领域已走过四十余载。但他心中仍有一个炽热的梦想,他说:“在未来几年内,要创作一批反映中华优秀传统文化的高水平作品,为建设北疆文化贡献自己的力量。”