央广网通辽2月12日消息(记者邵玉琴)春节前夕,内蒙古通辽市“国家的孩子”胡英华和李亚萍相继通过内蒙古锡林郭勒盟公安局采血比对找到亲人。

65年前,他们同乘一辆绿皮火车从上海来到北疆内蒙古。65年后,他俩在家人的陪伴下,同乘动车和飞机回到南方的家乡认亲。

而在1800多公里的江苏省宜兴市,胡英华与李亚萍的家人们正翘首以待,期盼与内蒙古的亲人团聚。

“阔别65年,没想到还能踏上家乡的土地,见到兄弟姐妹。”谈及自己的寻亲之旅,胡英华感慨万千。

胡英华,元宵节迎来亲人团圆

2月12日是举国同庆的元宵节,而在这个意寓团圆之日,“国家的孩子”胡英华迎来了与家人的团圆之时。

胡英华认亲后的第一张“全家福”(央广网发 受访者供图)

12日上午9时,江苏省宜兴市堂新街前村塍上村祥龙舞动、锣鼓喧天,胡英华近百位亲属用家乡热烈隆重的方式迎接离散亲人的回归。

“终于回家了,虽然飞机的速度特别快,但是我还是觉得时间过得很慢。能见到亲人特别高兴,终于团圆了!”这是胡英华见到亲人时的感言。

“这是我们家族的大喜事。”胡英华的侄儿张建强告诉记者,为了迎接叔叔回家,家中18位小辈组成“筹委会”,还请了广告公司前来营造氛围。

上午9时28分,百合山庄张勤元家,一场跨越山海的认亲仪式正在举行。在人群的簇拥下,身穿蓝色蒙古袍的胡英华手捧鲜花。在见到哥哥姐姐的那一刹那,兄妹几人相拥,65年的同胞亲情顿时化作涌动的泪水。

吃完团圆的汤圆,胡英华祭拜了亲生父母。在父母的遗像前,他下跪大哭,“爸爸,妈妈,您的儿子回来了!”

一家人吃团圆元宵(央广网发 石茹意 摄)

记者得知,2024年11月,胡英华的身世经媒体报道后,同为“国家的孩子”之一的通辽市退休职工常亚南联系到他,倡议他去做一份DNA鉴定,或许可以通过这样的方式来解开身世之谜,让人生不留遗憾。其实,这也是这些年来一直纠结于心的事。不久之后,他便将自己的血样寄到内蒙古锡林郭勒盟公安局。

2025年1月15日,经复核后,锡林郭勒盟公安局确定胡英华与江苏省宜兴市新街塍上村张姓家族有亲缘关系。随后,胡英华与认亲心切的人家通过视频认了亲,山水之隔的一家人从此打破了时空的阻碍。

今年65岁的胡英华原名张勤华,出生于江苏省宜兴市新街塍上村,家里有四个哥哥、一个弟弟和三个姐姐。1960年,8个月大的胡英华成为“三千孤儿入内蒙”中的一员,后被养父母从哲里木盟(今通辽市)育婴院里抱回到现通辽市科尔沁区大林镇保安村。

胡英华年幼时与养父的合影(央广网发 受访者供图)

看到瘦弱又整天啼哭不止的胡英华,养父母既心疼又焦急。在那个物资极其匮乏的年代,他们购买了奶粉来喂养他。在胃口不好时,养母就抱着他到处寻找育婴家庭,央求蒙古族的姐妹给他吃上几口奶水。

“先后有七八位蒙古族额吉用奶水喂养过我。在养父母的精心照料下,我慢慢地开始健康起来,并一天天长大。我的童年是在养父母的呵护下快乐成长的。读完了高中,成为了光荣的人民教师,还担任过校长,直至退休,我拥有的父母之爱甚至超越了很多原生家庭的孩子。”在胡英华的记忆里,自己从小生活在一个政治条件可靠,生活环境优越的家庭里。

养父胡明朗是教师,也是村级初小教育的奠基人;养母担任过村党支部副书记、妇联主任,曾被评为全国三八红旗手,1960年4月出席过全国群英会。同年6月,时任内蒙古自治区主席的乌兰夫来保安村视察时还接见过养母。

“这一辈子我很满足,也很幸福。”胡英华说,内蒙古这份超越民族的大爱,让他没齿难忘。

就在认亲当天,公安部、内蒙古公安厅以及锡林郭勒盟公安局的民警亲临现场,见证了这一难忘的历史时刻,并以特别的方式祝福“国家的孩子”与亲人团圆。

坎坷寻亲路了却人生心愿

同样被幸运眷顾的还有“国家的孩子”李亚萍。

2025年1月21日下午,家住通辽市的李亚萍收到了锡林郭勒盟公安局的电话,告知她,经DAN比对,最终确定了她与江苏省宜兴市鲸塘烟山村舍头蒋家有血缘关系。

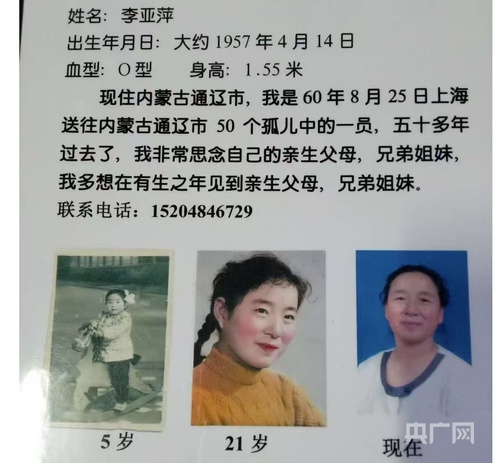

李亚萍的寻亲信息(央广网发 受访者供图)

就在一年前,她委托锡林郭勒盟公安局做了血样检测,检测出她与江苏省宜兴周边有三代表亲关系。那时,李亚萍觉得自己离回家的日子不远了,她通过网络平台发自己的“寻亲启事”,期待她远方的家人和她实现双向奔赴。可是,一直无法联系到和她有血缘关系的三代亲属。无奈之下,她联系到了江苏省宜兴市寻亲志愿者周六君和他的志愿者团队,帮她寻找亲人。

“寻找李亚萍的三代亲属非常曲折。”周六君说,在接到李亚萍的寻亲请求后,他安排志愿者团队分头寻找,可一直没有线索。去年年底,他们对她的26位亲属进行了地毯式的采血排查。经过志愿者们一次又一次的实地寻找和血样采集,终于帮李亚萍圆了寻亲梦。

周六君说,在历时13天的上门摸查中,大多数亲戚格外配合,但也遇到两家亲戚以为他们是“骗子”,有一家报警,另一家干脆将他们推出门外。

家住内蒙古通辽市的李亚萍原名蒋小娟,今年69岁,1957年出生于江苏省宜兴市鲸塘烟山村。李亚萍告诉记者,她从小就听说自己是从上海过来的孩子。但是,一直未曾向养父母问过自己的身世。

李亚萍的养父母合照(央广网发 受访者供图)

1960年,三岁的李亚萍被送到了内蒙古抚养,成为上海送往通辽市50 个孤儿中的一员。当年深秋,她被没有孩子的养父母领养。从此,她成了养父养母眼里的“掌上明珠”。

“家里有好吃的先紧着我,我穿得比身边的小朋友都好。”自打有记忆起,李亚萍和弟弟就是在养父母的无私疼爱与呵护下成长。读完高中后,她插队下了乡。后返城分配了工作,直至结婚生子,日子过得平凡而踏实。

“我永远也忘不了我的养父母。”她说,来的时候自己病弱瘦小,身上还有黄水疮,是在养父母的精心照料下得以康复的。养母原来是国营糖果厂职工,为了照顾她,干脆辞掉了工作。回忆起自己的养父母,李亚萍数次哽咽,以致伤心到失声痛哭。

随着养父母的相继离世,她慢慢萌生了寻找亲生父母的愿望。加入了“国家的孩子”寻亲群,有意识地去了解“三千孤儿入内蒙”那一段刻骨铭心的历史。并找到了当年去上海孤儿院接他们来通辽的医护阿姨,听老人讲述“国家的孩子”在通辽育婴院的往事。

“五十多年过去了,我非常思念自己的亲生父母,兄弟姐妹,期盼在有生之年能见到他们。”李亚萍的这一愿望将成为现实。

2月13日,李亚萍将与家人在江苏省宜兴市鲸塘烟山村舍头的哥哥家举行认亲仪式。