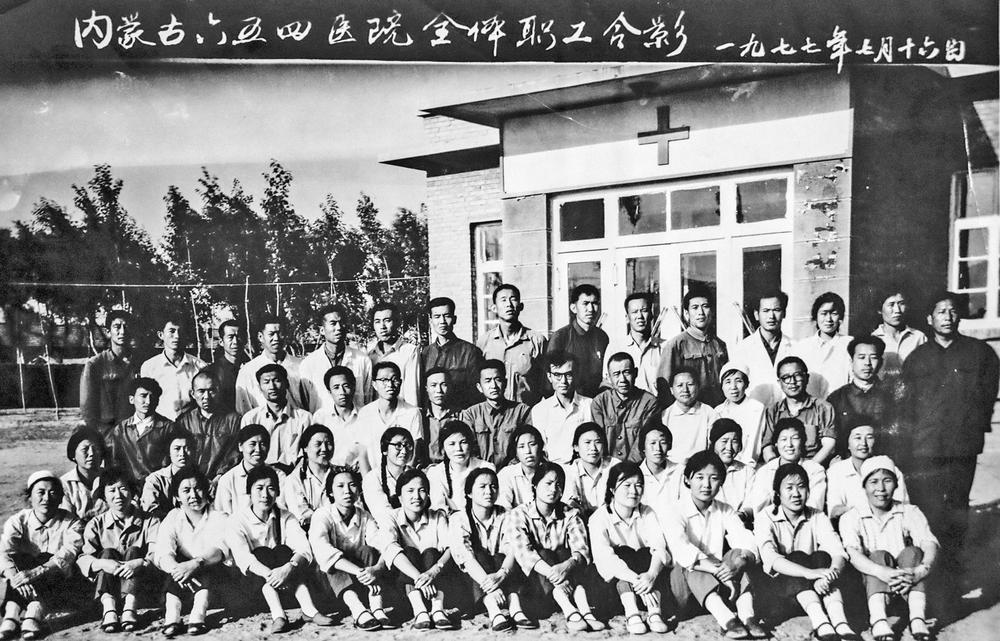

1977年,内蒙古六五四医院全体职工合影。

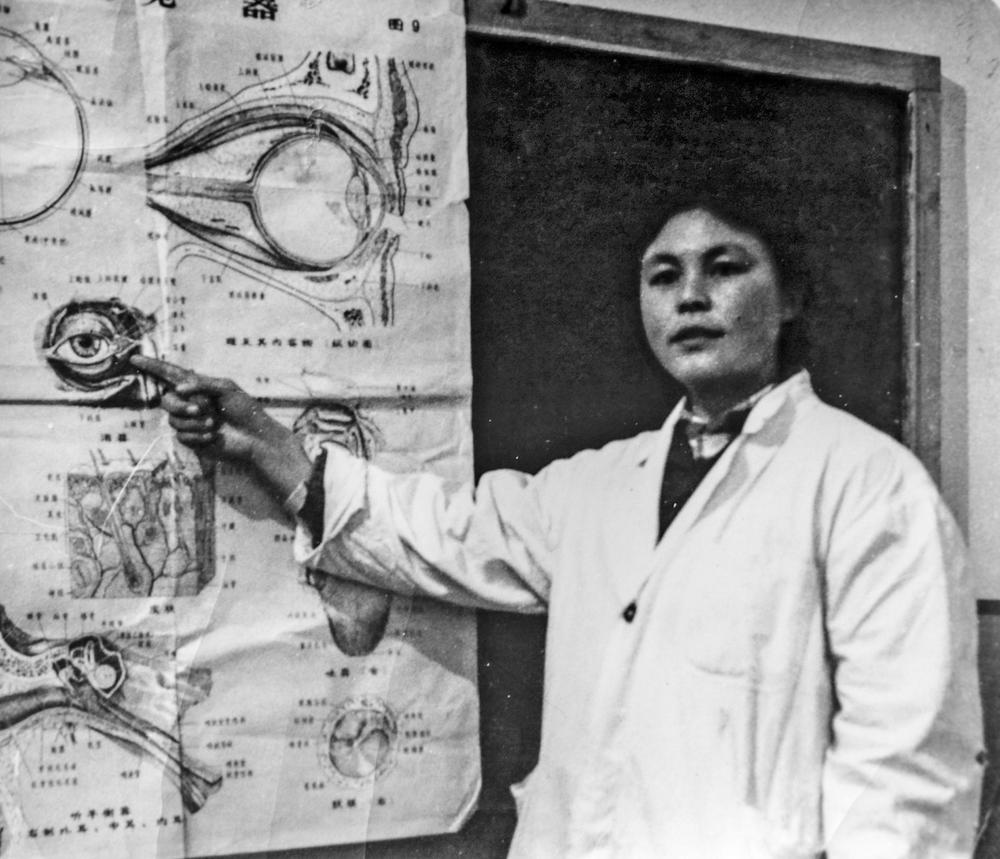

听课学习。

简陋的手术室。

医院外合影。

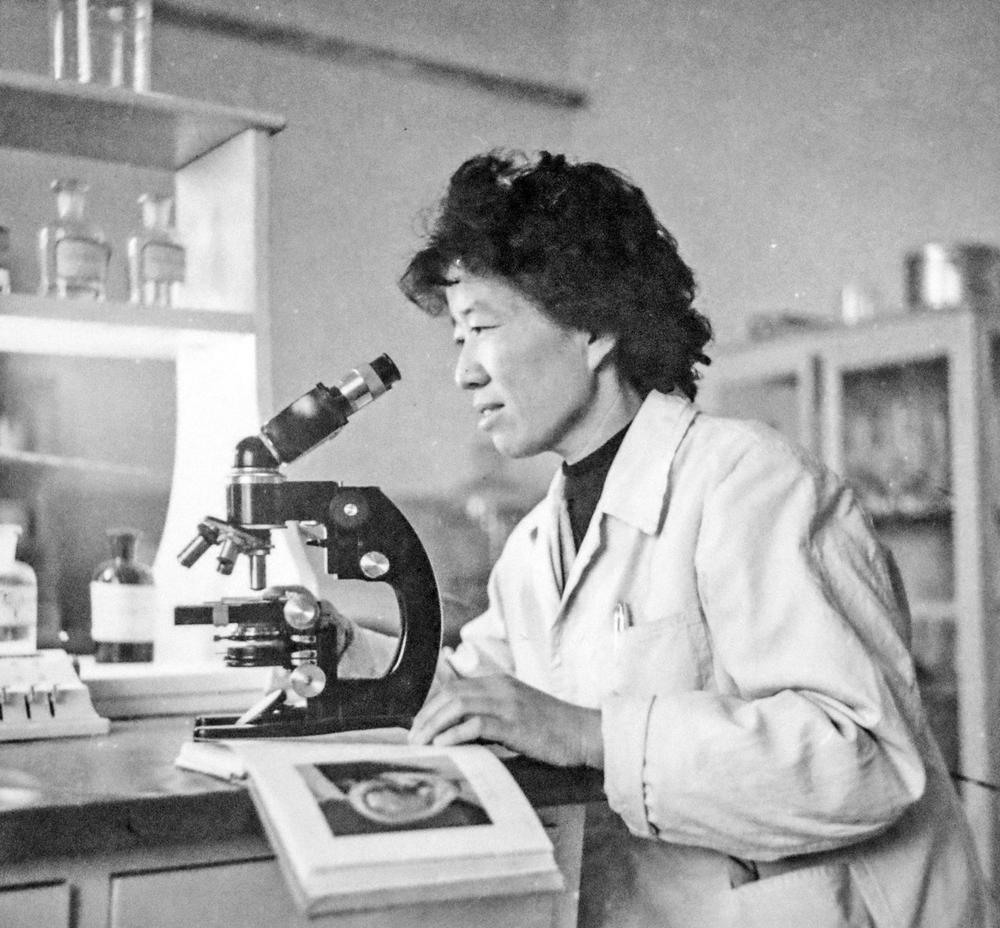

实验室。

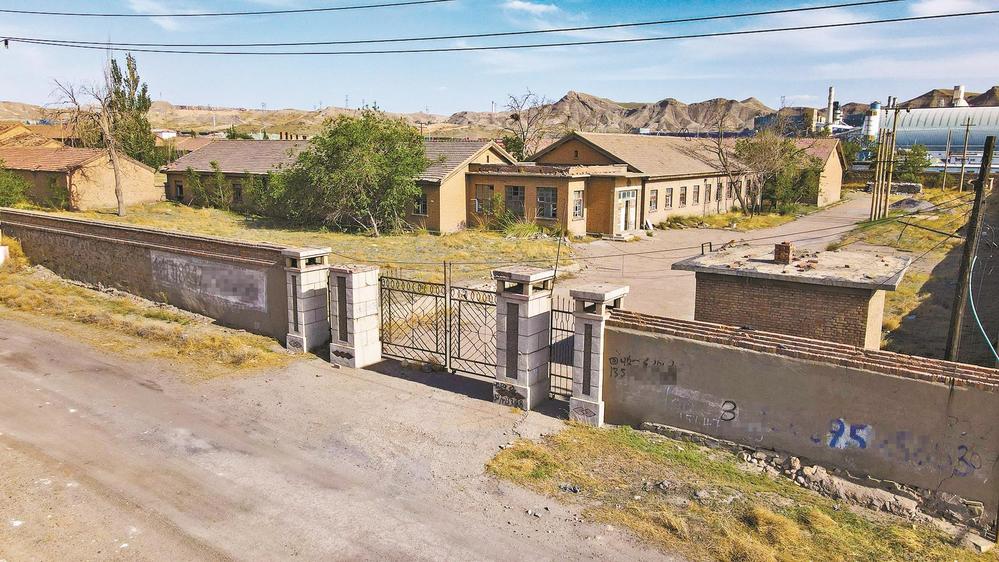

医院旧址。

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、“一通厂”、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

1965年,“六五四”工程三个主机厂生产所需的土建工程全部完工。紧接着,为之配套的军工企业和其他社会事业也陆续建立起来,如内蒙古木器厂、内蒙古第二铸锻厂、内蒙古胜利机修厂、内蒙古六五四医院。

当时,“六五四”十几个单位加起来单职工就上万人,加上家属约几万人。职工、家属看病不方便不说,周边的牧民群众也有着同样的窘境。为此,内蒙古自治区政府决定在“六五四”地区建立六五四医院。经过两年的紧张建设,1970年5月,建筑面积5790平方米的综合性小型医院内蒙古六五四医院在我市海南地区建成并投入使用。

“当时六五四二厂卫生所的所有医务人员全去了六五四医院,然后从伊克昭盟调了一批,从呼和浩特市来了一部分,还有一部分是国防工办联系来的,总共加起来有60多人。1971年年初从乌海招了10个年轻人,培训护士,半年后就上岗了。”在该院工作的刘永芳曾在采访中介绍,六五四医院成立初期,由于医院里大多是年轻人,大家工作热情积极高涨,比学赶超的氛围十分浓厚。

内蒙古六五四医院副主任医师、副院长拉布哈曾在采访中介绍,1970年,当内蒙古六五四医院组建时,他毅然离开繁华的大城市,来到偏僻的小山沟。条件虽差,但其一如既往地辛苦钻研、埋头苦干。1978年,他的蒙古文专著《眼科治疗》出版,为发展少数民族医学事业作出了新的贡献。同时,拉布哈积极组织全院医务工作者学习蒙古族语言和文字:没有蒙古语教师,他主动承担;没有蒙古语教材,他亲自编写、刻印。这些举措有效地增进医务工作者同蒙古族牧民之间的交流,提高了医院的服务质量。

短短几年六五四医院医疗技术水平显著提升,受到当地居民的普遍认可,鄂托克旗、海勃湾市等地的患者也纷纷慕名而来。1973年,该院获得自治区工交系统、军工系统以及我市先进集体荣誉称号。

1987年,六五四医院与海南区医院合并成立海南区人民医院。在合并的很长一段时间内,六五四医院仍留在原址办公。

1990年,海南区政府投资185万元盖起了医院大楼。1991年,六五四医院搬迁,这一名字也逐渐消失在人们的视野中。取而代之的是一个崭新的综合性医院,在新领导班子及全体医务工作人员的共同努力下,医院的各项事业得到了快速发展,海南区人民医院在群众中树立起了良好的形象。2010年6月,海南区人民医院更名为乌海市第三人民医院。

而今,踏上内蒙古六五四医院的旧址,这里早已不见熙熙攘攘看病的人群和医务人员忙碌的身影,取而代之的是仅存的几栋医院老建筑孤零零地矗立在那里,仿佛在对后人诉说着那些年的意气风发、青春如火。