《大众日报》

编辑:段继文

2022-08-10 10:06:52

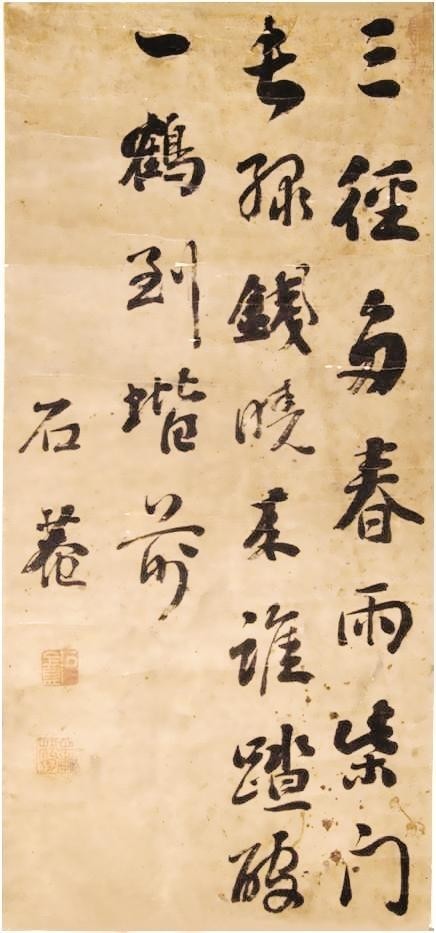

刘墉书法作品

在山东青州博物馆内,珍藏着一副刘墉的书法。该书法纵63厘米,横30.3厘米,纸本行书五言绝句一首:“三径多春雨,柴门长绿钱;晓来谁踏破,一鹤到阶前。”落款“石庵”。刘墉(1719—1805年),号石庵,字崇如,山东诸城人。乾隆辛未进士,官至体仁阁大学士,加太子太保,卒谥文清,后人尊称刘文清公。

从馆藏的这幅行书中堂,我们可以看出刘墉书法的一些特点。初看时圆润软滑,若团团棉花球所堆,反复寻味,则骨络分明,内涵刚劲。他书法初学董其昌,后学苏东坡,晚年转入碑学,而且遍涉名家,博采众长。他很重视临字,其临字功力之深,可以以假乱真。但是除临摹外,刘墉书法却是独辟蹊径,自成一格。徐珂在《清稗类钞》中论刘墉说:“世之谈书法者,辄谓其肉多骨少。不知其书之佳妙,正好精华蕴蓄,劲气内敛,殆如浑然太极,包罗万象,人有莫测其高深耳。”此论实非无由推崇,可谓扶其精髓。清代著名书法评论家包世臣论书法云:“用笔之法见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人不可企及者,则在画之中截,盖两端出入操纵之故。”此论与刘墉笔法无不吻合。若仔细研究刘墉的书法,愈见其真力弥漫,雄浑遒丽,如绵里藏筋骨。

刘墉书法最大的特点是笔画粗壮,有丰腴之态,而这一特色,又与他用墨的浓重厚实是分不开的。他的有些作品,字写的相当肥腻,被时人讥笑为“墨猪”。当然,这只是文人间的一种调侃而已。刘墉的书法毕竟有其独特的一面,因为他曾官至相当于宰相的“体仁阁大学士”,作书擅长使用一般人所不敢问津的浓墨,所以当时对他又有一个称呼,谓之“浓墨宰相”。

他以浓墨作书,在行笔时也有他独特的方法。他的字,笔画与笔画之间,连笔已不太明显,字与字之间的连笔则更少。这是因为,墨色浓重而不利于连笔的使用。包世臣说刘墉的墨法是“以浓用巧,以燥用巧”,一个“巧”字,用得恰到好处。也有人认为,这种写法,又与他为人处世的气度有关。说刘墉的字有“力厚思沉”之感,这“思沉”二字,正是说其思绪情感的沉着稳健,也就是作为一人之下万人之上的宰相所特有的襟怀。所以看刘墉的字,尽管笔肥墨浓,但在字里行间,却有从容不迫之态。根据包世臣所述,刘墉执笔也很奇特。对客作书时,笔正腕端,循规蹈矩使用“龙睛法”;但在深居读书,则不论字体大小,都转管疾书,笔随纸前后左右旋翻飞动,犹如狮子滚绣球,兴极之时,甚至笔管脱手飞落。

刘墉的字是以“赵体”入手的,这也是乾隆朝官方书法风气的潮流。但他在中年以后,由于扩大了眼界,开始广泛涉猎各家风格,因此笔法大进,形成了自己的面目。晚年时更向笔墨浓重的方面发展,在丰腴中蕴含着雄健的气势,可谓外表平淡而劲气内敛,这是刘墉中年以后书法的主要特点。

(转载自《大众日报》)

(编辑:段继文)

乌海日报社 | 2022-06-08 09:39:58

乌海日报社 | 2022-05-10 09:45:09

乌海日报社 | 2022-04-06 15:50:59

乌海日报社 | 2021-12-15 10:00:55